Resumen

Se presenta el avance de resultados de un cuestionario acerca del uso de la inteligencia artificial generativa (IAGen) aplicado en noviembre de 2024 al profesorado (n=2,069) y estudiantado (4,725) del bachillerato, licenciatura y posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Entre los resultados destaca la amplia presencia que la inteligencia artificial generativa tiene entre el personal docente y el estudiantado; no obstante, esto no se refleja en los usos que le dan para actividades académicas, siendo las y los estudiantes quienes la emplean en mayor medida en comparación con sus profesores(as) para estas actividades. Entre los hallazgos se observa que los principales usos que tanto el profesorado como el estudiantado hacen de la IAGen tienen que ver con la obtención y búsqueda de información, seguido de aspectos de apoyo del proceso de enseñanza y de aprendizaje, lo cual advierte acerca de la necesidad de formar a la comunidad universitaria en las capacidades reales y específicas que tienen las herramientas de inteligencia artificial generativa, con el fin de prevenir su infrautilización, y uso incorrecto o poco ético.

Palabras clave: inteligencia artificial generativa, docentes universitarios, estudiantes universitarios, educación superior, tecnología educativa.

Presence and use of generative artificial intelligence at the National Autonomous University of Mexico

Abstract

This report describes the preliminary results of a questionnaire on the use of generative artificial intelligence (GenAI), conducted in November 2024 among faculty (n=2,069) and students (n=4,725) from the high school, undergraduate, and graduate programs at the National Autonomous University of Mexico (unam). The results highlight the widespread presence of GenAI among faculty and students. However, its use in academic activities is more prevalent among students than faculty. The main uses of GenAI tools for both groups involve obtaining and searching for information, followed by supporting teaching and learning processes. These findings highlight the need to train the university community in the specific and effective capabilities of generative artificial intelligence tools as to prevent its subutilization, and improper or unethical use.

Keywords: generative artificial intelligence, university faculty, university students, higher education, educational technology.

Introducción1

Parte del análisis de las referencias para la conformación del marco teórico se hizo apoyados por Notebook lm bajo supervisión y evaluación humana.

En este artículo se presentan algunos avances de los resultados de un estudio que la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (ceide), de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), realizó con docentes y estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado. El propósito fue identificar algunas de las percepciones y usos de la comunidad universitaria sobre la inteligencia artificial generativa (IAGen).

Para los fines de este artículo se reportan los resultados que se obtuvieron en torno a las siguientes variables que se exploraron en el cuestionario:

- Porcentaje del profesorado y estudiantado que ha usado alguna herramienta de IAGen.

- Tipo de actividades académicas en las que el profesorado y estudiantado hacen uso de la IAGen.

- Presencia de estrategias a partir de las cuales se incentiva el uso de la IAGen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La incorporación de las tecnologías digitales como parte de los procesos educativos es hoy en día un hecho ineludible. Aunque desde hace décadas se creía que la innovación en educación surgiría de la disrupción tecnológica, la investigación educativa ha mostrado que, más allá de un cambio radical, el vínculo tecnologías-educación es un proceso que tiene diferentes matices, ritmos, direcciones y resultados. Esto reconoce la importancia de evitar interpretaciones simplificadas, en las que, en un extremo, se piense que todos los problemas educativos se pueden resolver con un uso intensivo de las tecnologías o, en el otro, que las tecnologías no solucionan ninguno de los problemas estructurales de la educación (Reich, 2020). Entender de qué manera y en qué condiciones las tecnologías digitales pueden contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje es un tema que sigue generando debate.

A finales de 2022, los horizontes de este debate se habían expandido y enriquecido con la comercialización y masificación de una nueva tecnología conocida como inteligencia artificial generativa (IAGen). El ícono más representativo es ChatGPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer), una aplicación desarrollada por la compañía OpenAI, la cual en muy poco tiempo tuvo un amplio impacto en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, tales como la educación, la salud, el entretenimiento, la comunicación y el mundo laboral. Su irrupción marcó un hito al ser la primera tecnología digital en alcanzar los 100 millones de usuarios a sesenta y cuatro días de su lanzamiento (Liu y Wang, 2024).

De acuerdo con una encuesta realizada por Microsoft y la plataforma de vinculación profesional LinkedIn, en la que participaron 31 mil profesionales y líderes de empresas en 31 países (entre ellos México), 75% de los trabajadores ya son usuarios de estas herramientas de IAGen en sus espacios laborales, de los cuales 46% las empezó a utilizar hace menos de seis meses (Microsoft Corporation y LinkedIn, 2024). Estos datos reafirman la penetración que esta tecnología ha alcanzado en su corto tiempo de difusión. Es importante señalar que desde el lanzamiento de ChatGPT han surgido otras inteligencias artificiales generativas de distintas compañías, como Meta, Google o Microsoft; no obstante, para marzo de 2024, ChatGPT continuaba siendo la aplicación con mayor mercado al abarcar 82% de las visitas entre cuarenta herramientas de IAGen con alta popularidad, porcentaje que equivale a más de 2,343 millones de visitas mensuales (Liu y Wang, 2024, p.12).

A pesar de que en la historia de las tecnologías digitales sus principales desarrolladores e impulsores son empresas particulares, esto no significa que su impacto únicamente pueda ser medido por su éxito comercial o de compra. Sino que se refleja en cómo las tecnologías permean y modifican la vida diaria, es decir en su uso, y es en esa misma medida que se vuelven objetos de investigación para entender el sentido que tienen estos cambios y cómo pueden contribuir a transformar los procesos sociales y educativos.

La irrupción de la IAGen se ha seguido de una intensificación de sus estudios en los círculos académicos. Al respecto, en la revisión bibliográfica en bases de datos como Scopus y Web of Science, realizada por Fanning Balarezo et al. (2024), se revela que la literatura científica en este tema es un reflejo del dominio en las distintas áreas del conocimiento científico y tecnológico, al ser Estados Unidos y China los dos países que producen mayor investigación publicada sobre el tema. En la misma revisión, acerca del área de educación y específicamente en educación superior se observa que las temáticas se centran en dos principales asuntos: por un lado, la necesidad de la formación en el uso de la IAGen en distintos ámbitos profesionales y, por otro lado, el debate en torno a la ética de su uso.

En la revisión de la literatura realizada para el presente trabajo también se identificaron estos dos temas como aquellos que tienen mayor presencia en el campo educativo y que, dada su persistencia, se pueden calificar como las actuales problemáticas. Cabe señalar que estos temas no aparecen como desconectados sino entretejidos. Será interesante ver cómo estas problemáticas evolucionan y si se solucionan o se recrudecen en un ámbito en el que nadie o muy pocos son expertos, a pesar de la explosión de artículos y cursos, en que la mayoría son descubridores y adoptadores tempranos.

Por otra parte, estos temas tienen sentido en la medida que se reconocen las posibilidades que la incorporación de la IAGen representa en los procesos educativos. Esta apertura se refleja tanto en los datos que más adelante se mostrarán en la sección de resultados, como en investigaciones ya publicadas; por ejemplo, la realizada por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México con su comunidad escolar, la cual muestra que existe una percepción positiva del uso de la IAGen por parte de su profesorado y estudiantado. Entre los datos más relevantes del profesorado se señala que 74% conoce alguna herramienta de IAGen, principalmente ChatGPT; de esta proporción 28% del profesorado usa la IAGen para mostrar ejemplos en clase y 20% para diseñar materiales. En el caso del estudiantado, 33% usa IAGen, principalmente ChatGPT, para sus tareas escolares, seguido de 17% que lo emplea como apoyo para tareas escolares y 17% para la generación de tareas (Chao-Rebolledo y Rivera-Navarro, 2024).

La diseminación y uso de la IAGen conllevan la necesidad de contar con referentes teóricos, metodológicos y prácticos, que orienten la manera cómo se están incorporando estas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La importancia de desarrollar marcos conceptuales en el uso de la IAGen está presente en las propuestas de los organismos internacionales, por ejemplo, la unesco elaboró un marco con cinco dimensiones de uso: i) mentalidad centrada en el humano; ii) ética de la inteligencia artificial; iii) fundamentos y aplicaciones de la inteligencia artificial; iv) pedagogía de la inteligencia artificial, y v) inteligencia artificial para el desarrollo profesional, el cual contempla tres niveles de desarrollo: 1) adquisición, 2) profundización y 3) creación (unesco, 2024). Con este marco la unesco plantea la relevancia del uso ético de la inteligencia artificial generativa, reconociendo sus ventajas para el aprendizaje y desarrollo profesional y de formación y actualización de las y los docentes, sin olvidar que ésta depende de los fines y control humano.

Otro de los marcos o perspectivas conceptuales es el enfoque de literacidades académicas, que subraya la importancia de comprender los usos de la IAGen como parte de un proceso de enculturación del que las personas participan, en un mundo cada vez más tecnologizado (Leander y Burris, 2020). Este enfoque reconoce las desigualdades en el acceso a recursos y prácticas digitales, así como el papel central de la mediación discursiva en las interacciones entre los seres humanos y los objetos tecnológicos. Problemáticas relacionadas a las formas comunicativas que se construyen entre los humanos y las máquinas, así como las relaciones entre los textos, la multimodalidad, la identidad y la mediación algorítmica son centrales en esta perspectiva crítica.

Lo anterior se complementa con una concepción compleja de las tecnologías, en donde más que herramientas aisladas, se concibe la vinculación de las IAGen con otras tecnologías que conforman los ecosistemas digitales, como el metaverso, big data, blockchain y la computación en la nube. Este ensamblaje socio-técnico considera a los algoritmos como agentes actantes y toma una mirada crítica hacia estos desarrollos tecnológicos (Tufekci, 2015). Asimismo, se advierte la necesidad de desarrollar una infraestructura digital que garantice el acceso del profesorado a la IAGen y promover el desarrollo de prácticas, habilidades y conocimientos relacionados con la innovación, la ética y la interdisciplinariedad (Ng et al. 2023):

No se trata solo de adquirir habilidades técnicas, sino de comprender cómo la IA puede mejorar la gestión del aula, la personalización del aprendizaje y la creación de experiencias de aprendizaje más atractivas (p. 143).

Es necesario también contar con una discusión teórica del quehacer docente que se centre y analice las actividades que realiza el profesorado, las cuales incluyen el diseño y selección de actividades de aprendizaje, la gestión de la clase, la elaboración de materiales y la evaluación del aprendizaje, entre otras. Planteamientos como los de Ng et al. (2023) señalan que la IAGen puede favorecer la práctica docente en aspectos como la reducción de la carga de trabajo, la gestión de la evaluación del estudiantado, así como la creación de entornos personalizados de aprendizaje, de ahí su propuesta de reformular los marcos ya vigentes de competencias digitales docentes para considerar estos aspectos y las capacidades asociadas a ellos.

En este contexto, resulta fundamental la formación docente desde un sentido crítico, relacional y contextual (Benavides Lara et al. 2024; Cox, 2024). Este enfoque requiere trascender la simple adquisición de habilidades tecnológicas, para incluir el desarrollo de una perspectiva ética y pedagógica sobre su integración en las prácticas educativas que involucran procesos de gestión, evaluación y comunicación con el estudiantado y el profesorado. Por ejemplo, Sánchez Mendiola y Carbajal Degante (2023) apuntan el papel que la IAGen puede tener para la evaluación, al incluir tareas como la elaboración de actividades, estrategias y recursos de evaluación, así como la retroalimentación personalizada de los trabajos del estudiantado. Los autores enfatizan su potencial en la identificación de áreas de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Respecto al proceso de aprendizaje, los artículos consultados coinciden en señalar el aporte de la IAGen en el desarrollo de capacidades cognitivas en actividades como la escritura y el pensamiento crítico y creativo. De aquí que es oportuno pensar en el aprendizaje como un proceso que concierne tanto al estudiante como al docente, es decir, más que centrarse sólo en el estudiante, se debe entender como una actividad continua y constante entre las personas involucradas y sus interacciones con las herramientas de IAGen.

Lo anterior ha llevado a cuestionar la manera en la que se conciben los procesos cognitivos vistos desde las capacidades que manifiesta la IAGen. Si bien la naturaleza del pensamiento humano se ancla en la experiencia sensorial y la capacidad de representarla e interpretarla, en el caso de la IAGen el “pensamiento” que construye se basa en el procesamiento estadístico, lo que hace que ambos procesos no sean del todo equiparables. No obstante, es posible establecer paralelismos en ciertos aspectos del pensamiento relacionados con el aprendizaje, a saber: el aprendizaje por simulación, el aprendizaje por explicación, el aprendizaje por analogía y la comparación (Lombrozo, 2024).

Las características de cómo funciona y cuál es la naturaleza del conocimiento que produce la IAGen presenta múltiples retos. Como lo señala Marco Lemus, catedrático de la Facultad de Ciencias de la unam, es imposible hacer el seguimiento del procesamiento que las tecnologías de inteligencia artificial generativa hacen con la información, lo que las convierten en auténticas cajas negras en las que sólo se observa el resultado final (Sala Mtro. José Luis Ceceña Gámez, 2024, min. 20:25).

Se han señalado algunas ventajas que el uso de la IAGen puede tener para el aprendizaje, en aspectos como la mejora de la escritura, la generación de ideas, la personalización en el estudio, entre otras oportunidades que se abren con la incorporación de esta tecnología en el aprendizaje (Sánchez Mendiola y Carbajal Degante, 2023). Sin embargo, también existen controversias respecto al aporte real del uso de la IAGen en el aprendizaje, e incluso sobre la manera en que pueden llegar a afectarlo negativamente. Por ejemplo, Alysworth y Castro (2024) advierten que un uso intensivo de la IAGen en actividades como la escritura puede interferir en el proceso cognitivo, que incluye el desarrollo del pensamiento creativo y la autonomía, al elaborar argumentos originales, analizar información y construir conclusiones, procesos involucrados en la escritura.

Además de los puntos mencionados, se deben considerar aspectos relacionados con el contexto social en el que la IAGen se inserta, tales como el acceso desigual a esta tecnología, los riesgos en la privacidad de los datos, los sesgos ideológicos en los algoritmos y el impacto ambiental asociado al uso de la inteligencia artificial. La discusión sobre las formas en que se incorpora la IAGen en los procesos sociales no se puede simplificar a una visión dicotómica completamente positiva o negativa; por el contrario, existen tensiones que no están resueltas, pero que se pueden explorar en el corto y mediano plazo. Entre estas tensiones se encuentran el acceso a la creación de contenidos digitales frente a un aumento en la desinformación, el aumento en la productividad que contrasta con una eventual sustitución de personal por la IAGen y una menor demanda de las cualificaciones especializadas (Capraro et al. 2024).

La incorporación de la IAGen en procesos educativos también requiere una reforma curricular a gran escala que parta de la transversalización de la inteligencia artificial y que, por tanto, implique enseñar y aprender con ella abarcando el desarrollo de habilidades como la valoración crítica del contenido producido por inteligencia artificial, la identificación de información falsa y de cómo se producen los contenidos, a fin de evitar la antropomorfización de la inteligencia artificial. En este sentido, la premisa de la que se parte en este texto es que la IAGen complementa mas no sustituye a los actores educativos (Alysworth y Castro, 2024; Capraro et al. 2024, García Peñalvo, 2024, Ka Yuk Chan, 2024 y Sánchez Mendiola y Carbajal Degante, 2023).

Metodología

El presente trabajo tiene un carácter exploratorio, por lo cual está enfocado en generar información cuantitativa de carácter descriptivo sobre la manera en que una muestra del estudiantado y profesorado de la unam han tenido acceso y utilizado algunas herramientas de IAGen para sus actividades académicas. Para recopilar los datos, se diseñaron dos instrumentos: el primero, dirigido a docentes que cuenta con 13 reactivos; mientras que el segundo está enfocado en los estudiantes y se conforma de 11 reactivos. Ambos instrumentos fueron elaborados en la plataforma LimeSurvey, gestionada por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital (cuaed). El período de recolección de datos abarcó del 17 de octubre al 11 de noviembre de 2024.

El muestreo realizado no fue probabilístico ya que, para el caso del profesorado, se hizo un muestreo por conveniencia, en el cual los datos se obtuvieron mediante una invitación al profesorado inscrito a la base de datos de formación docente de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos de la unam, a través de un correo electrónico. En este mensaje se solicitó al profesorado que compartieran el cuestionario dirigido a estudiantes con sus grupos, de tal manera que se realizó un muestreo de bola de nieve. El tamaño de la n para el caso del personal docente fue de 2,069; mientras que para los estudiantes se obtuvieron 4,725 respuestas. El análisis de las respuestas se procesó mediante el lenguaje de programación R y R Studio.

Como nota metodológica aclaratoria, existen diferencias entre el tamaño de la muestra reportado en las tablas y el tamaño de la n que se presenta en las gráficas, lo cual se debe a que las respuestas están filtradas para incluir sólo a aquellos profesores(as) y estudiantes que señalaron hacer uso de la IAGen y que no se corresponden al total de quienes contestaron el cuestionario, que incluye tanto a la comunidad universitaria que la emplea, como quienes la conocen, pero no la usan.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados de los cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de la unam, de los tres niveles educativos: bachillerato, licenciatura y posgrado. Dichos resultados corresponden a una selección que se hizo de las preguntas relacionadas con la presencia de la IAGen entre el profesorado y estudiantado, así como a las formas de uso en el contexto académico de ambos actores.

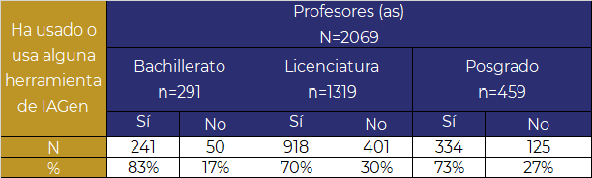

En primer lugar, se presenta el profesorado que ha usado alguna herramienta de IAGen. Los resultados muestran que, en todos los casos, la mayoría del profesorado ha empleado este tipo de herramientas, ya que más de la mitad contestó afirmativamente. No obstante, la distribución de las respuestas muestra diferencias entre los niveles educativos: el profesorado de bachillerato registra la mayor proporción de uso, con un 83% de respuestas afirmativas, seguido del profesorado de posgrado con un 73% y, finalmente, el profesorado de licenciatura con un 70% (ver tabla 1).

Tabla 1. Número y porcentaje del profesorado universitario que ha usado o usa la IAGen.

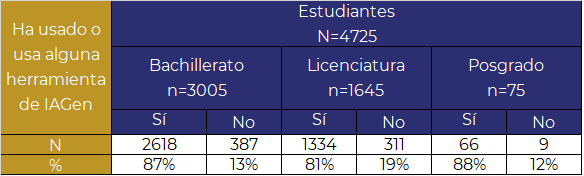

En el caso del estudiantado, los resultados son muy similares al de las y los profesores, ya que más de la mitad de quienes contestaron el cuestionario respondieron afirmativamente el haber usado alguna herramienta de IAGen. Al analizar la distribución, se observa que 87% del estudiantado de bachillerato contestó positivamente a haber empleado alguna herramienta de IAGen, seguido de 88% de estudiantes de posgrado quienes contestaron en el mismo sentido y, finalmente, 81% de estudiantes de licenciatura (ver tabla 2).

Tabla 2. Número y porcentaje del estudiantado universitario que ha usado o usa la IAGen.

Cabe señalar que, tanto en el caso del profesorado como del estudiantado, los porcentajes reflejan una amplia penetración de las IAGen, no sólo en cuanto al conocimiento que se tiene de ellas, sino a sus usos para los procesos educativos. Por ello, se requiere desarrollar estudios más detallados que documenten en primera instancia la presencia de estas tecnologías y con base en ello los usos y apropiaciones de estas herramientas en la enseñanza y el aprendizaje.

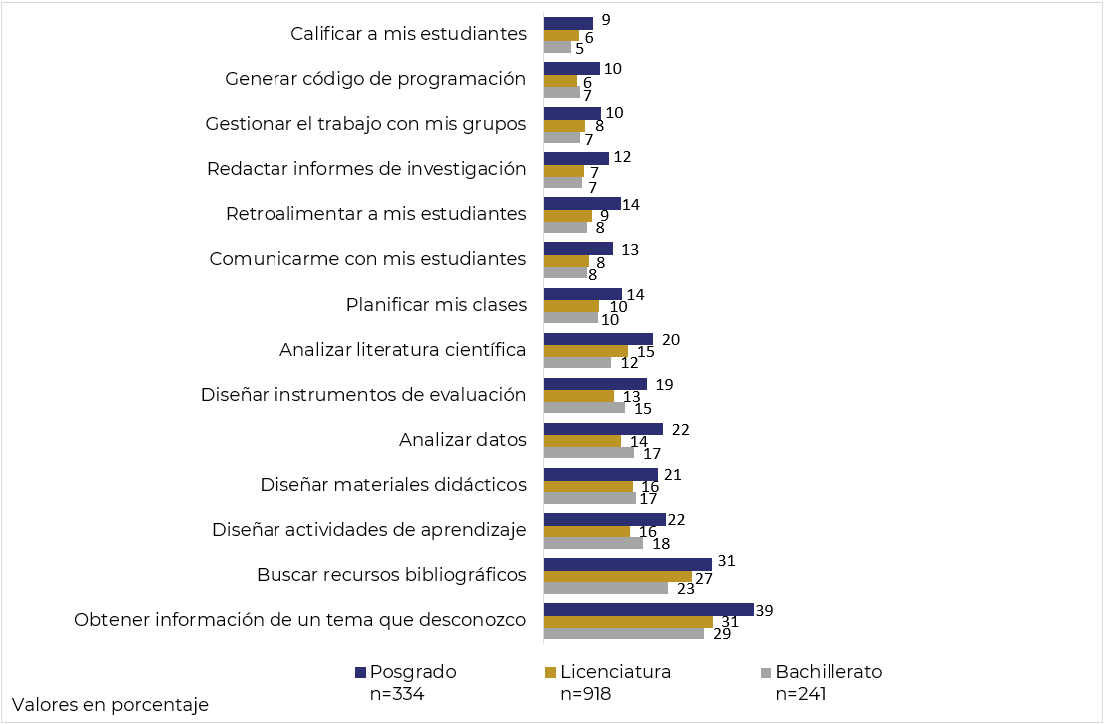

Una vez que se identificó el porcentaje de la comunidad universitaria que ha empleado la IAGen, se ahondó sobre el tipo de actividades académicas en las que se utilizan estas herramientas, así como su frecuencia. De los resultados obtenidos, destaca que es el profesorado de posgrado quien hace un mayor uso de la IAGen en todas las actividades académicas por las que se preguntó (ver figura 1).

Figura 1. Porcentaje del profesorado que hace uso de la IAGen para actividades académicas. Crédito: elaboración propia.

Como se muestra en la gráfica anterior, los principales usos en el profesorado de los tres niveles son la obtención de información y la búsqueda de recursos bibliográficos. Resalta que las y los profesores de posgrado y licenciatura emplean las IAGen para actividades relacionadas con el manejo de la información, como la búsqueda y obtención de fuentes, hasta el análisis de datos y de la literatura científica, lo cual se relaciona con sus funciones de investigación. En contraste, el profesorado de bachillerato además de usar las IAGen en actividades informativas, una mayor proporción reporta usos de la IAGen relacionadas a actividades de la docencia, como diseño de actividades de aprendizaje (18%), diseño de materiales didácticos (17%) y diseño de instrumentos de evaluación (15%) (ver figura 1).

De igual manera, aquellos usos de la IAGen relacionados con planificar clases, comunicarse con sus estudiantes, gestionar el trabajo con los grupos, generar código de programación y calificar a sus estudiantes, presentan los porcentajes más bajos. En todos los casos se observa que, a pesar de que la mayoría señaló emplear herramientas de IAGen, sólo entre un 5% y 14% del profesorado que dijo usar a la IAGen indicaron emplearlas en estas actividades específicas en todos los niveles educativos.

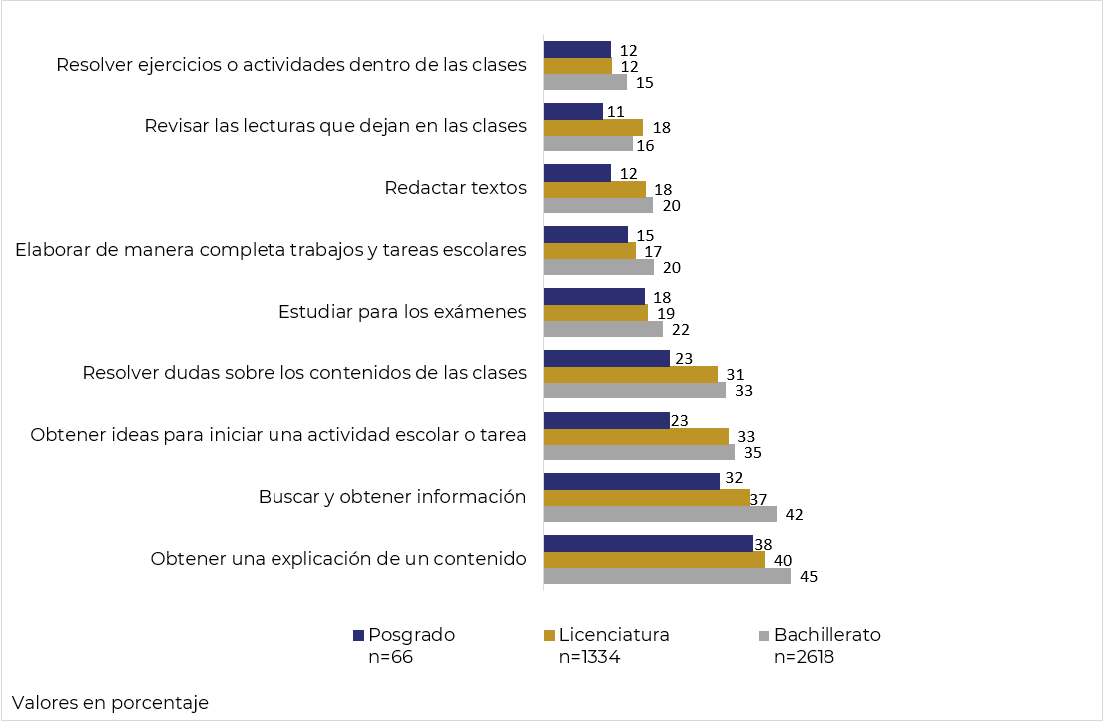

En cuanto al estudiantado, los porcentajes más altos en el uso de las herramientas de IAGen incluyen la obtención de explicaciones de un contenido (45% bachillerato, 40% licenciatura y 38% posgrado), la búsqueda y obtención de información (42% bachillerato, 37% licenciatura y 32% posgrado) así como el obtener ideas para iniciar una tarea escolar (35% bachillerato, 33% licenciatura y 23% posgrado). Esto quiere decir que, a diferencia del profesorado, el estudiantado reporta un mayor uso de la IAGen para sus actividades de aprendizaje, principalmente los y las estudiantes de bachillerato (ver figura 2).

Figura 2. Porcentaje del estudiantado que hace uso de la IAGen para actividades académicas. Crédito: elaboración propia.

Como se puede apreciar en la figura 2, en la mayoría de las actividades que se plantearon en el cuestionario, el estudiantado de bachillerato reportó mayores porcentajes de uso. De forma similar, existe un gran porcentaje de estudiantes en todos los niveles que reportaron usos relacionados con la comprensión de los contenidos curriculares, como obtener explicaciones más accesibles o resolver dudas. Otros usos reportados se relacionan con la escritura de textos académicos lo cual incluye obtener ideas para iniciar una actividad, elaborar trabajos y tareas escolares y redactar textos.

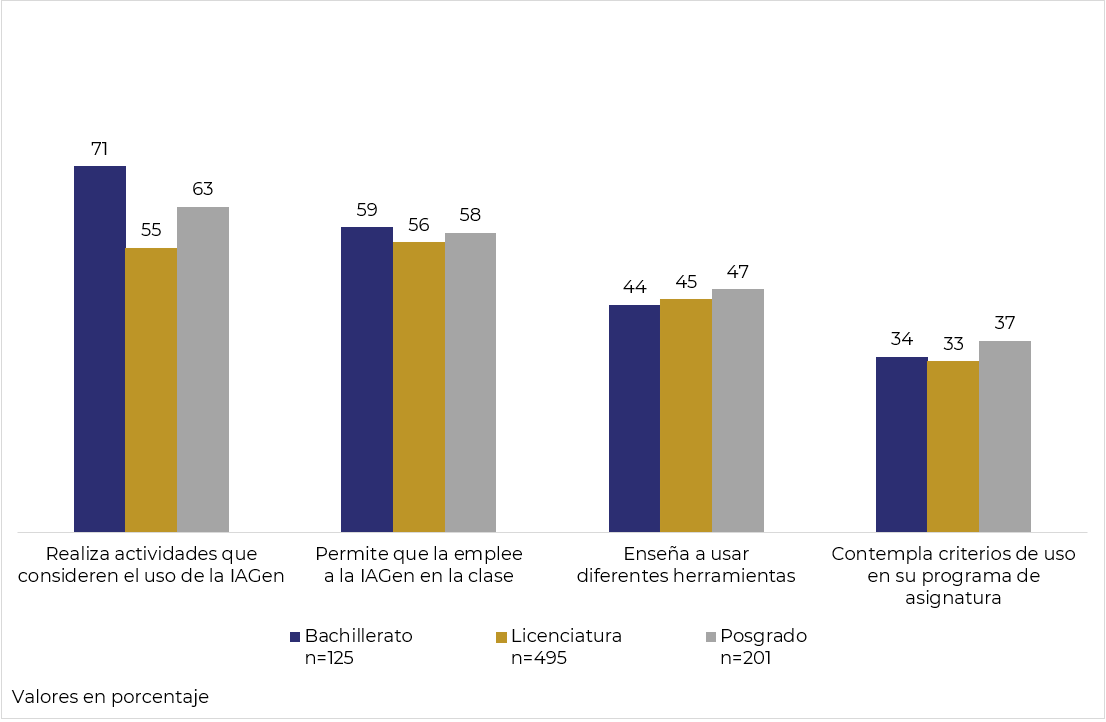

En cuanto a los datos referidos a las estrategias que el profesorado aplica para promover el uso de la IAGen, así como las que reporta el estudiantado, se desprende que son las y los profesores de bachillerato quienes en mayor porcentaje señalaron aplicar diferentes estrategias para incentivar el uso de las IAGen. De éstas, la realización de actividades que contemplan el uso de la IAGen es la que alcanza una mayor proporción, no sólo de parte del profesorado de bachillerato (71%) sino del profesorado de licenciatura (55%) y de posgrado (63%). En contraste, el enseñar a utilizar diferentes herramientas de IAGen y contemplar criterios de su uso en el programa de asignatura son estrategias que menos de la mitad del profesorado que contestó considera (ver figura 3).

Figura 3. Estrategias que el profesorado emplea para incentivar el uso de la IAGen. Crédito: elaboración propia.

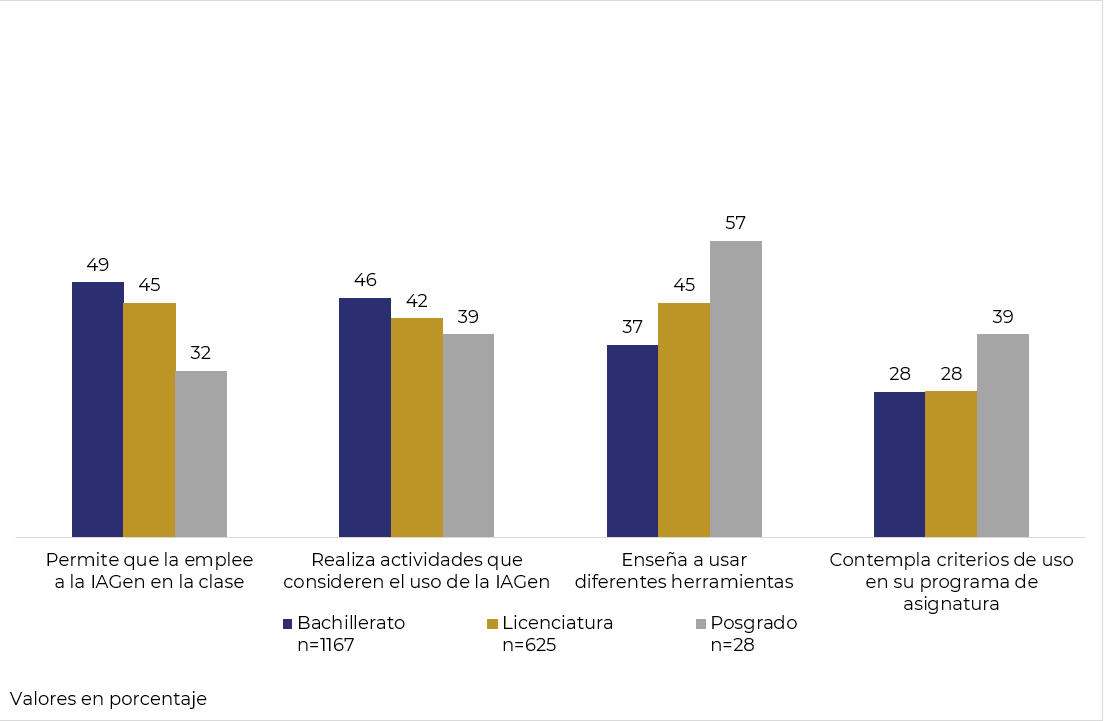

Por último, es interesante ver las diferencias entre las perspectivas del estudiantado y del profesorado, ya que, aunque más de la mitad de las y los docentes dijo realizar actividades con IAGen y permitir que sus estudiantes la emplearan, las respuestas del estudiantado tuvieron porcentajes más bajos. En el caso del estudiantado de posgrado, 57% reportó que sus profesores(as) les enseñan a usar diferentes herramientas, lo cual contrasta con el estudiantado de bachillerato quienes reportaron menores porcentajes al respecto (37%). De igual forma, las y los estudiantes de posgrado fueron quienes señalaron que en sus programas de las asignaturas ya se contemplan criterios de uso de las herramientas de IAGen (39%), lo cual en licenciatura y bachillerato ocurre en menor medida (28%) (ver figura 4).

Figura 4. Estrategias que de acuerdo con el estudiantado el profesorado emplea para incentivar el uso de la IAGen. Crédito: elaboración propia.

Discusión y conclusiones

En los resultados presentados, se puede observar que existe una amplia incorporación de las herramientas de IAGen, tanto en el profesorado como el estudiantado que participó en esta investigación. Si bien autores como García Peñalvo (2024) destacan el recelo que muchos profesores(as) y estudiantes pueden tener sobre el uso de estas herramientas, los datos presentados indican la presencia de este tipo de herramientas en las actividades educativas que se llevan a cabo en la unam, en los distintos niveles y sistemas educativos. Es así que más de la mitad de los docentes y estudiantes que contestaron el cuestionario señalaron emplear herramientas de IAGen, principalmente quienes pertenecen al nivel de bachillerato.

En relación con algunos de los usos que profesores(as) y estudiantes mencionaron, se pueden apreciar ciertas diferencias relacionadas al nivel educativo y el tipo de actividades académicas que se realizan. Por ejemplo, para las y los profesores y estudiantes de posgrado, los usos de la IAGen se enfocaron en actividades relacionadas con la investigación, lo cual puede estar relacionado a que en este nivel educativo la generación de conocimiento es una de las principales funciones que se realizan en la Universidad.

Es necesario advertir que la mayoría de las herramientas de IAGen de acceso gratuito, como ChatGPT o Gemini, no está diseñada específicamente para la búsqueda y análisis de literatura académica. De hecho, en muchas de éstas se producen “alucinaciones” o información falsa generada por la herramienta, lo cual conlleva el riesgo de desinformación. No obstante, es importante profundizar en este aspecto, ya que algunas versiones de IAGen cuentan con una suscripción de paga que permite realizar este tipo de búsquedas, además de que existen otras herramientas especializadas, que en sus versiones más completas y poderosas también generan un costo, por ejemplo, Elicit, Consensus o Scite.

En el caso del profesorado de licenciatura y bachillerato, si bien el empleo de la IAGen se relacionó con sus actividades de enseñanza, en particular, el diseño de actividades, materiales e instrumentos de evaluación, hay mayor presencia de un uso vinculado con la búsqueda y obtención de información, aunque en menor proporción que en el caso del posgrado. Por su parte, el estudiantado reportó emplear estas herramientas para apoyar su propio aprendizaje en actividades como explicar contenidos curriculares de forma más comprensible, proponer ideas para elaborar trabajos o apoyar la escritura de sus textos. Es importante resaltar el potencial que tienen estas herramientas para apoyar el estudio y el aprendizaje autodirigido, así como extender y profundizar la comprensión de los contenidos curriculares abordados en el aula. Sin embargo, se tiene que considerar que en ocasiones puede haber un uso inadecuado de la IAGen debido al contenido inventado que genera y a la dependencia excesiva de los usuarios, lo que puede llevar a una restricción del pensamiento crítico y creativo (García Peñalvo, 2024).

Un aspecto que sobresale en los resultados se refiere al mayor porcentaje de usos de IAGen reportados por los estudiantes de bachillerato en comparación con los de licenciatura y posgrado. Esto es relevante ya que muestra diferencias de uso a nivel generacional, lo cual es importante profundizar con estudios a futuro: ¿este mayor uso de la IAGen por las generaciones más jóvenes se debe a su mayor exposición a estas herramientas o, por el contrario, las y los estudiantes de posgrado tienen mayor cautela en el uso de las IAGen debido a las implicaciones éticas que pueden derivarse de su uso?

Si bien un porcentaje considerable del profesorado señala que incentiva y promueve el uso de las herramientas de IAGen, es necesario que esta integración cuente con criterios específicos de uso, tanto en las planeaciones de las y los profesores como en los programas de las asignaturas. Es por eso que el presente trabajo plantea la necesidad de establecer pautas pedagógicas sobre la manera en la que se pueda emplear la IAGen, así como un cambio en cómo se valora, evalúa y pondera el aprendizaje en las instituciones educativas, donde el fin último no sea entregar un producto libre de errores, sino que el énfasis esté colocado en el aprendizaje como proceso y en el desarrollo de conocimientos y habilidades, como el pensamiento crítico, la creatividad, el desarrollo de la voz del estudiante, y un enfoque ético en el que errar y equivocarse son parte de este proceso.

Referencias

- Aylsworth, T., Castro, C. (2024) Should I Use ChatGPT to Write My Papers? Philosophy & Technology, 37(117). https://doi.org/10.1007/s13347-024-00809-w

- Benavides Lara, M. A., Rendón Cazales, V. J., Gutiérrez Lovera, M. A., y Sánchez Mendiola, M. (2024, julio-diciembre). Formación para el uso de la inteligencia artificial generativa en el profesorado de la unam: primeros pasos. didac, 84, 7-20. https://doi.org/10.48102/didac.2024..84_JUL-DIC.208

- Capraro, V., Lentsch, A., Acemoglu, D., Akgun, S., Akhmedova, A., Bilancini, E., Bonnefon, J.-F., Brañas-Garza, P., Butera, L., Douglas, K. M., Everett, J. A. C., Gigerenzer, G., Greenhow, C., Hashimoto, D. A., Holt-Lunstad, J., Jetten, J., Johnson, S., Kunz, W. H., Longoni, C., Lunn, P., Natale, S., Paluch, S., Rahwan, I., Selwyn, N., Singh, V., Suri, S., Sutcliffe, J., Tomlinson, J., van der Linden, S., Van Lange, P. A. M., Wall, F., Van Bavel, J. J., y Viale, R. (2024). The impact of generative artificial intelligence on socioeconomic inequalities and policy making. pnas Nexus, 3(6), pgae191. https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae191

- Chao-Rebolledo, C. y Rivera-Navarro, M. A. (2024). Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior en México. Revista Iberoamericana de Educación, 95(1). 57-72. https://doi.org/10.35362/rie9516259

- Cox, A. (2024). Algorithmic Literacy, AI Literacy and Responsible Generative AI Literacy. Journal of Web Librarianship, 18(3), 93-110. https://doi.org/10.1080/19322909.2024.2395341

- Fanning Balarezo, M. M., Vásquez Pérez, M. R., y Noblecilla Montealegre, E. V. (2024). Desafíos éticos y metodológicos de la inteligencia artificial generativa en educación superior: Revisión bibliométrica. Revista Reflexiones De La Sociedad y Economía, 1(2), 53-72. https://doi.org/10.62776/rse.v1i2.13

- García-Peñalvo, F. J. (2024). Inteligencia artificial generativa y educación: Un análisis desde múltiples perspectivas. Education in the Knowledge Society (eks), 25, e31942. https://doi.org/10.14201/eks.31942

- Sala Mtro. José Luis Ceceña Gámez. (2024, 29 octubre). Conferencia: ¿Cómo se produce la inteligencia artificial? Una mirada al proceso de programación IA. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/live/zQzkxDPNfrQ

- Ka Yuk Chan, C. y Colloton, T. (2024). Generative AI in higher education. The ChatGPT effect. Taylor and Francis.

- Leander, K. M., y Burriss, S. K. (2020). Critical literacy for a posthuman world: When people read, and become, with machines. British Journal of Educational Technology, 51(4), 1262-1276. https://doi:10.1111/bjet.12924

- Liu, Y., y Wang, H. (2024, agosto). Who on Earth Is Using Generative AI? [Policy Research Working Paper, 10870]. The World Bank. https://tinyurl.com/v2z5ayc8

- Lombrozo, T. (2024). Learning by thinking in natural and artificial minds. Trends in Cognitive Sciences, 28(11), 1011-1022. https://doi.org/10.1016/j.tics.2024.07.007

- Microsoft Corporation, y LinkedIn. (2024, 8 de mayo). AI at work is here. Now comes the hard part [2024 Work Trend Index Annual Report]. https://tinyurl.com/2s3bbpvh

- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Su, J., Ng, R. C. W., y Chu, S. K. W. (2023). Teachers’ AI digital competencies and twenty-first century skills in the post-pandemic world. Education Tech Research Dev 71, 137-161. https://doi.org/10.1007/s11423-023-10203-6

- Reich, J. (2020). Failure to Disrupt: Why Technology Alone Can’t Transform Education. Harvard University Press.

- Sánchez Mendiola, M., y Carbajal Degante, E. (2023). La inteligencia artificial generativa y la educación universitaria: ¿Salió el genio de la lámpara? Perfiles Educativos, 45 [Especial], 70-86. https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2023.Especial.61692

- Tufekci, Z. (2015). Algorithmic harms beyond Facebook and Google: Emergent challenges of computational agency. Colorado Technology Law Journal, 13(1), 203-218. http://ctlj.colorado.edu/wp-content/uploads/2015/08/Tufekci-final.pdf

- unesco. (2024). AI competency framework for teachers. https://doi.org/10.54675/ZJTE2084

Recepción: 2024/12/02. Aprobación: 2025/01/06. Publicación: 2025/01/13.