Vol. 21, núm. 5 septiembre-octubre 2020

Voces dibujadas: a la búsqueda de la memoria histórica mexicana

Entrevista a Augusto Mora

Emilia Inés Deffis

Cita

Resumen

Augusto Mora es un historietista e ilustrador mexicano. En sus trabajos artísticos, él asume todos los roles: autor de la historia, dibujante y colorista. Importa señalarlo porque esta triple tarea imprime un sello particular en sus libros.

Sus trabajos son definidos por él mismo como periodismo en historieta. Esta entrevista encara con él diversos aspectos de su creación, así como los alcances de dicha definición.

Palabras clave: cómics, memoria histórica, México, periodismo en historieta, narrativa gráfica, crónica, autoficción.

Drawing voices: The quest of the Mexican historical memory

Abstract

Augusto Mora is a Mexican comic book artist and illustrator. Mora performs every role in his artistic work: writing, drawing, and coloring. This multitasking role gives his books a special quality.

Mora defines his work as comic journalism. This interview highlights the scope of this definition as well as certain aspects of his creative process.

Keywords: comics, historical memory, Mexico, comics and journalism, graphic narrative, chronicle, self-fiction.

Introducción

Augusto Mora es historietista e ilustrador.1 Nacido en México de una familia integrada por un padre profesor universitario y una madre historiadora, resulta fácil suponer la temprana formación de Augusto Mora a la sombra de la biblioteca familiar. En sus trabajos artísticos, él asume todos los roles: autor de la historia, dibujante y colorista. Importa señalarlo porque esta triple tarea imprime un sello particular en sus libros.

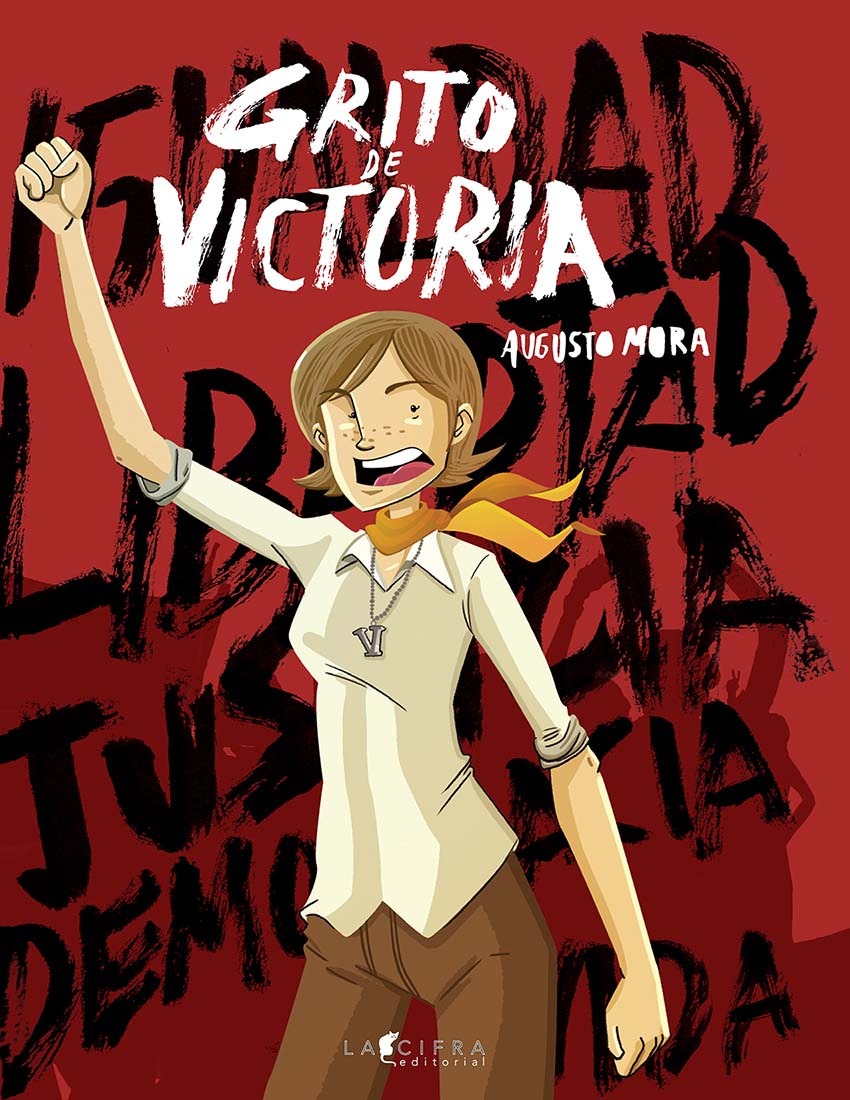

Ganador en 2010 del 1er Premio Nacional de Novela Gráfica otorgado por la Editorial Jus, Mora ha publicado ocho novelas: Cosas del Infierno, mq cómics (2005); El Maizo, la Maldición del Vástago, Jus (2010); Muerte Querida, Caligrama (2012); Tiempos Muertos, Editorial Resistencia (2012); Fuertes Declaraciones: Diario de un presidente, mq Cómics/Animal Gráfico (2015); Grito de Victoria, La Cifra Editorial (2017); Encuentro en la Tormenta, Animal Gráfico (2018), y Québec, Apuntes de Viaje (2019).

Sus trabajos son definidos por él mismo como periodismo en historieta. Esta entrevista encara diversos aspectos de su creación, así como los alcances de dicha definición.

¿Cómo defines al periodismo en historieta?

Es un término que adopté gracias a un trabajo que hice con un colega periodista que trabaja en Buenos Aires: Julián Gorodischer. Él fue a México en 2014 con una beca del gobierno argentino, entonces me contactó para hacer tres cómics sobre tres diferentes temas. Yo me refería al cómic periodístico, porque habla de temas periodísticos, pero él me dijo que era mejor definirlo como periodismo en historieta, “porque lo que estás haciendo es ejercer el periodismo a través del lenguaje del cómic”.

Es periodismo en historieta, porque se están retomando temas de interés público, pero a través de este lenguaje: narrativa gráfica. Esta no hace más que tomar elementos gráficos y superponerlos a fin de contar una historia.

A mí me parece que la historieta es una herramienta y un lenguaje muy poderoso que se ha subvalorado, porque nació como historieta de fantasía dirigida a un público que buscaba entretenimiento, una diversión, más que proponer una lectura más consciente. Historieta recreativa, para leer los domingos, una tira cómica para relajarse. Justamente se hizo la historieta para leer el periódico y que hubiera una sección donde tú pudieras ya olvidarte un poco de esta parte intelectual, vamos a decir, acerca de los problemas que pasaban en tu comunidad, en la ciudad y reírte un rato.

Las tiras comenzaron por ser cómicas, personajes que no hablaban mucho más allá de chistes muy blancos, hasta que después empezaron a salir otros autores, como Quino, que cambió ese tipo de chistes. Esto no es malo, debe de existir una historieta para pasar el rato. Pero, justamente, creo que es necesario ver la historieta no nada más como un lenguaje lúdico, recreativo —que sí lo puede seguir siendo—, sino también hablar de otros temas, más interesantes o conscientes, y crear conciencia en una sociedad.

En el lenguaje de la historieta, así como puedes hablar de seres fantásticos, mitológicos, con superpoderes o de ciencia ficción, también puedes utilizar sus herramientas —globo, texto, personajes, escenarios— para contar una historia, hacer un reportaje, una crónica, o hacer inclusive una entrevista a través de esos lenguajes.

Podría hablar de las ventajas y desventajas que tiene ante otros medios de comunicación, porque no es cierto que la historieta sea mejor que la radio o la televisión. La historieta es muy parecida al libro, la puedes leer sin necesidad de tener un celular, una pantalla. Al leer el cómic ves las imágenes sin necesidad de ver texto. Lo que no tiene es sonido, pero tiene las onomatopeyas, que son las representaciones gráficas del sonido y el lector puede imaginarlo. La historieta estimula más el lenguaje visual que otros.

Teniendo en cuenta que, según afirma E. Jeli : “En verdad, la memoria no es el pasado, sino la manera en que los sujetos construyen un sentido del pasado, un pasado que se actualiza en su enlace con el presente y también con un futuro deseado en el acto de rememorar, olvidar y silenciar.” (2017, p. 15), ¿qué impacto tiene la historieta en la consolidación de la memoria histórica?

La historieta es un lenguaje de lectura amena y atrayente para el público de masas por su naturaleza visual, fluye y deja marca en la memoria del lector gracias a la fuerza de la gráfica, por eso tiene un poder de penetración enorme. Las grandes audiencias recuerdan detalles mínimos gracias a la narrativa gráfica.

La historieta es, sobre todo, una lectura accesible. Retrata la forma de vida, las costumbres y la manera de pensar de diferentes épocas. Tanto la historieta de ficción como la realista registran el modo de vida de la época en la que fue realizada gracias a su estilo, su paleta de colores, la narrativa y el lenguaje utilizado, deja constancia de su paso por la cultura en la que se desarrolla. Así, sea una historieta dibujada con el estilo más excéntrico y los colores más estrambóticos o una que hable de una época futurista, el relato estará siempre impregnado por los elementos de la época en la que fue creada.

La historieta de no ficción retrata especialmente lo antes dicho de manera evidente. Genera un registro histórico en un formato diferente, y al ser un lenguaje de masas resulta accesible para la mayoría de los públicos. Jóvenes, niños y adultos pueden acceder a esta forma de narrativa, muchas veces sin necesidad de tener experiencia en el tema. La historieta histórica, social y periodística puede ser un medio introductor que aproxima a los ensayos y documentos más complejos.

Carlos Monsiváis hablaba de la alfabetización moral de la sociedad, para la cual es indispensable “la construcción de una nueva cultura y una nueva identidad colectiva [que huya de] la repetición insistente y ritualizada, sin transformación simbólica de la historia siniestra y traumática” (Jelin, 2017, p. 141). Dado este contexto, ¿a qué público se dirige su obra?

Mi obra va dirigida al público infantil y juvenil, hacia las nuevas generaciones que se encuentran en vías de definir su personalidad y de elegir sus prioridades hacia el futuro. Invito a reflexionar, no me gusta la idea de inculcar valores a través de los medios de entretenimiento, aunque tampoco estoy peleado con la idea.

En mi opinión, es necesario señalar a las generaciones más nuevas el porqué es mejor hacer el bien que el mal, sin embargo, en lo personal, prefiero los contenidos que proporcionan una información necesaria y completa para que cada quien tome sus propias decisiones. No prohibir ni decir qué es lo que se tiene que hacer o no hacer, sino generar un criterio propio en los más jóvenes, presentándoles los diferentes matices de una situación para que ellos mismos decidan.

En Grito de Victoria la postura pedagógica ante los hechos históricos resulta evidente, ¿qué es lo que fundamenta esta necesidad? ¿Hay otras maneras de lograr fines semejantes?

Yo elijo un tema para aprender de él, para profundizar en algo que me inquieta, me intriga, me motiva o me indigna. Escribo e investigo asuntos con los que me identifico y a su vez me interesa comunicar.

Me apasiona transmitir a mi público esa información que voy recabando. Al investigar sobre un tema, me interesa divulgar eso que yo no conocía antes, teniendo en mente que habrá más gente que tampoco contaba con esos datos.

En diferentes ámbitos de mi vida he descubierto que la información sirve para tomar buenas decisiones, uno no puede tomar una buena decisión en su vida si no está informado, la información nos puede salvar de muchas malas decisiones y comparto ese conocimiento a través del lenguaje, con mi trabajo, que a mí me apasiona hacer.

Existen otros medios con los que se puede llevar la información a las nuevas generaciones por los que yo apostaría. Herramientas tales como la animación, el humor o los contenidos en redes sociales —gifs, memes, infografías, videoblogs— son importantes para comunicarse con esas generaciones que vienen atrás. Hay que invadir esos espacios con reflexiones y análisis.

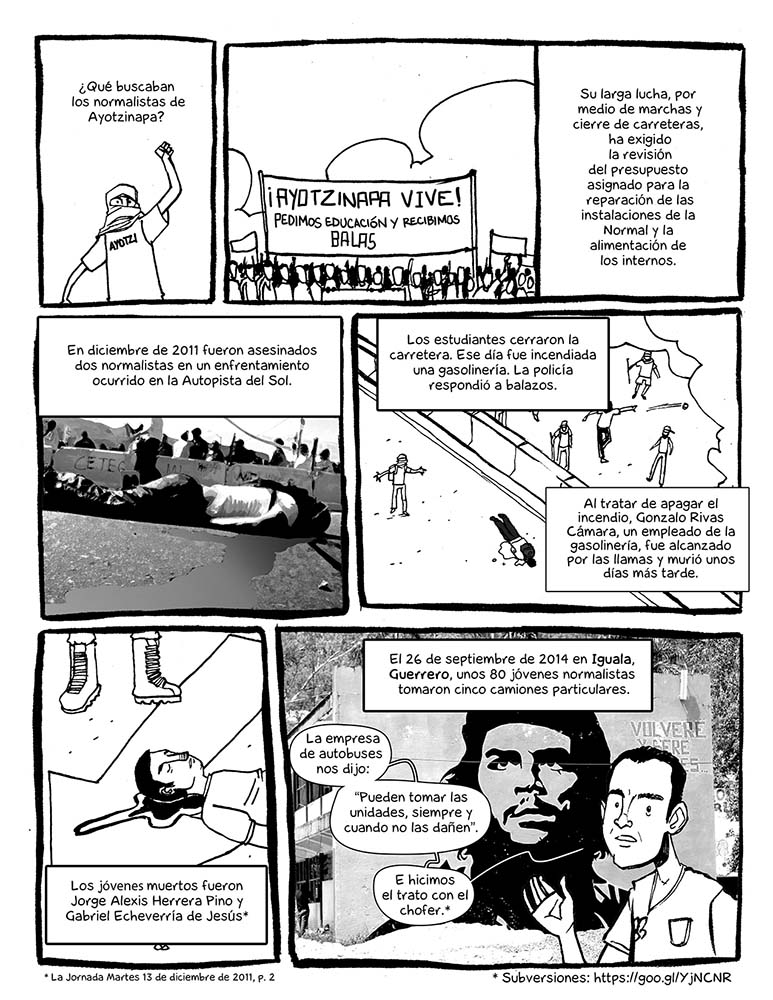

Me impresionó mucho el título de Adonde nos llevan, ya que te pones en el lugar de la víctima, pero también la manera en que te posicionas en el espacio del cuadro. Le das al lector la posibilidad de situarse con el personaje, de tomar distancia o no, o de solidarizarse en las situaciones emotivas. Me parece que tienes un nivel de conciencia muy grande de esta complejidad en tu manera de dibujar

Esto forma parte de la habilidad que hay que ir desarrollando para narrar gráficamente, es decir, se puede narrar una historia desde un solo plano, desde un mismo encuadre, como una cámara fija, pero eso logra una monotonía de imágenes que puedes utilizar, siempre y cuando esté justificada, necesitas dar esa emoción cuando la quieres transmitir a tu lector. Para mí, el movimiento de las cámaras es muy cinematográfico, muy apegado al cine, donde la cámara te da perspectivas diferentes de un mismo objeto. El montaje visual sirve para darle dinamismo a la lectura, para darle relevancia a ciertos elementos: no es lo mismo tener un close-up de la cara de una persona preocupada que verla desde lejos. Entonces, cuando haces una toma muy abierta quieres dar una explicación general de lo que está pasando y vas acercando la cámara según el grado de detalle que quieres explicar a tu lector.

La ventaja que tiene la historieta frente a otros medios de comunicación es que tienes la herramienta de las expresiones faciales, las puedes exagerar tanto como tú quieras. Un actor, en una obra de teatro o en una película hace expresiones faciales y va a transmitir emociones, pero en el cómic las puedes exagerar y hacerlas superlativas para transmitirlas de manera fuerte a tu lector.

Tienes que usar el manejo de cuadros y dar dinamismo para mantener entretenido al lector. Los cómics informativos y didácticos también tienen que ser entretenidos porque si no el lector pierde el interés. Como ya lo mencioné, la virtud que tiene el periodismo en historieta es que debe ser informativo, pero también entretenido.

¿Cuáles son las principales técnicas narrativas utilizadas en Grito de Victoria?

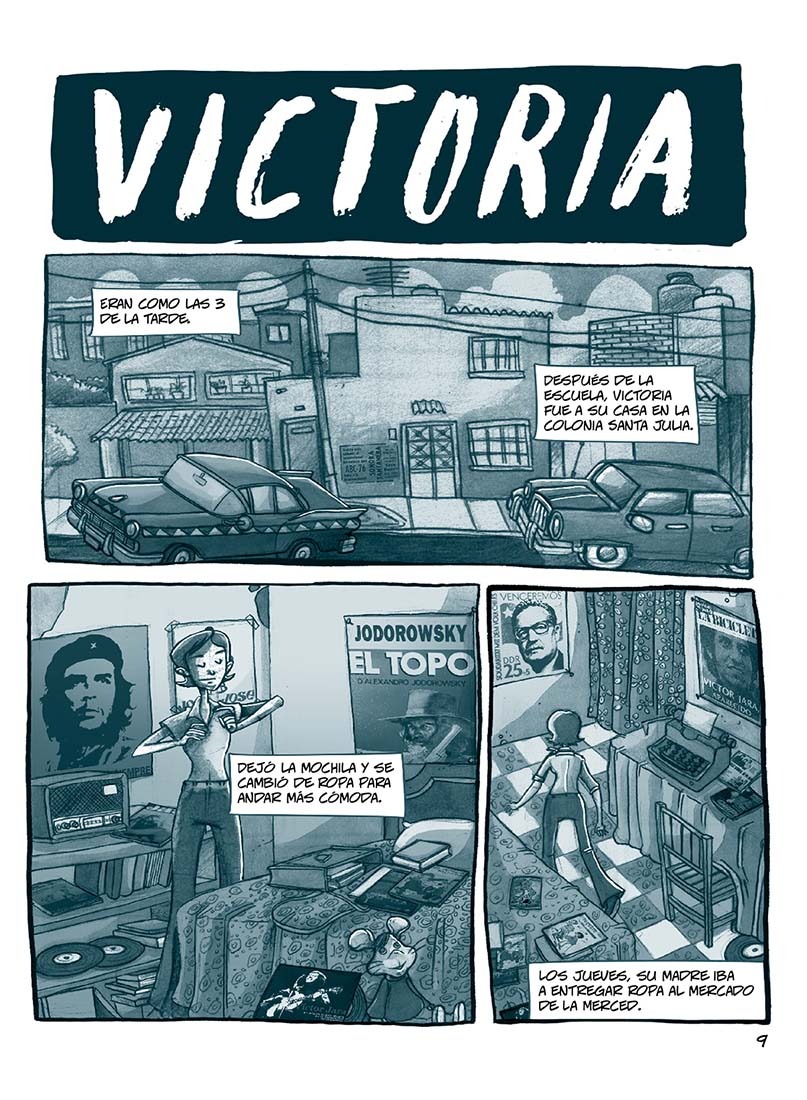

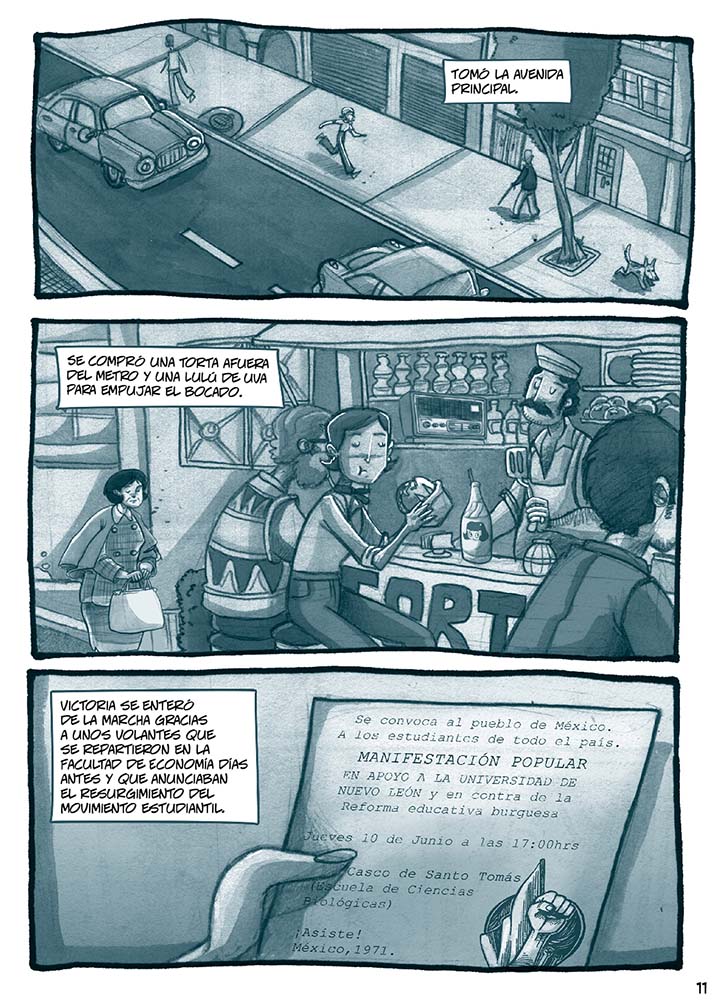

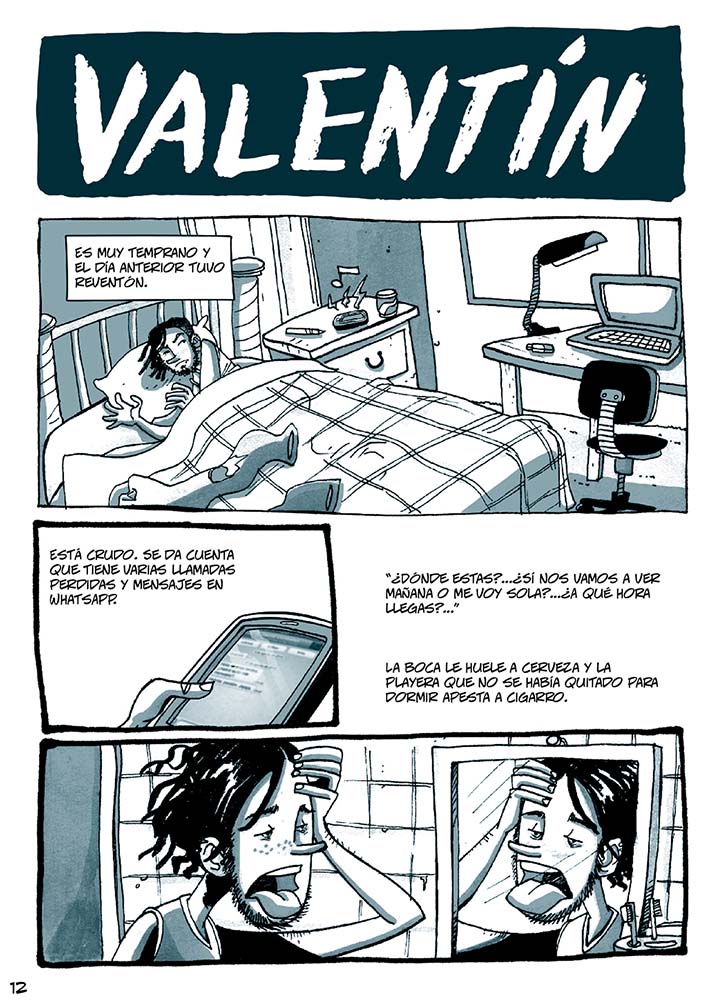

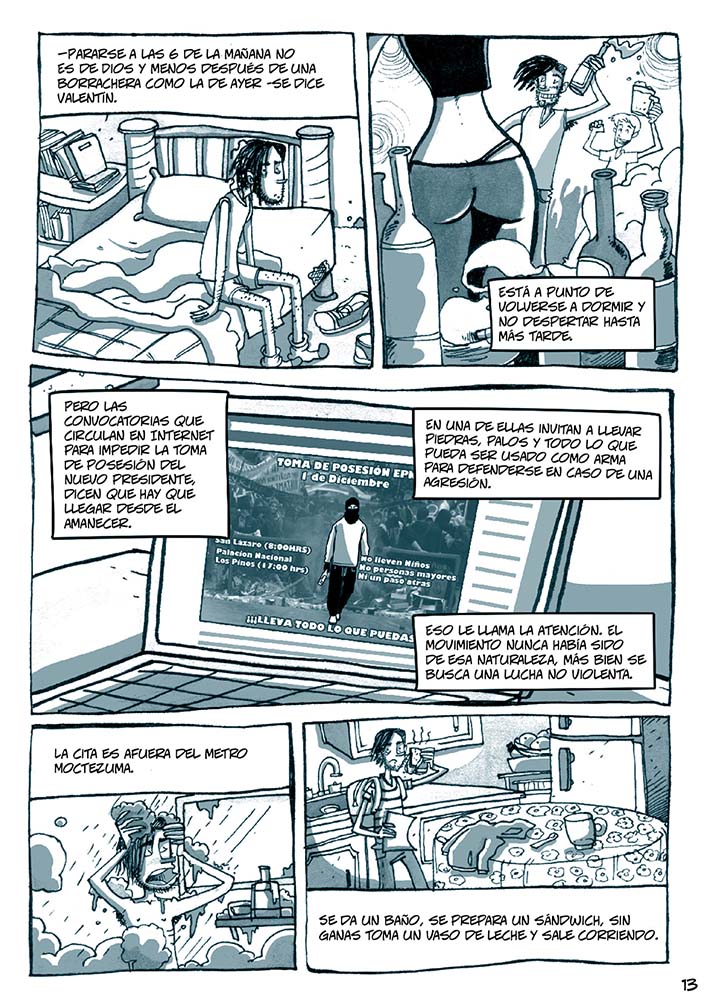

Principalmente dos. Al inicio del libro vemos una historia anecdótica que ocurre durante un día de protesta en la ciudad de México. Hice uso de personajes de ficción dentro de contextos históricos reales con el fin de darle rostro a las dos protestas de las que se habla. No es lo mismo referirse a un acontecimiento histórico desde un punto de vista externo, que hablar desde la voz narrativa de los implicados. Se humaniza el acontecimiento que pretende ligarse con la empatía del lector, aquí entra la gráfica como herramienta narrativa; donde las formas, los contrastes y las expresiones dibujadas invitan al lector a la reflexión.

Hay un narrador omnisciente que ayuda a expresar mejor los pensamientos y emociones que el personaje transmite a través de los globos y cartelas de diálogo. Por otro lado, eché mano de un lenguaje documental, haciendo uso de las entrevistas donde personas implicadas en los hechos hablan de sus propias experiencias y opiniones sobre ese momento histórico en particular. Eso le da más contenido al libro, más información de más fuentes.

Los encuadres visuales varían entre el primer plano y el plano general y distante, una vez más ¿cuál es el efecto buscado?

Busco lograr ritmo narrativo armónico, es decir, que la lectura pueda fluir de manera natural y sencilla entre un panel y otro.

Cada encuadre busca por sí mismo lograr un efecto en la percepción del lector, por ejemplo, un close-up busca rescatar en detalle la vivencia del personaje, si está contento o si tiene miedo. El plano general sirve para narrar escenas donde dos o más personajes están realizando una acción simultánea y en el mismo espacio. Un plano distante o panorámico busca explicar la situación y establecer el lugar donde están ocurriendo los hechos, los planos distantes son muy útiles al principio de las historias para saber en dónde estamos parados.

Para estos efectos también sirven los ángulos. Un ángulo en contrapicada puede servir para destacar la magnitud de un objeto o persona mientras el tiro en picada —de arriba hacia abajo o vista de pájaro— sirve para darnos amplitud y un control de lo que estamos viendo.

El uso de los planos y ángulos también busca remover emociones en el lector. Es importante, por ejemplo, determinar desde qué nivel nuestro personaje está viendo las situaciones y acontecimientos que suceden a su alrededor, para transmitir lo que él o ella están viviendo. La de David o Goliat no es, desde luego, la misma perspectiva.

¿El espacio es familiar y reconocible, qué efecto de refuerzo de la credibilidad produce?

Sí, inclusive utilizo fotos para determinados fondos y escenarios de la historia. Quería dar un sentimiento de que las cosas estaban pasando en una ciudad que podría ser la de cualquiera, pero que se reconociera como la ciudad de México en dos diferentes épocas. El espacio refuerza la idea de que todo ocurre en un contexto de no ficción. Pretendo que el lector que lo lea en cualquier parte del mundo se entere que, en algún punto de la historia, esto ocurrió, y que sea un registro que deje constancia de los hechos.

El uso de las fotos también remarca mi involucramiento con el tema. Es un trabajo que mezcla la labor del reportero, el investigador y el creativo. Es decir, implicarme en los acontecimientos y constatar que soy testigo presencial de algunos de ellos para lograr veracidad y verosimilitud.

El hecho de representarte en lo que en literatura se considera como autoficción, es decir, el narrador que tiene el nombre del autor, pudiendo ser exactamente la misma persona o no. Me parece entender que este procedimiento también contribuye a la identificación del lector contigo

Son varias cosas, una es la aproximación con el lector. No te hablo desde la posición del narrador omnisciente, sino que estoy contigo y te estoy contando lo que vi.

Y, por otro lado, se relaciona con la cuestión de si el periodismo debe o no ser subjetivo, si el buen periodismo debe ser objetivo. Yo no creo que este último exista, ya que tu recibes la información y la vas a contar desde tu ideología.

Entonces, lo que yo quiero decir es que este es mi punto de vista: lo que yo pude ver, lo que yo puedo opinar, y por eso me represento. Mi parte de verdad se integra con las otras verdades que forman parte de un todo. Y lo que afirmo es que esto es lo que yo vi y siento con respecto a este tema. El lector decidirá si hace empatía conmigo o no, pero ese pequeño detalle que forma parte del gran universo de la información, ese punto de vista le va a dar un panorama general de lo que está sucediendo.

En la parte I de Grito de Victoria los paralelismos temporales insisten en la recurrencia de los hechos históricos vividos por generaciones sucesivas, ¿qué otros fines persiguen dichos paralelismos?

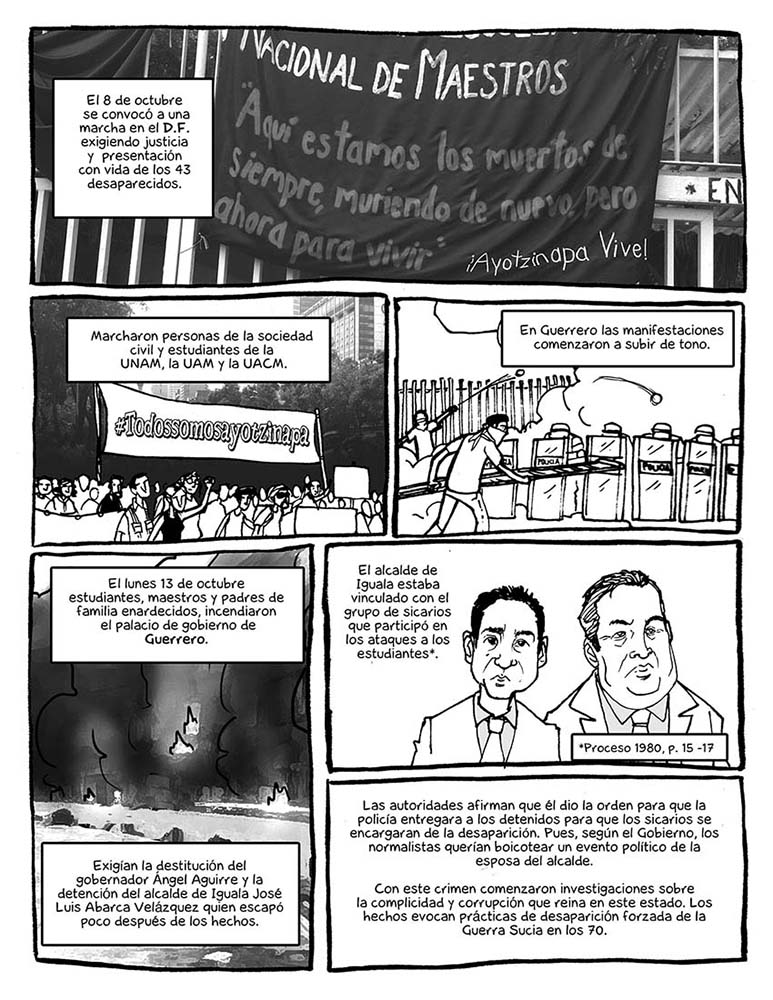

Con este paralelismo de narrativas yo buscaba generar una reflexión sobre los aciertos y fallas de ambas protestas, hacer una comparativa de qué tanto ha cambiado la historia y qué tanto se ha quedado igual. La idea es tratar de generar memoria histórica para aprender del pasado. Estoy convencido de que la humanidad tendrá siempre que luchar por los cambios y generar movimientos para que las cosas tomen otra ruta: así que es importante saber qué es lo que hizo antes la sociedad para acabar con las injusticias, cuáles eran sus ideales y qué se buscaba en esos momentos. Reflexionar sobre qué tanto cambió las estructuras un determinado movimiento social, en resumen, aprender de los errores del pasado.

¿De qué manera las partes I y II son complementarias?

Claro. La parte I trata de explicar los dos acontecimientos históricos desde la perspectiva de dos jóvenes. ¿Cómo vive una persona que se encuentra implicada en una protesta social, en una marcha callejera, llevando a cuestas sus problemas personales? Allí intento hacer que el lector se interese en el tema desde lo particular. La primera parte explica más o menos el ambiente y la atmósfera durante la protesta, pero no habla mucho de las causas y las consecuencias históricas de estos dos eventos, solamente se encarga de contar la parte emotiva.

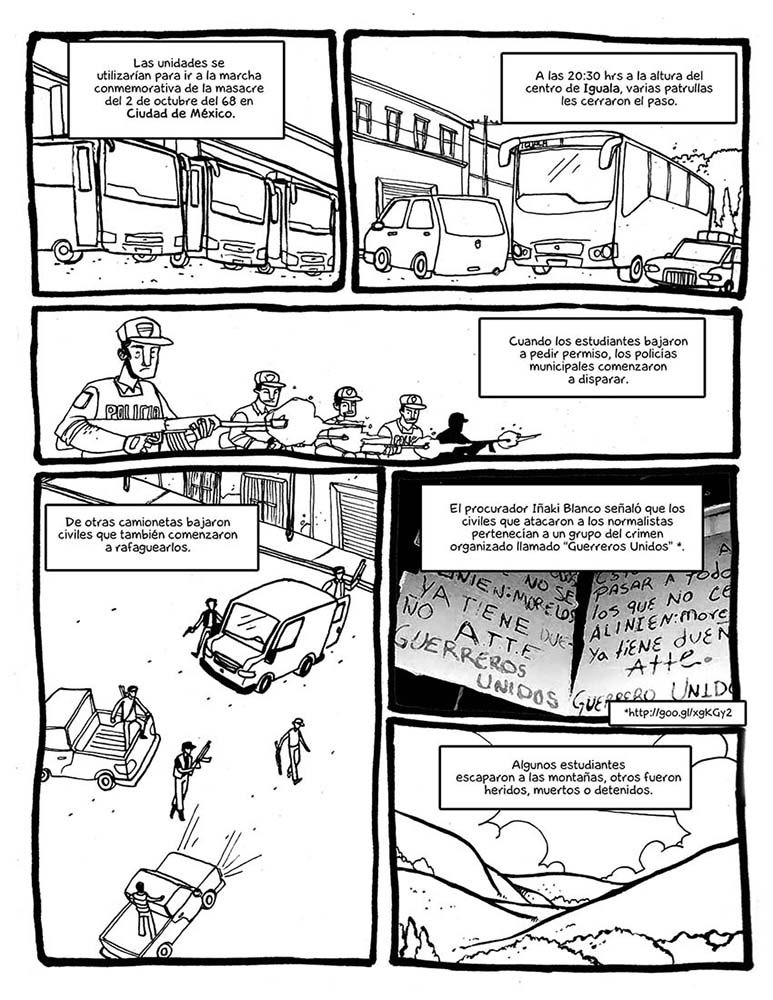

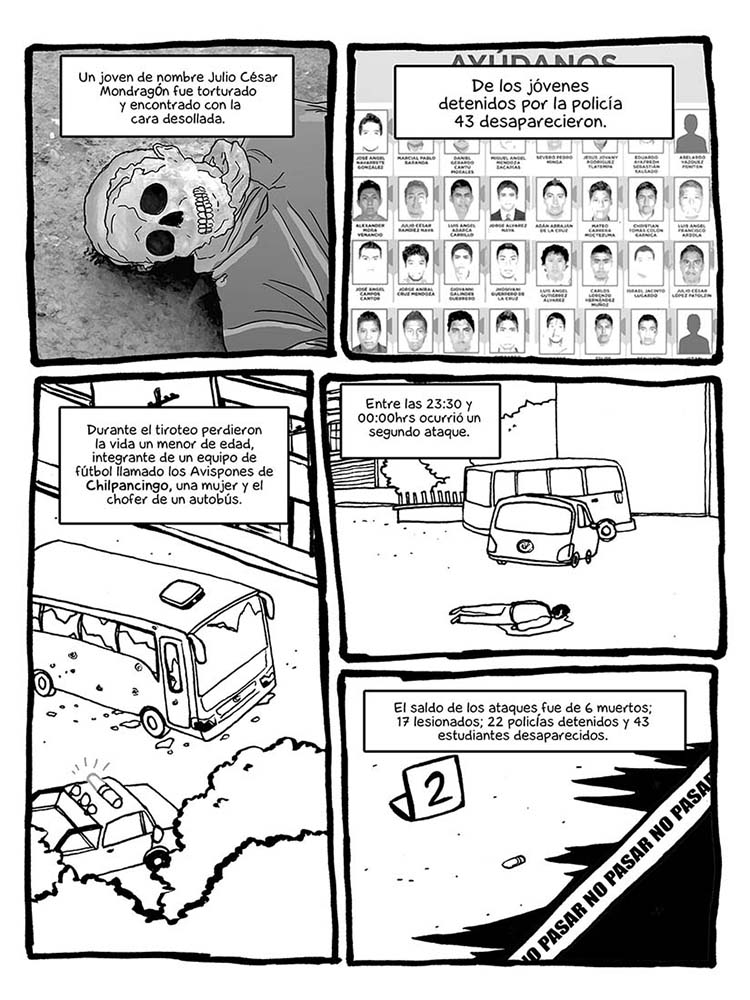

Pero, en la segunda parte, da una explicación general: ¿quiénes tomaron la decisión de hacer estas marchas? ¿Por qué los jóvenes se estaban manifestando? ¿Cuáles eran los asuntos sociopolíticos implicados? ¿Qué se buscaba con ambas marchas? ¿Cuál era el descontento social? Es decir, la segunda parte da a la primera el contexto histórico para que el lector sepa dónde y por qué ocurrió todo esto.

Quizá un poco inspirado en las historietas de Corto Maltese, donde el libro hablaba de una aventura de este personaje situada en una época y lugar determinado, y luego el autor italiano Hugo Pratt nos explica el contexto histórico donde se desarrolló.

El recurso a las autoridades citadas (personas, libros, documentos visuales) apoyan la verosimilitud del relato. ¿Cuál es el espacio de la ficción en la historieta?

Como expliqué antes, la única ficción de todo el relato son los personajes principales de la parte I. Son los elementos que humanizan el relato, generan empatía con los lectores, que pueden identificarse con los personajes. Me parece que, hablando de herramientas pedagógicas y didácticas, el personaje que cuenta su propia historia es muy poderoso: ya no es el relato de un historiador omnisciente que relata desde el exterior un asunto, sino el mismo personaje que fue testigo de los hechos. Esto genera en el espectador, según mi punto de vista, un interés por saber qué le ocurrió a ese personaje.

¿Has recibido reacciones de los lectores? ¿En qué sentido?

Buenas reacciones en su mayoría. Sobre todo, de gente joven a quienes el libro les ha cambiado la perspectiva sobre los asuntos sociales y los derechos humanos. Han llegado conmigo jóvenes que me han dicho que jamás se habían interesado en los temas políticos de su país, hasta que leyeron Grito de victoria. He recibido noticias de personas que se interesaron por el asunto de la lucha y las causas sociales. Profesores de distintos niveles educativos, que han usado mi libro como material didáctico para introducir a los alumnos sobre los movimientos estudiantiles de los años 60 y 70 en México. Eso me ha dado mucha satisfacción. También hay gente que se ha acercado para agradecerme por haberles presentado un tema que no conocían antes.

A time to help y À la recherche d’une voix abren un nuevo tipo de reflexión social, ¿a qué público se dirigen? ¿Cómo se integran con los anteriores trabajos de cronística histórica? En ellos el elemento histórico está puesto en un segundo plano, para destacar a modo de ampliación de un detalle en un cuadro un aspecto de la cuestión. En el caso de encontrar la voz para poder nombrar una situación traumática, y en el otro caso, la solidaridad social, la empatía, etcétera

Yo considero que estas dos obras son distintas una de la otra.

En À la recherche d’une voix, lo que quise hacer fue narrar una historia sin palabras, ambientado en 1968, pero que mantuviera un mensaje. El mensaje era resaltar el poder de la gráfica y también hacer una denuncia, rescatar dentro de toda esta desafortunada serie de eventos, recalcar lo positivo que había dentro del movimiento del 68: cómo los jóvenes lograron manifestar y dejar impresa esta serie de imágenes que, si en estos momentos más de cuarenta años después los vuelves a ver, te evocan esa lucha.

Intento dar eco a voces que, quizás, no son tan escuchadas. En Time to help mi trabajo es el eco de un grupo voluntario de mujeres, las Patronas, que desde hace más de 20 años hacen comida para los migrantes que viajan en el tren conocido como la Bestia, y dan un ejemplo y una lección de solidaridad: todos podemos ayudar en algún momento. Entonces, intento dar un eco dentro de un lenguaje nuevo. Sobre las Patronas hay documentales, crónicas, entrevistas, pero me parece que hay un público al que le gusta más leer historietas y que no las conoce.

Hablando del reciente asesinato de Cristina Vázquez, y de la alta tasa de asesinatos en México, el grado de violencia de esta realidad aparece evocada en tu obra El peregrino. Me parece que tu reflexión sobre la violencia tiene allí mucha más fuerza que en los relatos de periodismo en historieta. Dos preguntas me surgen, ¿cómo te posicionas como ciudadano frente a esta violencia? Y luego, como artista, ¿cómo llegas a lo fantástico-mitológico como vía de expresión frente a esta realidad de descomposición social?

Yo creo que llego a ese resultado de manera no consciente, o sea, muchas veces te encuentras inmerso en un estado, una sociedad o en un mundo en el que vives rodeado de este tipo de noticias. Es bien triste, ya lo vemos normal. Por ejemplo, estando aquí en Canadá ayer me entero de que tiraron un helicóptero del secretario de seguridad pública de Michoacán. Ya se han dado varios casos sospechosos de este tipo donde se asesina a algún funcionario público. Y nadie se refiere a eso, como si fuera ya una cosa natural.

¿Por censura?

No, yo creo que porque —y eso es lo terrible— ya es algo normal, se banaliza, ya no es algo relevante. Los casos de muerte de un periodista, un político, etc. Tu pregunta es difícil de contestar porque ni siquiera lo racionalizas como artista, como creador. Simplemente lo haces porque inconscientemente comienza a darte una preocupación por lo que está pasando a tu alrededor, y, entonces, lo expresas y lo canalizas hacia ese lado.

¿Qué otras temáticas te inspiran tus próximos trabajos?

Actualmente, me encuentro trabajando en una novela gráfica que habla sobre migración. Me interesa abordar el tema de la empatía con los migrantes, y vislumbrar la migración como elemento enriquecedor de una cultura. Pero también busco denunciar los abusos, las violaciones a los derechos humanos y cómo ha cambiado la política de México —que tiene una tradición hospitalaria— hacia la migración.

Ahora, en la revista mexicana El Chamuco, estoy publicando mensualmente historietas cortas de diferentes temas relacionados a los asuntos sociales, tales como la lucha contra la violencia de género, la libertad de expresión, la lucha contra la corrupción en las instituciones, entre otros. Intento retomar temas de coyuntura y hacer un aporte al debate.

Referencias

- Jelin, Elizabeth. (2017). La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. Siglo xxi.

Sitios de interés

- Muerte querida. Página de Augusto Mora

- YouTube. Augusto Mora

- Twitter de Agusto Mora

- 1er Premio Nacional de Novela Gráfica

- El Maizo, la Maldición del Vástago (2010, tráiler)

- Grito de Victoria (2017, tráiler)

Recepción: 18/10/2019. Aprobación: 20/05/2020.