Vol. 24, núm. 2 marzo-abril 2023

sociaSonidos en peligro de extinción: la música frente al cambio climático

Alma Mendoza Ponce CitaResumen

El clima y la música vibran juntos. Por ejemplo, a través del impacto que tiene la variabilidad climática en los materiales con los que se crean los instrumentos. Uno de los casos más famosos es el de los Stradivarius, que fueron resultado de una maestría inigualable del laudero italiano, pero también consecuencia de un período de enfriamiento en Europa entre los siglos xiv y xix, que causó características acústicas únicas en la madera. En el mismo sentido, las nuevas condiciones climáticas están extinguiendo sonidos por la desaparición de los materiales: esto ya sucede con ciertos modelos clásicos de guitarras Fender. En este artículo se narran algunas historias del clima y la música, y las perspectivas que el cambio climático trae consigo en los sonidos del mundo.

Palabras clave: música, clima, Stradivarius, Fender, sonidos.

Endangered sounds: music in the face of climate change

Abstract

Music and climate vibrate together. For example, climate variability has a large influence on the materials on which instruments are made. One case is the world-famous string instruments made by Stradivarius. They were the result of the incredible skill by the luthier, but also the cold period present in Europe during the xiv and xix was responsible for the unique acoustic characteristics of the wood. Similarly, the new climatic conditions are causing the extinction of key materials: for example, the wood employed in many classic Fender guitars. In this article, I share some stories on how climate and music have been linked. Additionally, we explore the perspectives that climate change brings into the sounds of the world.

Keywords: music, weather, climate, Stradivarius, Fender, sounds.

La influencia del clima en los instrumentos Stradivarius

El clima influye de varias formas en la música. Por ejemplo, al afectar la composición de la madera de los árboles con los que se construyen los instrumentos, pues la estructura de estos altera la ejecución musical.

Uno de los casos más conocidos nos remonta al siglo xvii y al famoso laudero Antonio Stradivari, quien hizo violines, violas, violoncellos, mandolinas, guitarras y arpas. Los instrumentos de Stradivari han sido reconocidos a lo largo de la historia musical como piezas únicas por su sonido vibrante y profundo (Burckle y Grissino-Mayer, 2003; Mauro, Jarno y Luigi, 2022). Algunos de ellos son considerados tan preciados que se han cotizado en más de 20 millones de dólares (ver video 1).

Video 1. ¿Por qué los Stradivarius son tan caros? (GENIAL, 2018).

¿Qué hace a estos instrumentos tan únicos? La respuesta es la madera. Las propiedades mecánicas y acústicas únicas de la madera y su atractivo estético la convierten en el material de elección para la música, ya sea en instrumentos o en el interior de las salas de conciertos. En el mundo existen varias especies de árboles que se usan para producir instrumentos de viento, cuerdas o percusión, y las cualidades de la madera (entre ellas su densidad) influyen en la velocidad de la transmisión del sonido.

Uno de los árboles preferidos para las tapas de madera de varios instrumentos, como en el caso del violín, es el abeto; mientras que instrumentos de viento y para los pianos se privilegian al ébano y al abedul, respectivamente (Wegst, 2006). En el caso de los violines de Stradivari, el fondo estaba hecho de arce (Acer platanoides o Acer pseudoplatanus L.) y el frente era de pícea (Picea abies (L.) o abeto blanco (Abies alba Mill.). La madera del abeto es muy importante ya que gran parte de la calidad del instrumento está influenciada por la madera escogida para el frente (Cherubini et al., 2022). Los abetos y arces que crecían en los bosques de Paneveggio en el norte de Italia, de donde Stradivari obtenía la madera para sus instrumentos, tenían características únicas por haber crecido durante la Pequeña Era del Hielo europea (1300-1850) (Burckle y Grissino-Mayer, 2003).

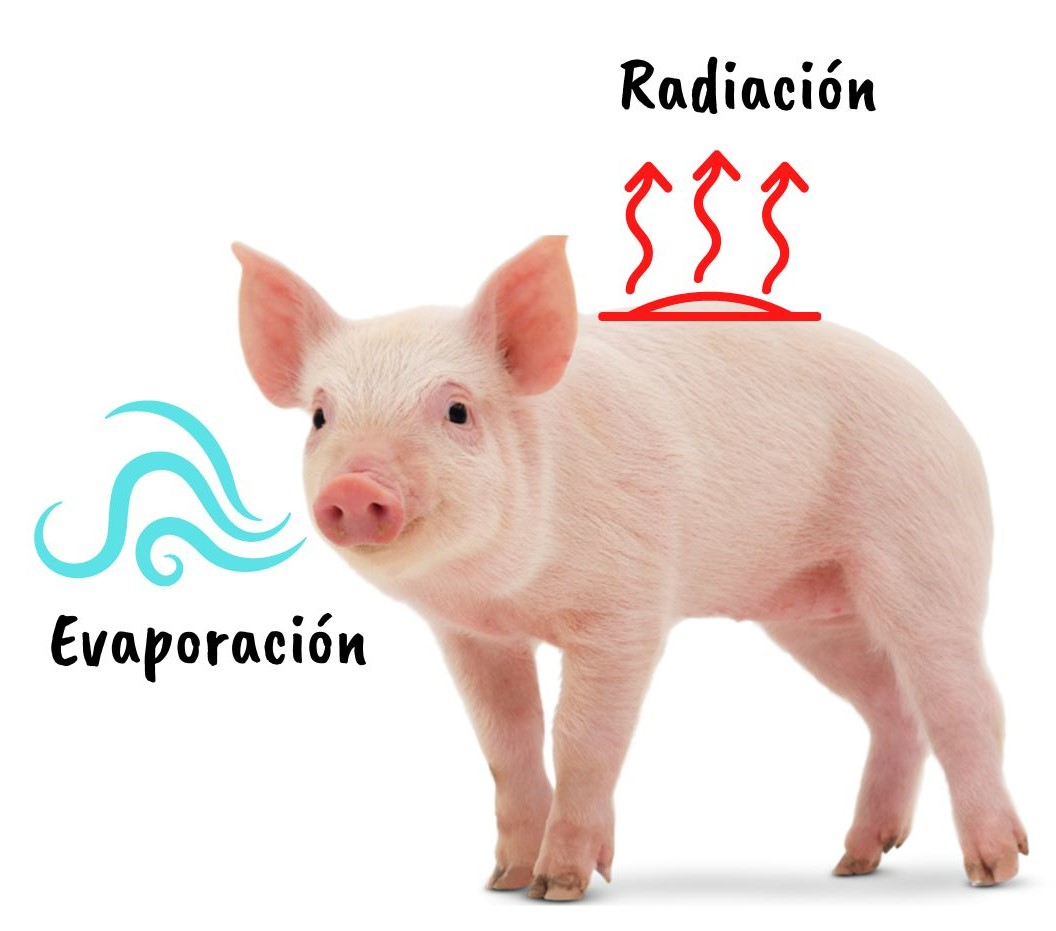

El meteorólogo Grissino-Mayer señaló que el punto máximo de esta era del hielo se dio entre 1645 y 1715, lo que provocó las tasas más lentas en 500 años de crecimiento de los árboles, lo que coincide con la producción de violines de Stradivari, de 1666 a 1737 (Burckle y Grissino-Mayer, 2003). Así, el descenso de las temperaturas y la reducción de la radiación solar afectó la formación de la madera, con lo que el crecimiento celular de la primavera no fue tan diferente al del otoño y el invierno, provocando una densidad superior a la que normalmente tienen estos árboles.

Este cambio en la estructura celular de la madera afectó la forma en que las vibraciones del sonido se transmiten y permitió la creación de estos magníficos instrumentos. Al respecto, es importante añadir que, si bien las propiedades acústicas dependen del tipo de madera, las habilidades y procesos de los lauderos y de los artesanos que construyen los instrumentos son determinantes para su calidad.

Cambio climático, música y guitarras Fender

El cambio en el clima, visto como la intensificación en magnitud y frecuencia de eventos extremos (sequías, inundaciones, tormentas), y las modificaciones en temperatura y patrones de lluvia pueden impactar al mundo de la música y a la creación de instrumentos. Es decir, el clima y el manejo forestal imponen nuevos retos que podrían poner en riesgo la creación de más instrumentos y de magníficos sonidos. Tal es el caso de la tormenta violenta en 2018 que arrancó más de 14 millones de árboles en la cordillera de las Dolomitas, donde está localizado Paneveggio, el bosque de los violines (ver figura 1; Reuters Staff, 2018).

Figura 1. El bosque de Paneveggio, localizado en la provincia de Trento, Italia (Viducoli, 2012).

La investigación sobre el clima, el manejo de especies de plantas y la construcción de instrumentos musicales no es muy amplia; sin embargo, los registros que se tienen nos hacen ver la relación cercana entre estos elementos. No sólo las estaciones del año, los bosques y ríos son las fuentes de inspiración de las más grandes obras musicales de la historia, sino que tienen una relación intrínseca en la producción de los sonidos, lo que varía paralelamente al cambio de las especies y del clima.

El cambio climático también impactará al blues, jazz, rock y al heavy metal, ya que amenaza a la manufactura de las guitarras clásicas como las Fender. Las inundaciones y la extensión de plagas, relacionadas con el cambio climático, han llevado a la extinción de las guitarras que están hechas con un tipo especial de fresno (Fraxinus spp).

Este árbol se desarrolla en las tierras bajas del río Missisipi, donde existe un proceso en el que cada invierno y primavera las lluvias en el centro de Estados Unidos se combinan con el deshielo del norte del Mississippi e inundan las tierras bajas. En verano, los suelos se secan, dejando al descubierto a los anhelados fresnos. Las características de humedad y temperatura hacen que la densidad de la madera sea baja y que provoque un sonido especial en las guitarras (Runwal, 2020). En los años cincuenta, el fabricante de guitarras Leo Fender (Clarence Leonidas Fender) adoptó este tipo de fresno para sus famosas guitarras. Músicos como Bluesman Muddy Waters, Keith Richards de los Rolling Stones y Chrissie Hynde de los Pretenders han ocupado este tipo de guitarras hechas con el fresno del Mississipi.

Sin embargo, en el 2019, Fender anunció que dejaría de usar ese fresno en su líneas clásicas y más vendidas Stratocasters y Telecasters (ver figura 2) que han sufrido pocas modificaciones en décadas, reservando la madera sólo para modelos de guitarra clásicos más exclusivos de gama alta (Runwal, 2020). La carencia de fresnos provocó el fin de la producción de estos tipos de guitarras. Dicha escasez se debió a la prolongación de los períodos de inundación, lo que ponía en riesgo a las poblaciones restantes de fresno, en especial los árboles jóvenes, que pueden sobrevivir unos meses en inundaciones, pero no grandes períodos, sobre todo cuando sus estructuras foliares quedan cubiertas de agua (Munoz et al., 2018).

Figura 2. Guitarra Fender Telecaster, 1996 (ArtBrom, 2009).

Entre junio de 2018 y julio de 2019, Estados Unidos experimentó los 12 meses más lluviosos registrados, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del país. Las inundaciones en el río Mississippi son más grandes y frecuentes hoy que en cualquier otro momento de los últimos 500 años por dos razones: 1) las oscilaciones de El Niño y la Multidecadal del Atlántico, y 2) el manejo humano debido a la construcción de infraestructuras que han modificado la sedimentación del río y su flujo (Munoz et al., 2018). Estos eventos provocaron la disminución poblacional de los fresnos por la baja sobrevivencia de los árboles jóvenes bajo condiciones de inundación.

Otra amenaza para estos fresnos es la de los escarabajos barrenadores (Agrilus planipennis Fairmaire) provenientes de Asia (ver figura 3). Esta plaga fue identificada en 2002 en el estado de Michigan (Haack et al., 2002) y a partir de ahí se ha extendido a más de 35 estados en dicho país (U.S. Department of Agriculture, 2022), provocando pérdidas ecológicas y económicas enormes (DeSantis et al., 2013). La expansión de este parásito, capaz de matar millones de árboles, se ha asociado con el cambio climático y se prevé que pueda abarcar más zonas (Liang y Fei, 2014).

Figura 3. Escarabajo barrenador esmeralda del fresno (usda-aphis, 2012).

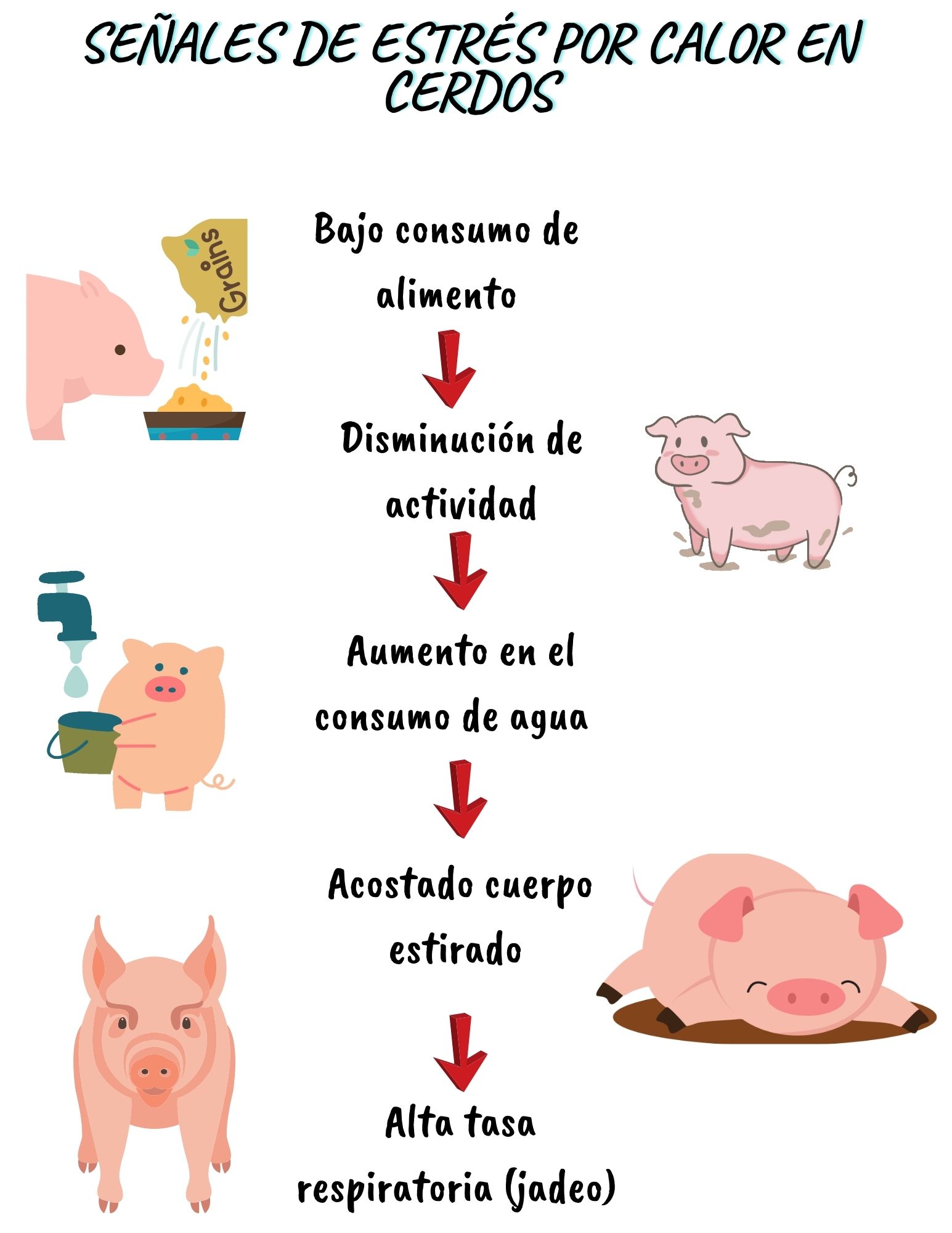

Cuidados de los instrumentos ante el clima

La influencia que tiene el clima en la música no sólo se da durante el crecimiento de los árboles. También impacta lo ya manufacturado, pues la temperatura y la humedad afectan la madera de los instrumentos, ya sean de cuerdas o algunos de aliento como las gaitas.

Las condiciones cambiantes hacen que la madera se expanda y se contraiga, creando tensión, lo que puede ser causa de daños. Por ejemplo, el frío y la falta de humedad pueden contraer la madera, lo que provoca que ésta se cuartee. Con el fin de evitar los impactos negativos hay algunas medidas que se aconsejan, como el uso de ceras o cremas para evitar grietas, el mantener la humedad entre 40 y 60%, y tener los instrumentos lejos de fuentes de calor y usar humidificadores.

Sonidos en peligro de extinción

Finalmente, podemos deducir que el clima también afecta a la ejecución musical. Tal es el caso de las percusiones o los instrumentos de aliento. Se sabe que el aire más frío es más pesado y proporciona más presión a la superficie de los tambores, causando una ligera disminución en el volumen. De manera contraria, el aire más cálido, que es más liviano, hace que rebote más el sonido, y que éste resuene con más fuerza.

Existen muchos estudios acerca de los impactos del clima y del cambio climático sobre elementos como la agricultura, la biodiversidad o las islas de calor urbanas, y se prevé que los efectos negativos se exacerben. Sin embargo, hay aspectos que, si bien no parecieran ser tan urgentes, también serán afectados, y que han sido pobremente investigados.

El clima tiene una relación estrecha con la música, la cual se verá afectada ante las nuevas condiciones. El cambio climático tendrá efectos directos o indirectos en muchas especies que se utilizan para hacer instrumentos musicales, y, aunque éstas no desaparezcan, su uso será limitado para estos fines. Esto nos llevará a perder la oportunidad de escuchar sonidos únicos y exquisitos de violines, guitarras, violas, etcétera. Pensar en sonidos en peligro de extinción tendría que fortalecer los estudios para visualizar los posibles efectos de las nuevas condiciones climáticas sobre la música.

Referencias

- Burckle, L., y Grissino-Mayer, H. D. (2003). Stradivari, violins, tree rings, and the Maunder Minimum: a hypothesis. Dendrochronologia, 21(1), 41-45. https://doi.org/10.1078/1125-7865-00033.

- Cherubini, P., Carlson, B., Talirz, W., y Wiener, M. H. (2022). Musical string instruments: Potential and limitations of tree-ring dating and provenancing to verify their authenticity. Dendrochronologia, 72, 125942. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2022.125942.

- DeSantis, R. D., Moser, W. K., Gormanson, D. D., Bartlett, M. G., y Vermunt, B. (2013). Effects of climate on emerald ash borer mortality and the potential for ash survival in North America. Agricultural and Forest Meteorology, 178-179, 120-128. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2013.04.015.

- GENIAL. (2018, 30 de octubre). Por qué los violines Stradivarius son tan caros [Video]. YouTube. https://youtu.be/zrV9s7NXd6s.

- Haack, R. A., Jendak, E., Houping, L., Marchant, K. R., Petrice, T. R., Poland, T. M., y Ye, H. (2002). The emerald ash borer: a new exotic pest in North America. Newsletter of the Michigan Entomological Society, 47(3), 1-5.

- Liang, L., y Fei, S. (2014). Divergence of the potential invasion range of emerald ash borer and its host distribution in North America under climate change. Climatic Change, 122(4), 735-746. https://doi.org/10.1007/s10584-013-1024-9.

- Mauro, B., Jarno, B., y Luigi, S. (2022). Dendrochronological analysis of the Stradivari’s harp. Dendrochronologia, 74, 125960. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2022.125960.

- Munoz, S. E., Giosan, L., Therrell, M. D., Remo, J., Shen, Z., Sullivan, R. M., Wiman, C., O’Donnell, M., y Donnelly, J. P. (2018). Climatic control of Mississippi River flood hazard amplified by river engineering. Nature, 556(7699), 95-98. https://doi.org/10.1038/nature26145.

- Reuters Staff. (2018, 3 de noviembre). Italian storms claim 17th life, and 14 million trees. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-italy-weather-idUSKCN1N80L8.

- Runwal, P. (2020, 28 de octubre). Climate Change Hits Rock and Roll as Prized Guitar Wood Shortage Looms. Scientific American. https://rb.gy/mlkfwf.

- U. S. Department of Agriculture. (2022). Emerald Ash Borer. https://rb.gy/5lom3b.

- usda-aphis. (2012, 12 de marzo). bWikimedia Commons. https://bit.ly/3l7Mf5W.

- Viducoli, (2012, 20 de agosto). [La foresta di Paneveggio] [Fotografía]. Wikimedia Commons. https://rb.gy/ky4u7v.

- Wegst, U. G. K. (2006). Wood for sound. American Journal of Botany, 93(10), 1439-1448. https://doi.org/10.3732/ajb.93.10.1439.

Agradecimientos

A Francisco Estrada Porrúa por la idea de incluir a las guitarras eléctricas en este artículo.

Recepción: 27/10/2022. Aprobación: 17/02/2023.