Vol. 24, núm. 5 septiembre-octubre 2023

Enseñar a pensar históricamente en el bachillerato en la época contemporánea

Luis Ramón Peña Maldonado CitaResumen

Durante el periodo de contingencia sanitaria debido a la pandemia de covid-19 el cuerpo docente, el estudiantado y las instituciones se vieron obligados a encontrar soluciones para continuar con las clases de manera remota. Esta situación, aunada a otras circunstancias, evidenció la necesidad de contar con herramientas intelectuales que permitan a estudiantes de nivel medio superior afrontar el presente. Teniendo lo anterior en mente se diseñó una intervención educativa con base en una serie de actividades para iniciar a los estudiantes en el desarrollo del pensamiento histórico. Se recuperaron algunos principios del Aula Invertida (ai) con el objetivo de aprovechar la expansión actual del uso de herramientas y plataformas digitales en el entorno escolar. Los resultados obtenidos fueron positivos, ya que se logró iniciar el desarrollo de una de las habilidades del pensamiento histórico: la perspectiva histórica. Sin embargo, el grado de interés por los temas de las actividades, la falta de hábitos de estudio, el nivel de expresión comunicativa y la fatiga digital del alumnado, imponen un reto mayor para alcanzar el objetivo.

Palabras clave: Perspectiva histórica, aula invertida, historia, bachillerato, covid-19.

Teaching to think historically in the High school in contemporary times

Abstract

During the health contingency period due to the covid-19 pandemic, faculty, students and institutions were forced to find solutions to continue classes remotely. This situation, together with other circumstances, evidenced the need to have intellectual tools that allow high school students to face the present. Bearing this in mind, an educational intervention was design based on a series of activities to initiate these students in the development of historical thinking. Some principles of the Flipped Classroom were recovered since it sought to take advantage of the expansion in the use of digital tools and platforms in the school environment. The results obtained were positive since it was possible to initiate the development of one of the skills of historical thinking: the historical perspective. However, the interest in the topics of the activities, the lack of study habits, the level of communicative expression and the digital fatigue of the students impose a greater challenge to achieve the objective.

Keywords: Historical perspective, flipped classroom, history, high school, covid-19.

Introducción

A partir de marzo de 2020, las instituciones educativas se vieron orilladas a tomar medidas de emergencia para continuar con sus actividades, en el marco de lo que hoy se denomina educación remota de emergencia1 (Portillo et al., 2020). Esto representó un reto a la comunidad escolar para cumplir con los objetivos académicos, y motivar a las y los educandos hacia el máximo aprovechamiento de las posibilidades que la tecnología ofrece al aprendizaje ante la situación descrita.

En este contexto es que se desarrolló la siguiente intervención educativa, cuyos resultados obtenidos se presentan y analizan, autoevaluando las posibilidades del Aula Invertida (ai) como medio para iniciar a estudiantes de bachillerato en el desarrollo del pensamiento histórico, que en términos generales, se define como una serie de habilidades que permiten al estudiantado interpretar su presente con rigor científico y crítico, con base en sus conocimientos sobre el pasado y contribuye a la toma de decisiones (unam, 2016). Sobre la intervención, se aplicó en una escuela privada incorporada a la unam y siguiendo el plan y programa de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria (enp).

Desarrollar el pensamiento histórico con AI

¿Por qué es importante pensar históricamente?, ¿para qué sirve el pensamiento histórico a estudiantes de bachillerato? Ante las interrogantes, Seixas y Morton (2013) definen el pensamiento histórico, como el proceso creativo que realizan los historiadores para interpretar las fuentes del pasado y generar narrativas históricas. A su vez, este tipo de pensamiento está compuesto por seis habilidades interrelacionadas: relevancia histórica, uso y crítica de fuentes, cambio y continuidad, causas y consecuencias, perspectiva histórica, y la dimensión ética de la historia; que se componen por varios elementos a desarrollar.

Las habilidades mencionadas son propias de los profesionales de la historia, pero es posible desarrollarlas en el nivel medio superior desde otra perspectiva, así lo señala Santisteban (2010), quien afirma que el estudiantado puede desarrollar una interpretación de la historia, que le permita comprender los sucesos del pasado con las herramientas de los profesionales de la disciplina, pero adaptadas a su nivel educativo.

Resalta el que dichas habilidades del pensamiento histórico abren la posibilidad de ser crítico con el pasado reciente e incluso con el presente, y pueden conducir a una o un joven a tomar decisiones concretas, por ejemplo aceptar o rechazar la vacuna contra el virus que causa la covid-19, analizar qué implicaciones tiene el acceso a Internet y a las redes sociales o el uso de los datos que proporcionamos como usuarios de plataformas digitales.

La adquisición de estas aptitudes es un proceso largo y complejo que implica el desarrollo de una nueva forma de pensar y analizar las situaciones, y los contextos en general. No se trata de un proceso lineal, sino de uno flexible que permite avanzar y retroceder para revisar otras habilidades así como los elementos que las conforman, dependiendo del tema, pero también de las actividades que se lleven a cabo.

El contexto particular y las inquietudes expresadas por el grupo de estudiantes, en relación con el desarrollo de las ciencias, la cultura y los problemas del presente, determinaron la elección de una sola de las habilidades para esta intervención: la perspectiva histórica.

El alumnado requiere de herramientas para enfrentarse críticamente a la gran cantidad de información descontextualizada que desvirtúa el presente, -un fenómeno conocido como la posverdad (Coughlan, 2017) y una de esas herramientas es pensar históricamente. Estas habilidades son similares a las mencionadas en el objetivo general del programa de estudios de la asignatura de Historia Universal III, donde se aplicó la intervención educativa (unam, 2016).

En la intervención se parte de la premisa de que el análisis crítico, la capacidad de síntesis y la investigación sistematizada, que son objetivos del programa de estudios, se corresponden con elementos de la habilidad de la perspectiva histórica (unam, 2016; Seixas y Morton, 2013). Esta correspondencia, combinada con los intereses del grupo determinaron el diseño de las actividades.

En nuestro trabajo la perspectiva histórica se entiende como la habilidad que permite contextualizar los fenómenos históricos en el espacio-tiempo, con los valores e ideas predominantes del momento estudiado, así como su relación con otros fenómenos históricos (Gómez, 2014), para medir esos elementos se diseñó una rúbrica que se encuentra más adelante.

Para lograr iniciar a estudiantes de bachillerato en la perspectiva histórica, se recuperan algunos principios del Aula Invertida, que requiere de la comunicación a distancia. El ai es un método que se desarrolló a finales del siglo pasado; plantea que los estudiantes se familiaricen de manera previa con los conocimientos conceptuales básicos, para que durante la clase se desarrollen actividades que consoliden lo aprendido, esto permita la adquisición de habilidades y actitudes. El método sugiere el uso de medios de comunicación: hoy eso se traduce en el uso de las herramientas y plataformas digitales (Berenguer, 2016).

La literatura especializada afirma que el ai contribuye al proceso de aprendizaje, pero requiere de una serie de características para ser eficiente: a) compromiso del estudiante para desarrollar aprendizaje activo, tomando un papel dinámico en su formación educativa y siendo responsable del aprendizaje; b) cambio en el papel del docente, que implica desplazarlo del centro del proceso educativo para tomar el rol de guía; c) retomar la taxonomía de Bloom, que permite seguir una secuencia que va aumentando complejidad al proceso, sumando los conocimientos anteriores y d) cierto dominio del docente en el uso de plataformas y herramientas digitales. Ahora bien, el ai es flexible, ya que permite hacer adaptaciones para su implementación (Martinez-Olvera, 2004).

Las características del ai mencionadas coinciden con ciertos objetivos del programa de estudios de Historia Universal III, entre ellos, promover el aprendizaje activo en el estudiantado y realizar actividades que permitan el desarrollo de habilidades (unam, 2016).

Intervención educativa para desarrollar la perspectiva histórica

La intervención educativa se aplicó en el Colegio Albert Einstein, una institución privada con sede en el Estado de México e incorporada a la unam en el nivel medio superior. El trabajo se realizó con un grupo de primer año de preparatoria, que cursó Historia Universal III y estuvo constituido por 19 estudiantes, de los cuales 14 participaron en todas las actividades.

El proceso fue desarrollado entre septiembre y octubre de 2021 durante seis sesiones de tres horas cada una (divididas en una clase de dos horas y otra de una hora), dos de las sesiones se realizaron vía remota y las otras cuatro de manera presencial, cada una correspondiente a una actividad diferente. La intervención se propuso dar a conocer al alumnado e iniciarlo en el pensamiento histórico, para ello, se requirió de una secuencia educativa, es decir, una serie de pasos que permitió el desarrollo de las habilidades, conocimientos y actitudes, en este caso para iniciar el pensamiento histórico y desarrollar la perspectiva histórica.

Los factores que influyeron en el diseño y la aplicación de la intervención son de dos tipos: los didácticos, como la adecuación a los objetivos del programa de estudios de la asignatura, el objetivo de la intervención y los intereses del grupo escolar; y los factores operativos, entre ellos las herramientas y plataformas disponibles, los tiempos administrativos y la dinámica escolar en la que se desarrolló la intervención.

Los contenidos temáticos elegidos corresponden a las dos primeras unidades del programa: la Unidad I Las Revoluciones Industriales, a la que se dedicaron cuatro sesiones y la Unidad II Movimientos Sociales que ocupa dos sesiones. La decisión del regreso mixto a clases –una semana presencial y una vía remota- implicó una última adaptación de la planeación. Las actividades que se diseñaron y aplicaron fueron seis,2 una para cada sesión.

Con base en los principios del ai, para cada actividad se seleccionó material audiovisual y bibliográfico disponible en Internet, adecuados para lograr los fines académicos y de la intervención. Las actividades contemplaron una característica común para iniciar el desarrollo de la perspectiva histórica: la contextualización de fenómenos históricos identificando valores, ideas, procesos e hitos de la época, y la relación entre diversos fenómenos históricos. Es necesario recordar que esta habilidad está interrelacionada con las otras que conforman el pensamiento histórico, por ello, al desarrollar una se hace necesario practicar las demás como complemento, un ejemplo es que se necesita analizar fuentes para poder contextualizar un fenómeno histórico.

La manera como se procedió en cada actividad fue la siguiente: se proporcionaba material a través de la plataforma de tareas con instrucciones para leer o visualizar los videos que incluían la resolución de cuestionarios, la realización de organizadores gráficos y de resúmenes. Estas tareas fueron el punto de partida para desarrollar, durante la sesión, las actividades diseñadas, que fueron evaluadas para determinar el grado de avance de cada estudiante en el desarrollo de la perspectiva histórica y así realizar una retroalimentación grupal en la siguiente sesión, donde se enfatizaron los aspectos más relevantes para el grupo y se aclararon puntos confusos.

Las estrategias didácticas que se implementaron para el desarrollo de la perspectiva histórica fueron de los siguientes tipos: tablas comparativas, cuestionarios, realización de organizadores gráficos para la información, líneas del tiempo, experimentos mentales, exposiciones grupales, análisis de artículos de prensa y de acontecimientos contemporáneos (Pimienta, 2012).

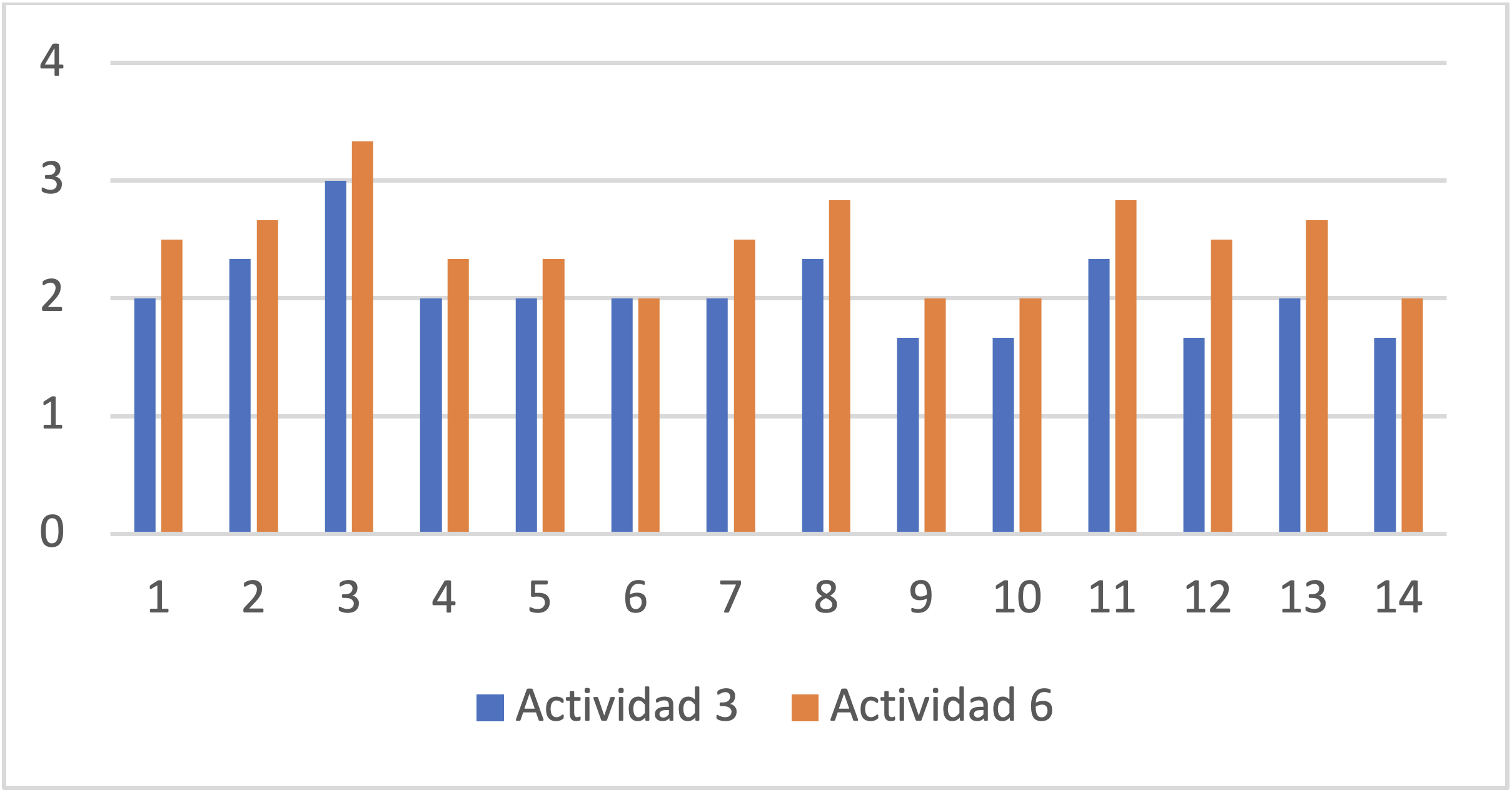

Por cuestiones de espacio, para este artículo se decidió mostrar los resultados de dos actividades que permiten comparar el desarrollo de la perspectiva histórica en dos momentos diferentes del proceso: la tercera y la sexta sesión.

En la tercera sesión se realizó un experimento mental individual que consistió en imaginar y expresar por escrito cómo sería su presente si no hubiese sucedido la Tercera Revolución Industrial. Esta actividad permitió contextualizar y relacionar los fenómenos históricos a través de la identificación de los elementos característicos de esa Revolución Industrial y el impacto que tiene en el mundo actual.

En la sexta sesión se realizó un análisis individual sobre la transcendencia de los movimientos sociales estudiados —derechos civiles, obreros, estudiantiles, feministas, globalifóbicos, ecologistas y lgbt+— y la identificación de factores que hicieron posible su desarrollo y los logros obtenidos, concretados en leyes, derechos, reconocimientos, etc. En este caso la contextualización consistió en comprender la relación entre esos fenómenos históricos al examinar las razones de su “éxito” y de sus límites en una época determinada.

Para la evaluación de las actividades, se diseñó y utilizó una rúbrica (ver tabla 1), que pudiera cubrir aspectos generales de la perspectiva histórica en el análisis de las actividades elegidas. Esta rúbrica se basa en la taxonomía de Bloom para establecer los niveles y objetivos a lograr. Los primeros dos apartados hacen referencia al grado de avance en la contextualización de fenómenos históricos y el último apartado permite evaluar la habilidad comunicativa de este avance.

| El alumno: | Nivel I (1) | Nivel II (2) | Nivel III (3) | Nivel IV (4) |

|---|---|---|---|---|

| Identifica los fenómenos históricos en su contexto. | Reconoce y recuerda fenómenos históricos que suceden en el contexto histórico particular. | Comprende la sincronía y la anacronía entre fenómenos históricos coetáneos. | Relaciona los fenómenos históricos pertinentes y los no pertinentes con un fenómeno histórico. | Infiere y establece las relaciones entre los fenómenos históricos identificados como síncronos y pertinentes. |

| Relaciona el fenómeno histórico estudiado con los eventos, procesos y estructuras históricas. | Reconoce y recuerda los fenómenos históricos que sucedieron de manera simultánea al fenómeno estudiado. | Comprende la importancia y la relevancia del fenómeno histórico estudiado y de los otros que sucedieron de manera simultánea. | Encuentra la relación entre los fenómenos históricos simultáneos y el fenómeno estudiado, siendo capaz de expresar y argumentar la relación. | Integra de manera coherente la información sobre los fenómenos históricos estudiados y es capaz de explicar sus relaciones. |

| Capacidad de expresar y argumentar la perspectiva histórica para sustentar una explicación histórica. | Nombra los elementos históricos relacionados con el fenómeno histórico estudiado. | Comprende las relaciones entre los fenómenos históricos coetáneos y el fenómeno histórico estudiado | Explica las relaciones entre el fenómeno histórico y los otros fenómenos históricos relacionados. | Estructura las relaciones según su relevancia para explicar el desarrollo de los fenómenos históricos. |

Tabla 1. Rúbrica de perspectiva histórica.

Crédito: Elaboración propia.

La revisión detallada de las 28 actividades —14 de la tercera sesión y 14 de la sexta sesión— con base en la rúbrica permitió evaluar y analizar el nivel alcanzado por cada estudiante respecto de la contextualización, la capacidad relacional de fenómenos históricos y la habilidad comunicativa (ver figura 1). Una vez que se contó con los resultados de cada actividad, se obtuvo el promedio del nivel alcanzado por cada estudiante.

Figura 1. Promedio de evaluación del grupo.

Crédito: Elaboración propia.

En la rúbrica el nivel mínimo es uno y el nivel máximo es cuatro. En términos generales, en la mayoría de los casos se logró iniciar el desarrollo de la perspectiva histórica. El promedio grupal registró una calificación de 2.04 en la tercera evaluación y 2.37 en la sexta evaluación, por lo tanto, se puede determinar que hubo un avance en el desarrollo del pensamiento histórico. No obstante, ningún estudiante alcanzó el nivel máximo.

Para ilustrar la intervención y autoevaluarla se seleccionaron dos casos particulares, uno que no evidenció avance en la habilidad y otro que muestra el mayor grado de avance respecto de sí mismo. Para hacer el análisis de los resultados, se utilizó un seudónimo respetando el género de los estudiantes. En la tercera actividad se realizó el experimento mental a nivel personal, local y global, respondiendo a cómo cambiaría su vida, a lo que se dedican sus padres y su perspectiva laboral, además de imaginar cómo sería el mundo sin los avances tecnológicos de la Tercera Revolución Industrial.

En la sexta actividad se solicitó identificar los rasgos característicos de los movimientos sociales, analizar brevemente sus objetivos y la manera en la que se alcanzaron, las circunstancias que permitieron su desarrollo y culminación, y finalmente identificar las diferencias entre los movimientos sociales de los siglos xix y xx. En las tablas 2 y 3 se muestran los ejemplos.

| Sesión 3. Experimento mental individual | Sesión 6. Análisis individual |

|---|---|

|

(Relevancia y contextualización de la Revolución Industrial) “Si no hubiese existido no tendríamos teléfonos como los que tenemos ni ningún tipo de aparato como los carros eléctricos, computadoras portátiles o energías limpias. (Trabajo de los padres o tutores) Mis padres seguirían trabajando en donde siguen porque uno trabaja en el aeropuerto y otro en comunicaciones terrestres”. |

“Los Movimientos Sociales pretenden erradicar alguna falta de respeto, problema, etc. y lo hacen por medio de marchas, rebeldías, golpes, etc. (Circunstancias de origen y desarrollo) En cualquier circunstancia ya que en cualquier lugar, momento o fecha pueden hacerse. (Diferencias entre mov. sociales del S. xix y S. xx) no sé, ya que hay diferencias e igualdades entre ellos”. |

Tabla 2. Actividades realizadas por Juan.

Crédito: Fragmentos de las actividades de Juan.

Cabe señalar que en la tabla 2 Juan no realizó las actividades previas a la sesión o no las realizó de manera satisfactoria, y tampoco mostró interés por los temas. En sus respuestas es notorio que no contextualizó los fenómenos históricos y aunque identificó los elementos, no los relacionó, incluso se percibe cierta contradicción entre el contenido del primer y el del segundo párrafo de la sesión 3. Esta deficiencia se pudo deber al desinterés y a la falta de comprensión de las actividades. En cuanto a la habilidad comunicativa, Juan se ubica en el nivel dos, es decir, su comunicación se dio de manera poco clara y sin mostrar las relaciones.

| Sesión 3. Experimento mental individual | Sesión 6. Análisis individual |

|---|---|

|

(Relevancia y contextualización de la Revolución Industrial) “En un nivel personal creo que no podría comunicarme con otras personas, tal vez no tendría derechos, sería menos sociable. (Trabajo de los padres o tutores) En lo local realmente no tengo una idea de lo que podría afectar y en lo global creo que afectaría demasiado a todo el mundo ya que no tendríamos una evolución o tal vez sería más lenta”. |

“Los movimientos sociales son varias personas juntas que tienen los mismos ideales. (Circunstancias de origen y desarrollo) Se originan normalmente por grupos de personas con las mismas ideas y bueno van desarrollándose con huelgas o protestas. (Diferencias entre mov. sociales del S. xix y S. xx) No los del S. xix llegan a ser poco más violentos que los del S. xx”. |

Tabla 3. Actividades realizadas por María.

Crédito: Fragmentos de las actividades de María.

La estudiante realizó los ejercicios previos para la tercera actividad y, aunque para la sexta actividad no realizó las tareas previas, mostró mayor interés en el tema. En la respuesta del primer ejemplo, María apenas reconoce algunos elementos del proceso histórico y los relaciona de manera vaga, con una contextualización regular, por ejemplo, no relaciona las tecnologías de la Tercera Revolución Industrial más allá de las comunicaciones.

Para la sexta actividad María identifica y relaciona elementos de los movimientos sociales y contextualiza los fenómenos históricos. Por ello, se considera que su avance en el desarrollo de la perspectiva histórica fue mayor al del resto del grupo. Aunado a esto, su habilidad comunicativa pasó de nivel dos a tres.

Algunas consideraciones finales

El desarrollo del pensamiento histórico es un proceso complejo, para iniciarlo se optó por la contextualización de fenómenos históricos, habilidad conocida como perspectiva histórica que también posibilita relacionar unos fenómenos con otros.

La intervención educativa permitió concluir que hay cuatro factores clave para lograr el objetivo, sobre los cuales no siempre el docente tiene injerencia directa: el grado de interés que el alumnado tiene en los temas de las actividades a realizar, si éstos no le son significativos, las tareas previas no serán cumplidas; el papel pasivo del estudiantado, el bajo nivel en la habilidad comunicativa y finalmente la fatiga digital, producida por el contexto de pandemia (Cóppulo Martínez y Palau Pinyana, 2021). Todos estos factores impactan en la aplicación del ai; sin embargo, el resultado de la intervención es positivo, aunque deberá modificarse para intentar subsanar los problemas identificados. El objetivo de la intervención se cumplió de manera satisfactoria, se inició el desarrollo del pensamiento histórico.

Referencias

- Berenguer, C. (2016). Acerca de la utilidad del aula invertida o flipped classroom en XIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria , 1466-1480. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/59358/1/XIV-Jornadas-Redes-ICE_108.pdf.

- Coughlan, S. (2017, 12 de enero). Qué es la “posverdad”, el concepto que puso de moda el “estilo Trump” en Estados Unidos. BBC News . Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38594515.

- Gómez, C. J. (2014). Pensamiento histórico y contenidos disciplinares en los libros de texto. Un análisis exploratorio de la edad Moderna en 2o de la ESO. Revista de la Facultad de Educación de Albacete , 29 (1), 131-158. https://doi.org/10.18239/ensayos.v29i1.498.

- Martinez-Olvera, W. E. (2004). Aula Invertida o Modelo Invertido de Aprendizaje: Origen, sustento e implicaciones en I. Esquivel-Gámez, Los Modelos Tecno-Educativos, revolucionando el aprendizaje del siglo XXI (págs. 143-160). Veracruz: DSAE-Universidad Veracruzana. https://tinyurl.com/y9fnbj3d.

- Pimienta, J. H. (2012). Estrategias de enseñanza-aprendizaje Docencia universitaria basada en competencias. Pearson Educación. https://tinyurl.com/3b8f8zu6.

- Portillo Peñuelas, S. A., Castellanos Pierra, L. I., Reynoso González, Óscar U., y Gavotto Nogales, O. I. (2020). Enseñanza remota de emergencia ante la pandemia Covid-19 en Educación Media Superior y Educación Superior. Propósitos Y Representaciones , 8 (SPE3), e589, 1-17. https://doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE3.589.

- Sams, A. (2011, 11 de noviembre). The Flipped Class: Shedding light on the confusion, critique, and hype. The Daily Riff: https://tinyurl.com/bd4va2jm.

- Santisteban Fernández, A. (2010) La formación de competencias de pensamiento histórico. Clío & Asociados (14), 34-56. En Memoria Académica. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4019/pr.4019.pdf.

- Seixas, P. y Morton, T. (2013). The Big Six Historical Thinking Concepts. Nelson College Indigenous.

- unam. (2016). Plan de Estudios Historia Universal III actualizado 2016 . unam.

Recepción: 13/06/2022. Aprobación: 27/07/2023.