Vol. 25, núm. 1 enero-febrero 2024

Bacteriófagos y producción de alimentos

Luis Daniel Moreno Figueroa, Luis Hernández Adame y Eduardo Quiroz Guzmán CitaResumen

La acuicultura enfrenta grandes retos y problemáticas, entre los que destacan la activación frecuente de enfermedades de tipo bacteriana. En ese contexto, la aparición de cepas patógenas ha causado graves pérdidas económicas debido su alta mortalidad. Una estrategia innovadora de biocontrol es el uso de bacteriófagos líticos, los cuales eliminan a las bacterias como parte de su ciclo de replicación y evitan la proliferación de éstas de manera inocua para con el organismo y el medio circundante. Recientemente se ha demostrado que el uso de biopolímeros como agentes preservadores de los fagos es una manera eficaz para incrementar su viabilidad, mejorar su estabilidad e incrementar el tiempo de residencia dentro del sistema digestivo de los organismos cultivados. En este sentido, este trabajo pretende explicar de manera clara y sencilla el papel de los fagos líticos en la producción de pescados y mariscos, así como su preservación, para usarlos como tratamiento en el control de bacterias patógenas.

Palabras clave: preservación, fagos líticos, bacteriófagos, acuicultura, biopolímeros.

Bacteriophages and food production

Abstract

Aquaculture faces great challenges and problems, among them, the frequent activation of bacterial-type diseases is one of the most important. In this context, the appearance of bacterial pathogenic strains have caused serious economic losses due to their high associated mortality. An innovative biocontrol strategy is the use of lytic bacteriophages, which eliminate bacteria as part of their replication cycle and prevent their proliferation in a harmless way to the organism and the surrounding environment. Recently, it has been shown that the use of biopolymers as agents for phages preservation is an effective way to increase their viability, improve stability and increase the residence time within the digestive system of culture organisms. In this sense, this paper aims to explain in a clear and simple way the role of bacteriophages in seafood production, as well as their preservation to use them as treatment against pathogenic bacterial diseases.

Keywords: preservation, lytic phages, bacteriophages, aquaculture, biopolymers.

Introducción

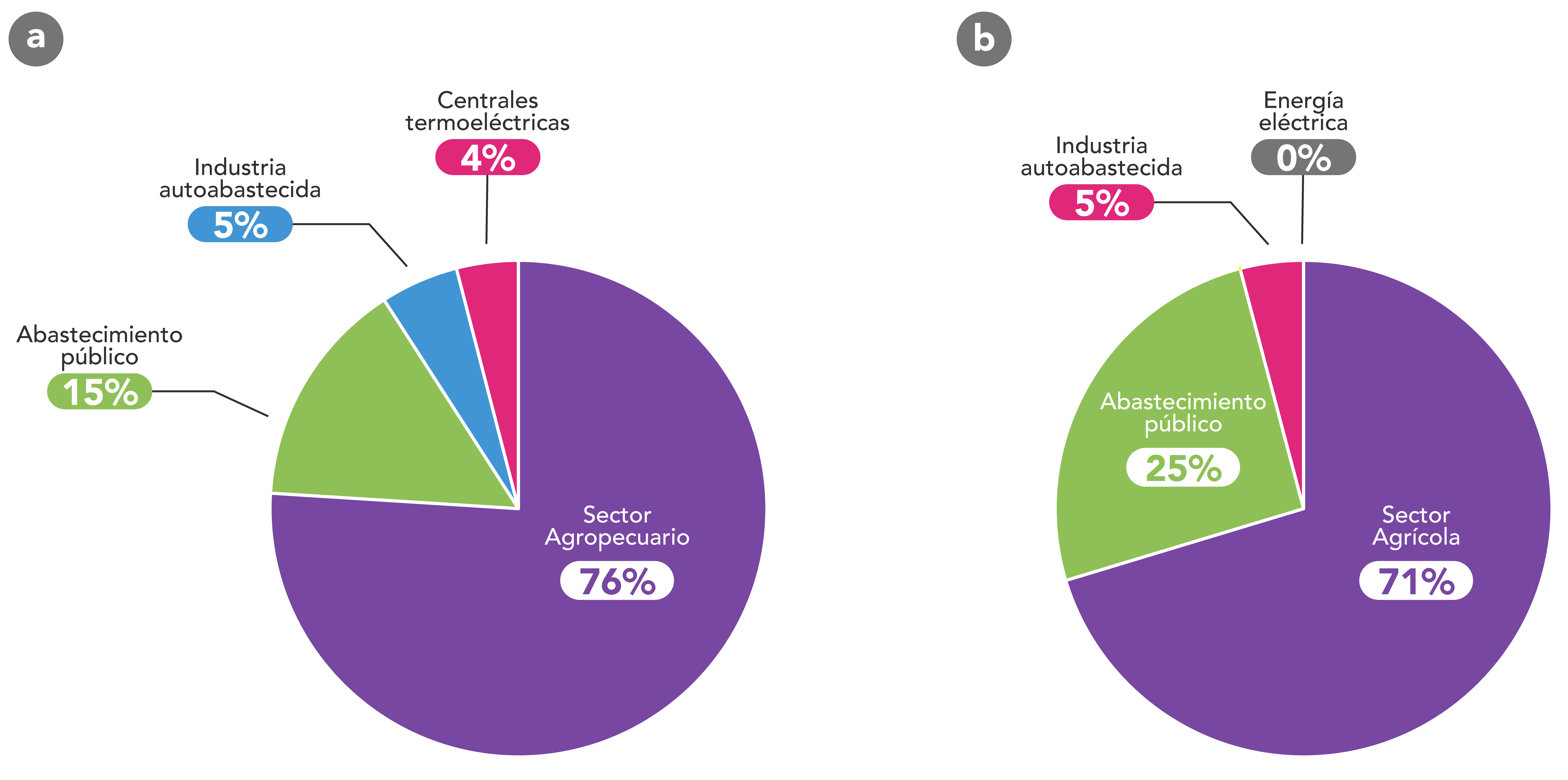

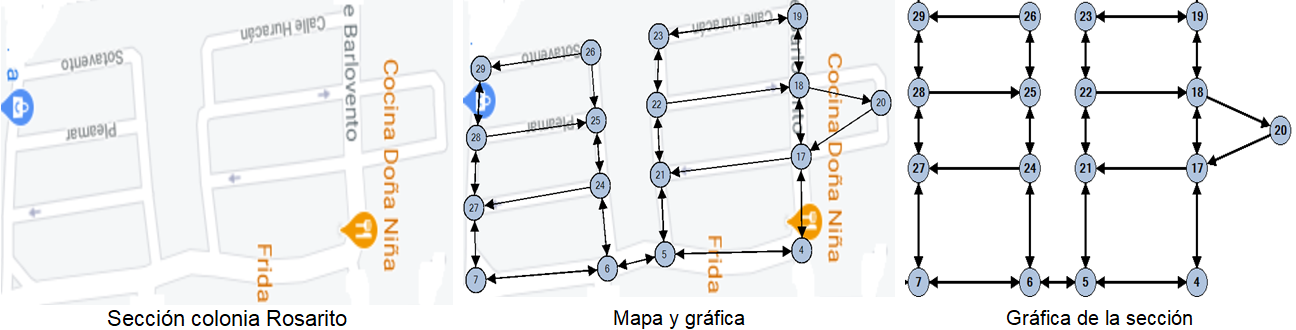

En las últimas cuatro décadas, la acuicultura ha sido la actividad agropecuaria con mayor crecimiento a nivel mundial dentro de la industria alimentaria. Su principal función es la de producir organismos acuáticos de importancia nutricional, comercial y económica, con beneficio directo en el sector local, regional o nacional. En México, esta actividad pesquera produce miles de toneladas anuales de mojarra, tilapia, trucha, bagre, ostión, camarón, entre otras especies.

En los últimos años, esta producción se ha visto afectada por una serie de problemas relacionados con la aparición frecuente de enfermedades con alta mortalidad, que son inducidas por bacterias, virus y hongos patógenos. Lo anterior ha reducido considerablemente la producción de alimento de alto valor nutricional y proteico, además de poner en riesgo la continuidad de esta actividad, provocando pérdidas económicas significativas al sector agropecuario.

Para enfrentar dicho reto, se han abordado estrategias como el uso de crías certificadas libres de enfermedades, implementación de buenas prácticas, utilización de medicamentos controlados, entre otros. Sin embargo, la falta de eficacia en estos métodos de control obliga al estudio y desarrollo de nuevas prácticas biotecnológicas que permitan reducir el riesgo asociado a la aparición de enfermedades en las granjas acuícolas a nivel mundial (Moreno-Figueroa et al., 2019).

Bacteriófagos al rescate

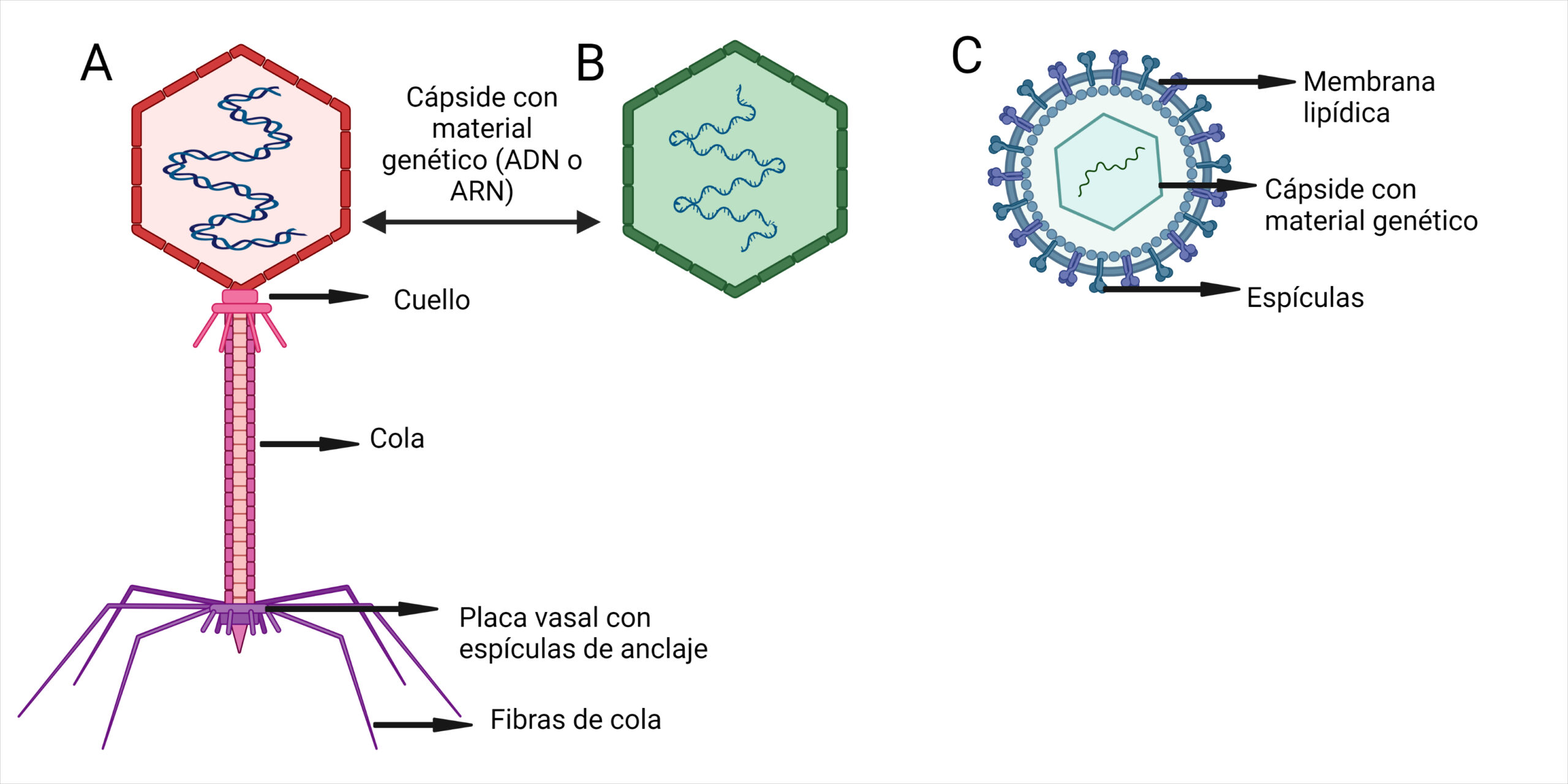

Un ejemplo de esta tendencia en biotecnología acuícola es el uso de bacteriófagos como agentes terapéuticos para prevenir y/o combatir enfermedades de origen bacteriano (ej. Vibriosis). Los bacteriófagos o comúnmente llamados fagos son virus formados por un ácido nucleico (adn o arn) envueltos en un saco protector denominado cápside (ver figura 1). Los fagos son capaces de eliminar bacterias patógenas de manera natural como parte de su ciclo de replicación, es decir, utilizan bacterias específicas1 como hospederas para reproducirse y finalmente eliminarlas por medio de una lisis (rompimiento celular) (Principi et al., 2019). Esta selectividad tan específica por un tipo de bacteria es de suma importancia, ya que asegura que los fagos se multipliquen de manera inofensiva en el organismo de cultivo, sin peligro para el medio ambiente y los seres humanos, asegurando la inocuidad del producto alimenticio para su consumo (Jorquera et al., 2015). Por su alta efectividad y nulo efecto secundario, los fagos han sido propuestos como una alternativa viable para reducir el uso medicamentos de uso veterinario y mejorar la calidad y cantidad de los alimentos producidos en el sector acuícola.

Figura 1. Representación gráfica de diferentes virus. A) Bacteriófago de adn. B) bacteriófago de arn. C) Virus genérico. Crédito: elaboración propia.

A la purificación y uso de fagos con fines terapéuticos se le llama fagoterapia. Dentro de la acuicultura, ha mostrado muy buenos resultados ante las principales infecciones provocadas por bacterias pertenecientes a los géneros Vibrio, Pseudomonas, Aeromonas y Streptococcus, lo que aumenta la supervivencia de los organismos hasta en un 100% cuando son infectados con estas bacterias. Estos datos resultan ser muy prometedores, pues la fagoterapia puede ser utilizada como una alternativa viable para reducir el uso excesivo de antibióticos, y, con esto, mantener la inocuidad de los alimentos y reducir la probabilidad de propiciar la proliferación de nuevas cepas bacterianas altamente resistentes, producidas por el uso excesivo de medicamentos.

Se han estudiado diferentes vías de administración de la fagoterapia, para controlar las dosis terapéuticas en peces y crustáceos. De entre las rutas más utilizadas, se encuentran la vía intraperitoneal (inyección muscular) y la vía oral. Se ha observado que la vía intraperitoneal es muy efectiva, pero poco práctica, debido a que es necesario inyectar a cada individuo. Así, cuando hablamos de que en un estanque promedio podemos encontrar hasta cientos de miles de organismos, la aplicación del fago se vuelve inviable con esta práctica. La manera más sencilla y rentable para la administración de fagos es la vía oral, a través de los alimentos. No obstante, esta ruta también presenta retos, debido a que los fagos son sometidos a un intenso estrés, lo que induce la disminución de su viabilidad2. Este estrés es ocasionado por la solubilización del alimento en el agua a diferentes pHs, exposición a temperaturas elevadas durante la extrusión (preparación del alimento), exposición a ácidos gástricos propios del sistema digestivo, o simplemente por efecto de la poca vida de anaquel que presentan los fagos sin la adición de algún preservador o de haber sido sometido a algún proceso para dicho fin.

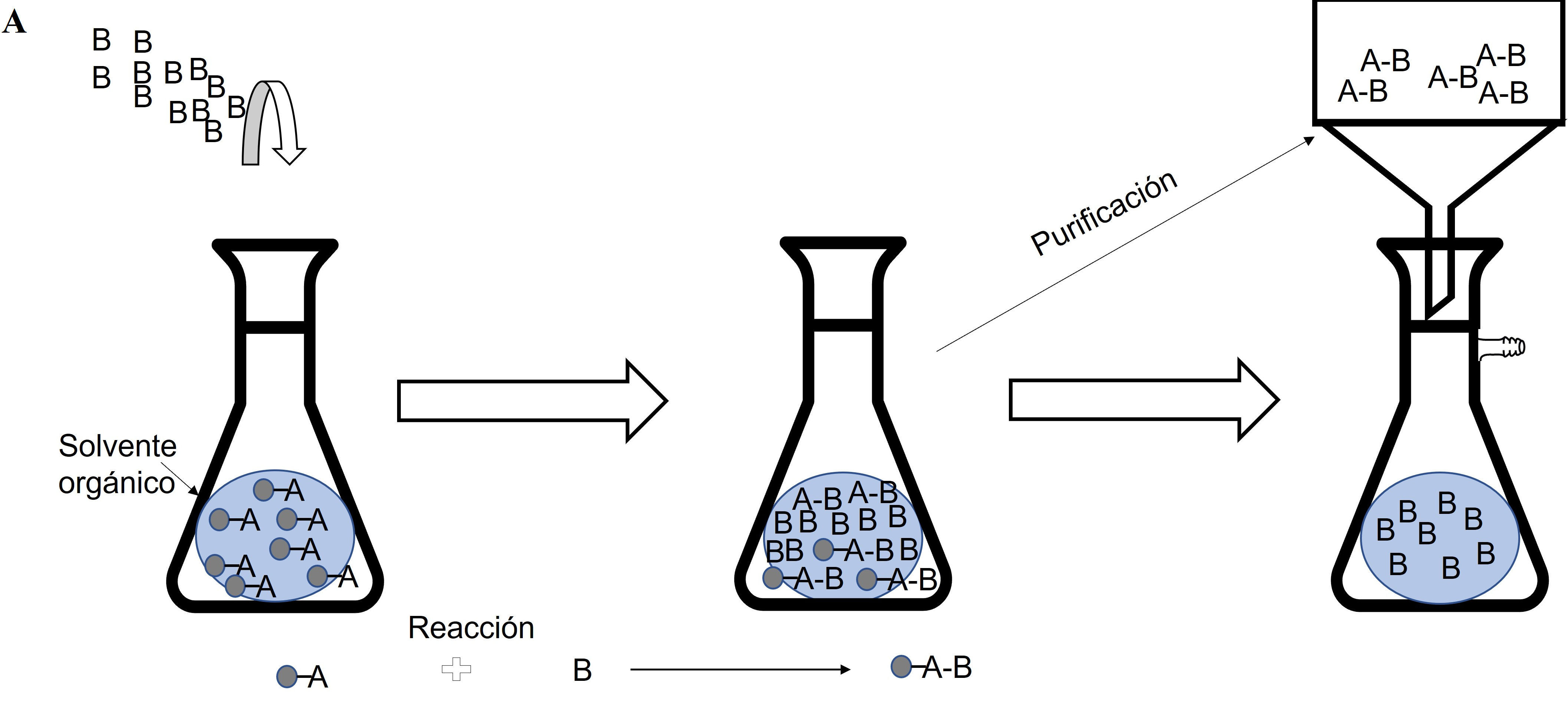

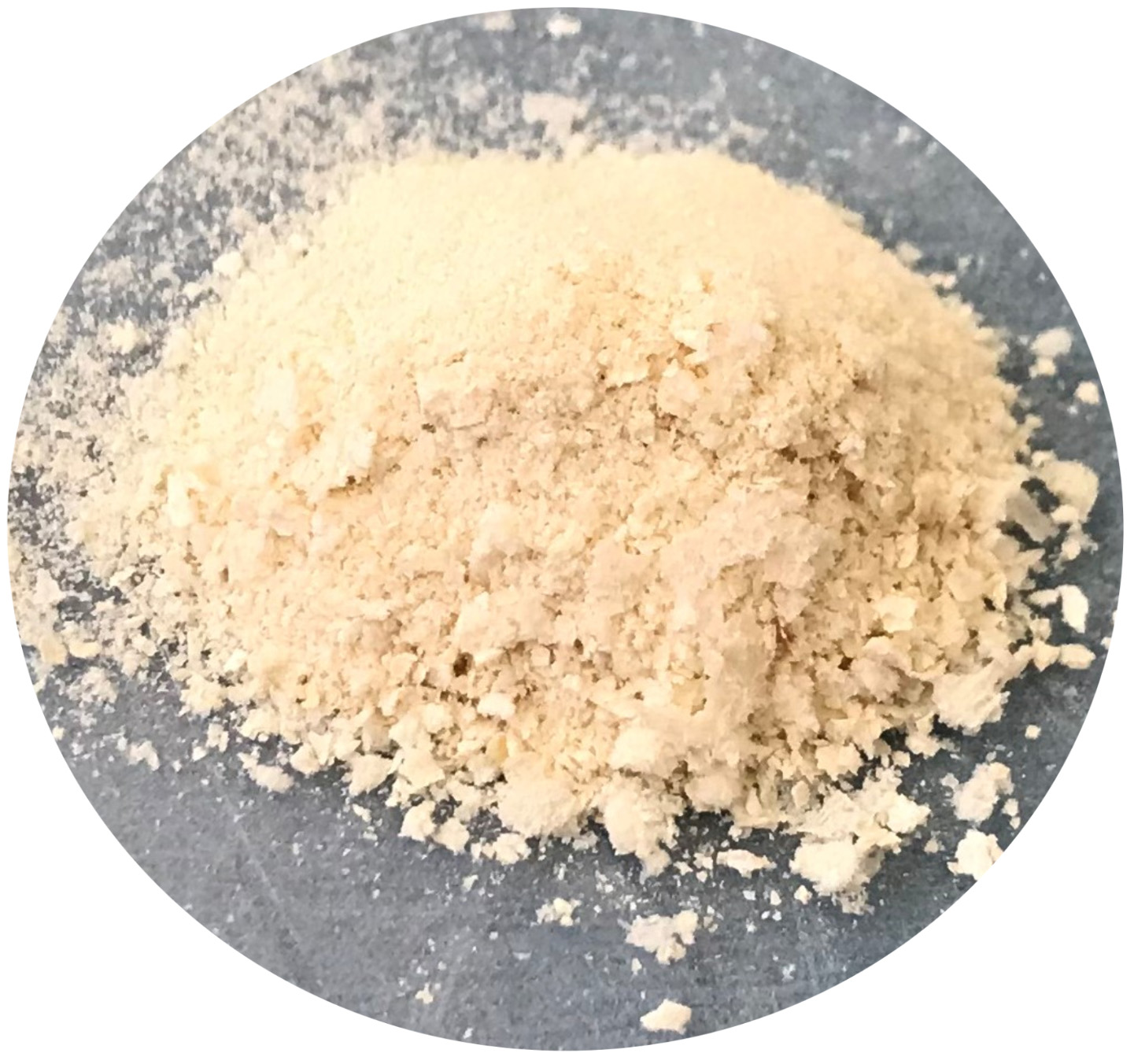

En cibnor, dentro del grupo de Nanotecnología y Biocontrol Microbiano, se están desarrollando técnicas para incrementar la viabilidad y vida de anaquel de los bacteriófagos. Una de estas técnicas involucra un método de liofilización3 (secado en frío), utilizando sistemas poliméricos biocompatibles y biodegradables como agentes aditivos protectores. Esta técnica es muy prometedora, ya que es capaz de incrementar la vida de anaquel de bacteriófagos de importancia en salud, tanto humana como animal, hasta por lo menos dos meses (Moreno-Figueroa y Cab-Sulub, 2023). Este proceso consta principalmente de dos etapas. En la primera, la biomolécula de interés es congelada junto con algún aditivo protector, mientras que, en la segunda, mediante el uso de un liofilizador, la muestra es sometida a alto vacío y el agua (congelada) es removida por sublimación sin pasar por estado líquido, quedando únicamente la muestra de interés y el aditivo protector en una matriz compacta seca (Manohat y Ramesh, 2019, ver figura 2).

Figura 2. Fotografía de una matriz biopolimérica de bacteriófagos liofilizada. Crédito: elaboración propia.

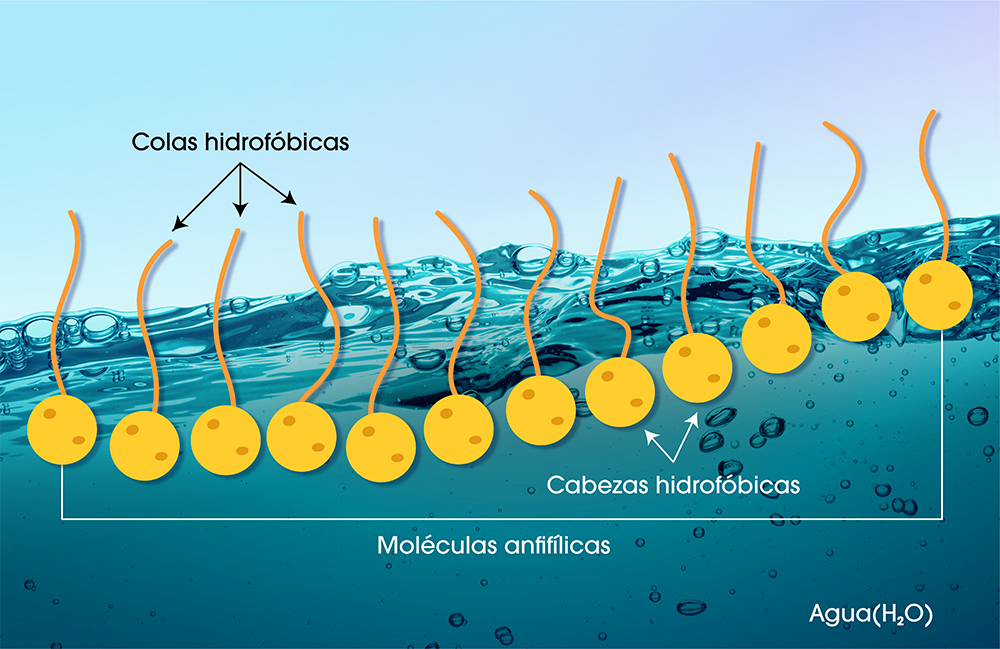

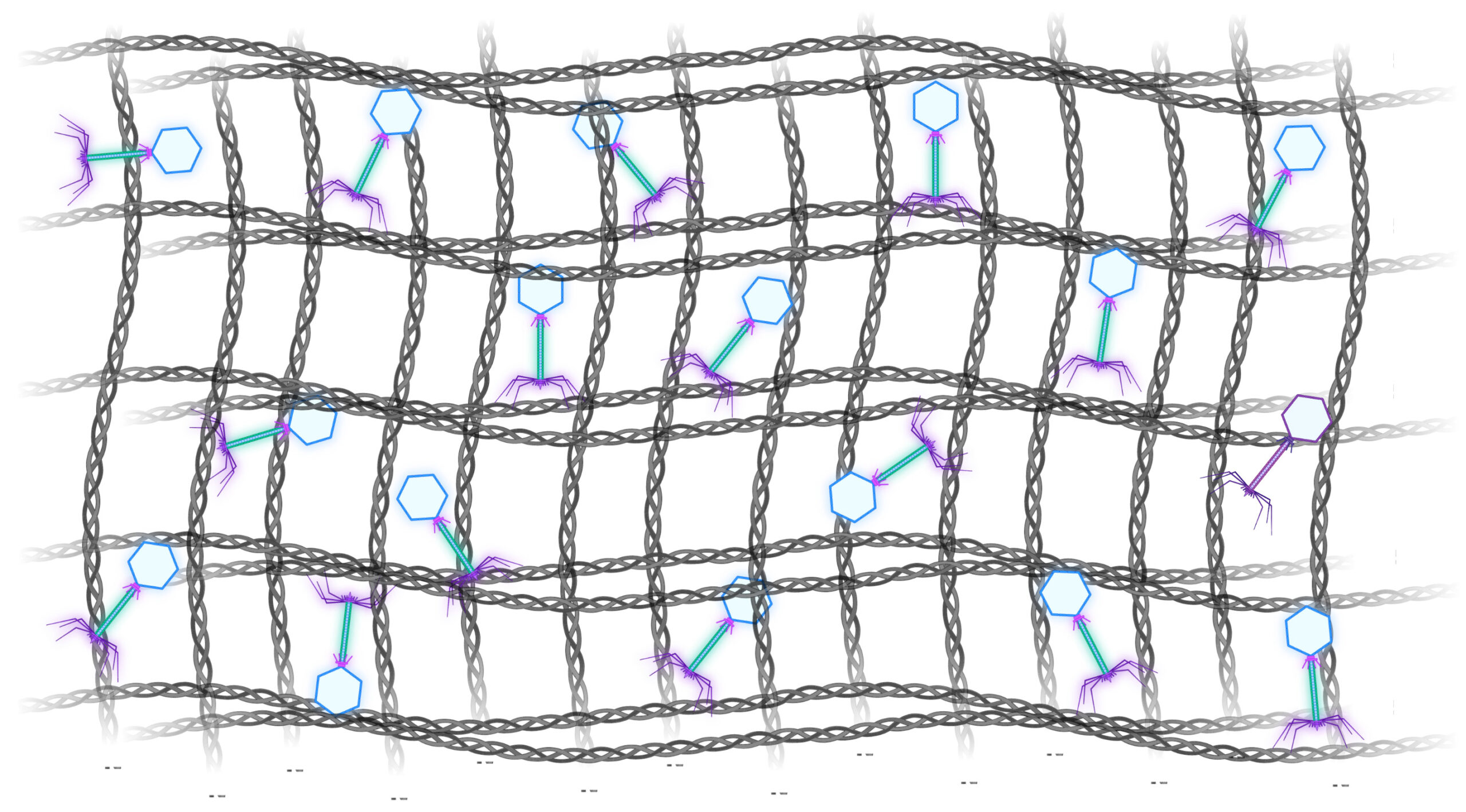

El principal objetivo de añadir aditivos protectores es el de crear una capa alrededor de los fagos para no dejarlos expuestos al medio externo y, con ello, incrementar su viabilidad. Los aditivos protectores más utilizados incluyen biopolímeros como la gelatina, alginato y azúcares, como la lactosa y trehalosa, los cuales comparten características únicas que incluyen biocompatibilidad, biodegradabilidad, nula toxicidad y alta estabilidad estructural, que permiten transportar a los fagos en diferentes fluidos biológicos con mínimo deterioro (Rosner y Clark, 2021). Un esquema representativo de la matriz biopolimérica de fagos se muestra en la figura 3.

Figura 3. Esquema de una matriz biopolimérica con bacteriófagos. Crédito: elaboración propia.

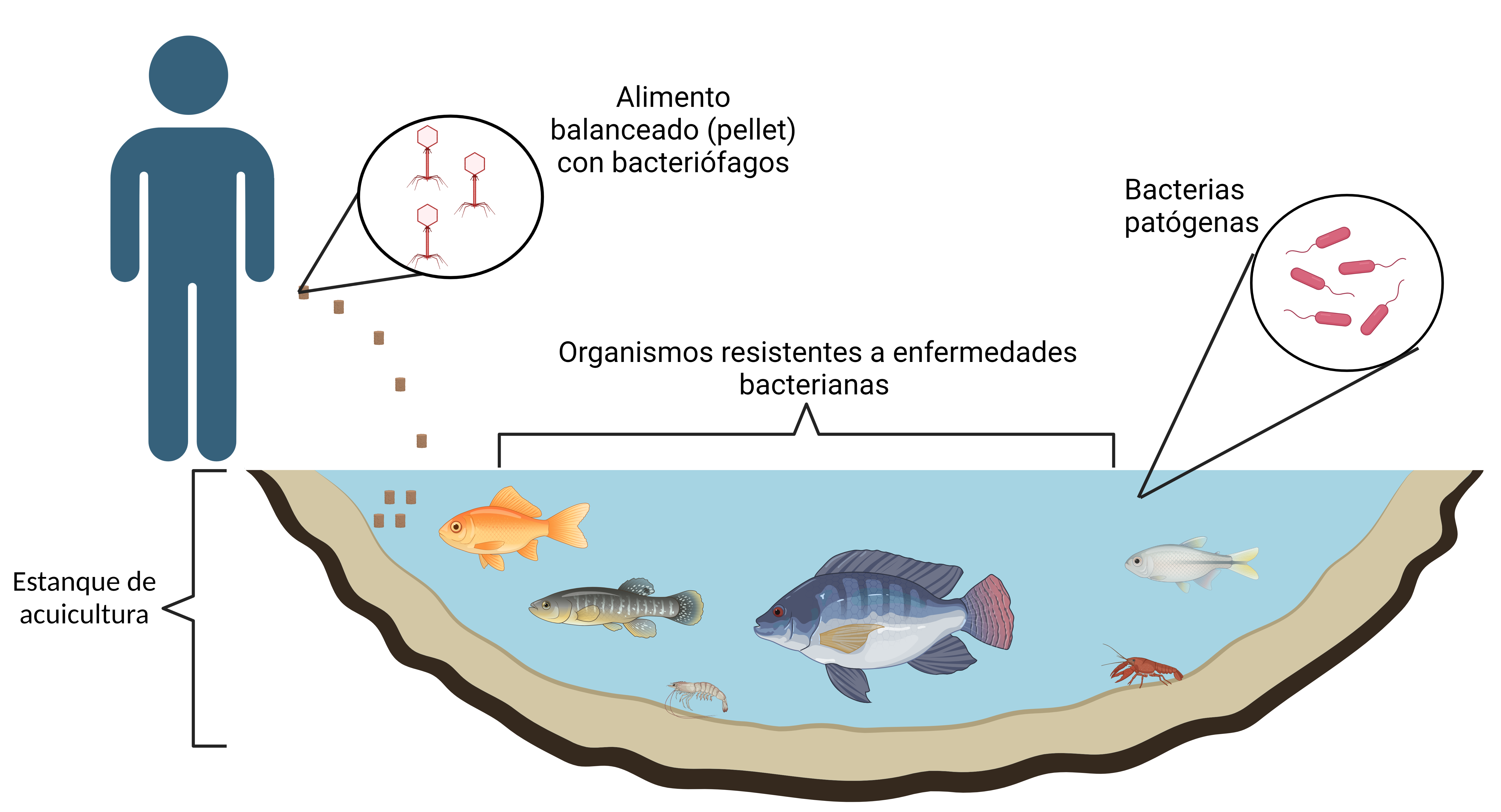

Una vez liofilizado el caldo de bacteriófagos junto con un aditivo protector, el sistema está listo para poder ser incorporado al alimento de manera práctica y efectiva. De esta manera se asegura que una mayor concentración de fagos podrá llegar íntegro al interior de los organismos de cultivo, lo que aumenta su efectividad ante una posible infección bacteriana (ver figura 4).

Figura 4. Esquema de un estanque de cultivo con organismos alimentados con bacteriófagos, resistentes a bacterias patógenas. Crédito: elaboración propia.

Conclusiones

Una de las ventajas más importantes de la preservación por medio de la liofilización usando agentes protectores es que la concentración inicial de fagos puede mantenerse estable aún si se conservan a temperatura ambiente. Esto podría ser de gran ayuda en aquellas granjas o sitios de producción donde el acceso a la electricidad o cadenas de frío es un impedimento.

Además, la biotecnología descrita en el presente artículo puede ser empleada no sólo para preservar fagos de importancia acuícola, sino también para otros microorganismos benéficos como bacterias y levaduras probióticas, hongos entomopatógenos (que infectan insectos perjudiciales a cultivos agrícolas) o incluso otros fagos de importancia agropecuaria y humana. Por lo tanto, seguir investigando ésta y otras técnicas de preservación podrá contribuir de manera significativa en la disminución de la pérdida de productos agropecuarios por efectos sanitarios (enfermedades ligadas a la producción) y garantizar la soberanía alimentaria de una localidad, región o país.

Referencias

- Jorquera, D., Galarce, N., y Borie, C. (2015). El desafío de controlar las enfermedades transmitidas por alimentos: bacteriófagos como una nueva herramienta biotecnológica. Revista Chilena de Infectología, 32(6), 678-688. http://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182015000700010.

- Manohat, P., y Ramesh, N. (2019). Improved lyophilization conditions for long-term storage of bacteriophages. Scientific reports, 9,15242. https://www.nature.com/articles/s41598-019-51742-4.

- Moreno, L. D., y Cab, L. (2023). Bacteriófagos como biocontrol de enfermedades bacterianas en mamíferos. Therya ixmana, 2(2):47-48. https://doi.org/10.12933/therya_ixmana-23-316.

- Moreno, L. D., Villarreal, H., Naranjo, J., Vargas, M., Mercier, L., Casillas, R., y Hernández, A. (2019). Bioeconomic modelling of the intensive production of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) in a photo-heterotropic hypersaline system, with minimal seawater replacement. Reviews in Aquaculture, 11(3), 685-696. https://doi.org/10.1111/raq.12252.

- Principi, N., Silvestri, E., y Esposito S. (2019). Advantages and limitations of bacteriophages for the treatment of bacterial infections. Frontiers in pharmacology, 10, 513. https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00513.

- Rosner, D., y Clark, J. (2021). Formulations for bacteriophage therapy and the potential uses of immobilization. Pharmaceuticals, 14(4), 359. https://doi.org/10.3390/ph14040359.

Recepción: 27/03/2022. Aceptación: 01/11/2023