Vol. 25, núm. 1 enero-febrero 2024

Explorando México a través de la lente de Úrsula Bernath: un vistazo a la identidad moderna

Fabiola Avalos Tovar CitaResumen

En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, Úrsula Bernath llegó a México como viuda con tres hijos, escapando de la devastación en Alemania. Su arribo coincidió con un extenso proyecto gubernamental para definir la identidad mexicana y modernizar el país, desde la Revolución Mexicana hasta la etapa de modernización. Úrsula, dedicada a la fotografía documental, capturó personajes, paisajes urbanos, diseño arquitectónico, productos y comunidades indígenas. Este texto busca identificar las contribuciones de Úrsula Bernath, extranjera, en la formación de la identidad mexicana moderna a través de su fotografía. Se examina su biografía y obra, reflexionando sobre el fenómeno histórico y artístico de construir una identidad mexicana moderna desde la perspectiva extranjera.

Palabras clave: Úrsula Bernath, fotografía documental, identidad mexicana, modernización en México, contribuciones fotográficas extranjeras.

Exploring Mexico through the Lens of Úrsula Bernath: A Glimpse into Modern Identity

Abstract

In 1946, following World War II, Úrsula Bernath arrived in Mexico as a widow with three children, seeking refuge from the devastation in Germany. Her arrival coincided with an extensive government project aimed at defining Mexican identity and modernizing the country, spanning from the Mexican Revolution to the modernization era. Dedicated to documentary photography, Úrsula captured characters, urban landscapes, architectural design, products, and indigenous communities. This text aims to identify the contributions of Úrsula Bernath, a foreigner, in shaping modern Mexican identity through her photography. Her biography and body of work are examined, reflecting on the historical and artistic phenomenon of constructing a modern Mexican identity from a foreign perspective.

Keywords: Úrsula Bernath, documentary photography, Mexican identity, modernization in Mexico, foreign photographic contributions.

Introducción

La fotografía se presenta como una herramienta para capturar nuestro entorno, y a través de la difusión de estos registros en el tiempo, estas imágenes logran arraigarse en la memoria colectiva, convirtiéndose en “piezas clave de la identidad” (Bellido, 2002, p. 113). En México, la fotografía hizo su entrada en el año 1840 (Bellido, 2002, p. 114) y desde entonces se ha consolidado como una herramienta importante para documentar la vida cotidiana y la historia del país. A lo largo del siglo XX, diversas fotógrafas, algunas de ellas extranjeras, inmortalizaron eventos, paisajes, personas y costumbres, plasmando en sus imágenes características consideradas propias de lo mexicano.

Estas artistas, a través de sus obras, han contribuido a la construcción de un imaginario en torno a la identidad mexicana. Trabajos de mujeres fotógrafas como Tina Modotti (1896-1942), Lola Álvarez Bravo (1903-1993), Kati Horna (1912-2000), Mariana Yampolsky (1925-2002), Graciela Iturbide (1942-) y Flor Garduño (1957-) han sido difundidos y explorados tanto como obras artísticas como documentos históricos que reflejan la identidad de un país moderno en desarrollo. Hacia la segunda mitad del siglo xx, Úrsula Bernath (1915-2011), una fotógrafa alemana relativamente desconocida cuyo trabajo no ha sido explorado de manera igualitaria que el de sus colegas, llegó a México para retratar el país en un momento histórico de suma importancia en la configuración de la identidad mexicana: la modernización.1 Úrsula capturó su entorno, plasmando en sus imágenes los contrastes de la realidad mexicana, entre la modernización con personajes y proyectos clave y, por otro lado, las comunidades indígenas y sus expresiones culturales.

Este trabajo contribuye al interés continuo de ampliar el análisis de las obras que han influido en la construcción de un imaginario sobre la identidad moderna en México, así como al debate sobre la contribución de esta índole a través de la lente de una artista extranjera. El análisis y estudio de las fotógrafas y sus obras en México en esta época se han centrado principalmente en unas pocas mujeres, por lo que la obra artística de Úrsula Bernath ofrece una perspectiva adicional a explorar que contribuye a este interés. Sin embargo, no se aborda la habilidad técnica de la fotógrafa ni su contribución a la fotografía como campo disciplinario en este artículo; dicho análisis deberá abordarse en investigaciones futuras.

Comenzando con una breve reseña de la vida de Úrsula Bernath y su llegada a la Ciudad de México, el artículo continúa con una descripción de las temáticas presentes en las fotografías de la artista, para finalmente reflexionar sobre su contribución al imaginario de la identidad del México moderno.

Una fotógrafa de la modernidad

Úrsula Agnes Nina Bernath Duemmler nació el 26 de diciembre de 1915 en Leipzig, Alemania. Aunque su biografía es escasa, se sabe que provenía de una familia judía y experimentó las adversidades de la Alemania del Tercer Reich. Su esposo, un soldado, falleció en combate, dejándola con tres hijos pequeños. Tras su muerte, Úrsula encontró empleo en un estudio fotográfico que describiría como “muy bueno” (Carrillo, 2000, p. 48). Sin embargo, esta estabilidad fue efímera, ya que un bombardeo destruyó el estudio después de solo ocho o doce días, dejándola sin trabajo. En 1946, viuda y con sus tres hijos, Úrsula emigró a México, un país desconocido para ella, pero que sus padres habían elegido años antes como destino. En una entrevista con el periodista Iván Carrillo en 2000, Úrsula relató sus primeras impresiones al llegar a la Ciudad de México:

Carrillo aclara que lo que ella percibió no era una ciudad en ruinas, sino obras en construcción (Carrillo, 2000, p. 49). Úrsula llegaba a un país que experimentaba el auge de la posguerra y que se embarcaba en un plan modernizador.

En esta época, la Ciudad de México fue testigo y epicentro de una serie de acciones políticas, económicas y sociales destinadas a modernizar el país. Úrsula, proveniente de una ciudad destruida, se encontró con otra en pleno crecimiento poblacional2 y en proceso de construir una nueva identidad moderna. ¿Cómo contrastaba este contexto con el bagaje cultural de Úrsula en Alemania? Es pertinente reflexionar sobre las experiencias de Úrsula durante su crecimiento en Alemania y, por ende, el contexto que dejaba atrás al migrar a México. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania buscó su reconstrucción, traduciéndose en grandes edificaciones e industrialización en diferentes partes del país. En la década de 1920, considerada “dorada”, se construyeron teatros, aeropuertos y la primera autopista del mundo, la AVUS Automobil-Verkehrs- und Übungsstrecke.

Culturalmente, Berlín se consolidó como una metrópoli donde se congregaron los artistas más importantes de la época y donde floreció una vida rica en espectáculos y entretenimiento. En 1919 se fundó la Bauhaus, la escuela de diseño, artesanía y arte, que cerró sus puertas en 1933 debido a la presión política del Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista. Con la llegada del partido Nazi al poder, se revirtieron los esfuerzos modernizadores y la vanguardia artística de los años veinte. ¿Cómo habría influido en Úrsula y en su obra el contraste entre el contexto alemán y el mexicano, es decir, la destrucción de la modernidad en su país natal para luego llegar a otro que estaba en plena construcción?

Al llegar a la Ciudad de México, Úrsula podría finalmente ejercer como fotógrafa, una vocación que había anhelado durante toda su vida. Mientras que en Alemania necesitaba un registro y aprobar un curso para ejercer, en México no se requería ninguno de estos requisitos. Al elegir los temas que capturaría con su lente, surge la pregunta de si le atraían las diferencias entre ambos países y sus contextos (costumbres, comunidades indígenas, tradiciones) o más bien las posibles similitudes (industrialización, modernización). En México, un país en busca de una identidad moderna, Úrsula se convertiría en una fotógrafa de la modernidad. A continuación, revisaremos las temáticas que giraron en torno a sus fotografías.

Representaciones para la posteridad

La fotografía en México, al igual que el país mismo, experimentó cambios significativos en las temáticas durante la segunda mitad del siglo xx. Se dejaron atrás los retratos artificiales de la élite con fondos preparados, y las cámaras se dirigieron hacia los sucesos de la vida cotidiana y cultural del país, así como hacia los grupos marginados. Además, se adoptó una nueva perspectiva al retratar a las comunidades indígenas, abandonando la idealización y adoptando “una mirada más crítica” (Ancira, 2022, p.64).

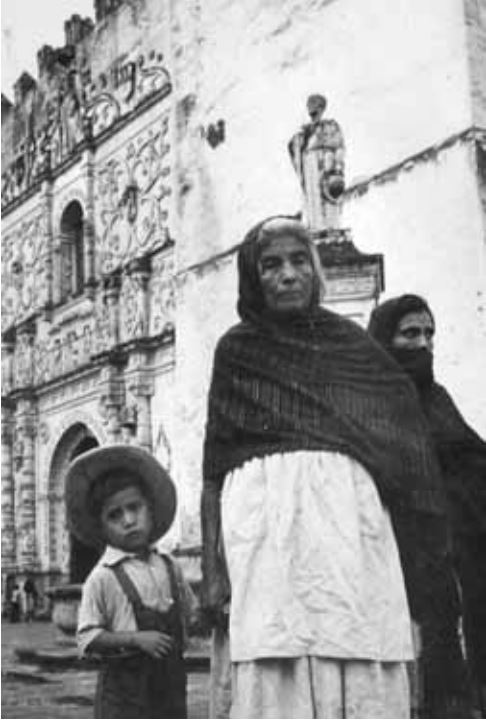

Imagen 1. Campesinas de Yuriria, ca. 1955 (Bellido, 2002).

Una vez establecida en México, Úrsula inauguró un estudio fotográfico con la ayuda de su padre, ubicado cerca de La Lagunilla. En una entrevista con el periodista Iván Carrillo en 2000, le preguntaron a Úrsula qué consideraba una buena foto, y ella respondió citando dos de sus propias imágenes. La primera, un retrato del arquitecto y escultor Mathias Goeritz (1915-1990), que según ella “dice “todo lo que era Mathias pues está rodeado de su obra” (Carrillo, 2000, p.52). El segundo ejemplo es un retrato de una niña que le parece bueno porque “esta niña representa toda la pobreza del Mezquital” (Carrillo, 2000, p.52). Concluye afirmando que le gustan las fotos que dicen lo que ella quiere expresar, es decir, “una foto que te dice algo” (Carrillo, 2000, p.52).

Es relevante destacar dos aspectos en estas afirmaciones para los objetivos de este artículo. En primer lugar, hay una noción absoluta de representación, donde Úrsula sugiere que la imagen capturada puede abarcar la esencia completa de una persona o fenómeno. En segundo lugar, la importancia de la comunicación que la fotografía debe transmitir: “que diga algo”. Por lo tanto, se podría concluir que, para Úrsula Bernath, una buena fotografía es aquella que comunica la esencia absoluta de una persona o fenómeno.

¿Qué esencia quería comunicar Úrsula acerca de su entorno o del contexto en el que se encontraba cuando tomaba la decisión de oprimir el obturador de su cámara?

La obra de Úrsula abarca diversas temáticas que reflejan su entorno y el contexto en el que se encontraba al decidir pulsar el obturador de su cámara. Su trabajo incluye retratos de indígenas, la vida artística y cultural de la época, escenas cotidianas en las calles de las ciudades y en la vida rural, costumbres y tradiciones, retratos de amigos intelectuales, así como proyectos arquitectónicos e industriales.

La faceta indigenista es la más asociada a su trabajo, especialmente en retratos y escenas cotidianas en las calles que sugieren una fotografía más espontánea. En estas imágenes, los sujetos no parecen completamente conscientes de la presencia de la fotógrafa, las miradas no se encuentran con la lente, y se evitan poses y gestos artificiales. Estas fotografías ofrecen una contextualización de la vida cotidiana cultural, comercial y religiosa de la época.

La obra fotográfica de Úrsula aborda diferentes aspectos del contexto mexicano de la segunda mitad del siglo xx. En el ámbito artístico, documentó obras de teatro en la Ciudad de México y retrató a intelectuales como Luis Barragán (1902-1988),3 Mathias Goeritz (1915-1990), Seki Sano (1905-1966), Héctor Azar (1930-2000) y Manuel Felguérez (1928-2020) (Flores, 2011, p.6). Estas fotografías ofrecen una visión de los espacios de trabajo y la vida cotidiana de estas personas.

Otro aspecto relevante en su obra son las fotografías que realizó para ilustrar artículos de revistas. Se desconoce cómo era el proceso de trabajo entre la fotógrafa y quien redactaba los artículos; lo cierto es que estas imágenes ilustraron elementos o procesos artesanales propios de la cultura mexicana. Un ejemplo de ello fue la elaboración de pulque en el artículo “Breve léxico del maguey” (Hinke, 1997). Su hija, Anette Schzulte, comentó al respecto: “Mi madre nunca le dio importancia a sus fotografías; siempre trabajó haciendo talacha, ilustrando con fotografías, como lo hizo en la revista Expansión. En el espíritu Bauhaus, se consideraba una artesana de la fotografía, contando mucho de la vida” (Flores, 2011, p.6).

En el registro visual de procesos artesanales, Úrsula documentó objetos de distintos contextos, como las castañas (barriles para la producción del pulque),4 así como objetos de procesos industriales como el mobiliario moderno de la diseñadora cubano-mexicana Clara Porset (1895-1981) propuesto para el multifamiliar Centro Urbano Presidente Alemán en 1949. Sus fotografías retratan contextos rurales y urbanos; a través de sus imágenes, se puede conocer cómo lucía el campo mexicano y, de la misma forma, la ciudad con grandes obras urbanas. En estos documentos, se presenta la diferencia de materiales en los contextos; mientras que, en las imágenes de procesos artesanales, vislumbramos pisos empedrados, en el caso del mobiliario moderno conocemos algunos acabados del primer multifamiliar moderno de México.

Imagen 2. Mobiliario diseñado para el Multifamiliar Centro Urbano Presidente Alemán, 1949.

Crédito: Archivo Clara Porset, Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura, UNAM.

En la faceta de fotografiar productos industriales, como es el caso del mobiliario mencionado, estas imágenes se perciben con un estilo propio de catálogo, que se presume pudo haber sido requerido por la diseñadora de los muebles para documentar su proyecto. En este tenor, resulta oportuno reflexionar acerca de las intenciones de dichas imágenes, ya que Úrsula también fotografió proyectos industriales y arquitectónicos que estaban cambiando el paisaje y las formas de habitar de la ciudad. Probablemente estas fotografías respondieron también a encargos para ilustrar, ya sea con fines propagandísticos o de documentación para los diseñadores de estos proyectos, en busca de alcanzar esta nueva identidad moderna que se quería en la Ciudad de México.1

Por último, cabe mencionar que la obra de Úrsula Bernath es muy extensa. Actualmente, se pueden encontrar dos libros con un compendio principal de fotografías de su autoría titulados: “Tú eres mi hermano: una historia de esperanza infantil por el Padre Wasson” (1975) y “Mexico: la tierra, el arte y la gente” (1967) en coautoría con Richard Grossmann. Sin embargo, a su muerte en el año 2011, quedaron un sinfín de negativos sin clasificar, tarea que el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (muac) ha comenzado a partir del año 2020.

Reflexiones finales

Aunque las obras de varios fotógrafos han caracterizado y contribuido a la configuración del imaginario del México moderno en el siglo xx, el estudio de la obra de fotógrafas menos exploradas puede enriquecer nuestra comprensión de las imágenes difundidas y los factores que contribuyeron a su creación. A partir de la revisión de la vida y obra de Úrsula Bernath, es pertinente abordar varios puntos para reflexionar sobre las contribuciones que la fotógrafa hizo en la configuración de la identidad de un México moderno.

En primer lugar, destaca su condición de extranjera, que podría haber funcionado como una lente para contrastar lo observado en México con la cotidianeidad de su país natal. Escenas que para la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México podrían haber pasado desapercibidas, resaltarían en la experiencia de “lo común” de Úrsula.

En segundo lugar, se destaca la abundancia en la obra de la fotógrafa. El extenso material que produjo a lo largo de su carrera, junto con la tarea de clasificación de los numerosos negativos por parte del muac desde 2020, subraya la riqueza de su legado. Gran parte de este material podría no haber visto la luz hasta ahora, pero algunas imágenes fueron utilizadas para ilustrar y documentar artículos en revistas.

En tercer lugar, destaca la amplitud de temáticas y personas que Úrsula abordó en su fotografía. A través de su lente, accedemos a la vida cotidiana en ciudades y comunidades indígenas, presenciamos escenas religiosas y festivas, y observamos cambios urbanos significativos, obras de infraestructura moderna y productos industriales que proponen nuevas formas de habitar. Su obra nos ofrece un amplio espectro del contexto comercial, social, religioso y artístico de la época. Así, podemos observar desde una familia en el mercado hasta la vida cotidiana de una madre llevando a sus hijos a un templo católico, así como la labor física de un trabajador en el campo. Es crucial resaltar el peso que Úrsula asignó a personas de diversos ámbitos: capturó no solo a figuras de la vida intelectual y sus espacios de trabajo, sino también a personas que trabajaban en entornos rurales. En su obra, conocemos no solo al arquitecto moderno o a la escritora renombrada, sino también al tlachiquero desconocido que elaboraba pulque.

En cuarto lugar, destaca el contraste entre la tradición y lo moderno en la obra fotográfica de Úrsula. Ilustró tanto procesos artesanales como industriales, registrando artefactos tradicionales, como las castañas para la elaboración de pulque, obras arquitectónicas modernas, como los multifamiliares, y diseño industrial, como los muebles diseñados por Clara Porset para el Centro Urbano Presidente Alemán. Esto invita a una nueva discusión sobre el papel que estos artefactos, procesos y obras desempeñan en la configuración de la identidad mexicana moderna y cómo conforman un conjunto de rasgos característicos propios de lo mexicano.

Finalmente, reflexiona sobre cómo la obra de Úrsula presenta a los espectadores los grandes contrastes que se gestaron en la época en México: lo tradicional frente a lo moderno, lo artesanal frente a lo industrial, lo urbano frente a lo rural. Queda pendiente continuar la discusión sobre las posibles motivaciones de la fotógrafa al realizar sus imágenes, como posturas políticas o intereses comerciales, y si algunas pudieron responder a un interés propagandístico de la modernidad. Estas discusiones y reflexiones deben continuar para comprender la evolución de la configuración de la identidad mexicana a lo largo del tiempo.

Referencias

- Ancira, J. (2022). Etapas de la fotografía indigenista. Mirada Antropológica, 17(23), 62-82. http://rd.buap.mx/ojs-dm/index.php/mirant/article/view/857.

- Bellido, M. L. (2002). Fotografía Latinoamericana. Identidad a través de la lente. Artigrama, 124. https://goo.su/rPnsu02.

- Carrillo, I. (2000). El trabajo documental de Úrsula Bernath. Reflexión en torno a su archivo fotográfico. Revista de la Universidad de México, 588-589, 48-56. https://goo.su/WzJoc.

- Flores, A. (2011, marzo 25). Murió la fotógrafa Ursula Bernath; captó el mundo indígena y las tradiciones mexicanas. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2011/03/25/cultura/a06n1cul.

- Foster, H. (2008). La posmodernidad. Editorial Kaidós.

- Hinke, N. (1997), Breve léxico del maguey, Ciencias 46, abril-junio, p. 26-29. http://www.ejournal.unam.mx/cns/no46/CNS04610.pdf.

- Kochen, J. J. (2017). El primer multifamiliar moderno Centro Urbano Presidente Alemán. Fundación ICA.

- Marín, A. y Morales, J. (2010). Modernidad y modernización en América Latina: una aventura inacabada. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 26(2). http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18118916020.

Recepción: 02/12/2022. Aprobación: 01/11/2023.