Resumen

La finalidad de este artículo, radica en la importancia de reflexionar sobre dos visiones que ofrece la unam en el diseño de programas educativos que abordan la relación con la nutrición, los alimentos y la salud pública. En los últimos años se ha puesto especial importancia a la creación de licenciaturas que integran conocimientos sobre la nutrición, la salud pública, la industria alimentaria, así como el desarrollo, conservación y control de productos alimenticios, con el objetivo de preparar profesionistas que enfrenten los desafíos contemporáneos relacionados con la nutrición, basados en una buena alimentación que derive en el bienestar del individuo y de la sociedad. La oferta educativa de la unam busca, no sólo impartir conocimientos académicos, sino también concientizar sobre la importancia de la nutrición y los estilos de vida saludables, capaces de desarrollar propuestas innovadoras tanto en el campo de la nutrición, como en el de la industria de los alimentos. Es así que, a través del objetivo general, el modelo educativo y el perfil de egreso de las licenciaturas en Ciencia de la Nutrición Humana y Nutriología, se hará un análisis de la manera en que contribuyen a la formación de individuos comprometidos con la salud y el bienestar comunitario.

Palabras clave: Planes de estudio, programas educativos, nutrición, ciencias de la nutrición humana, alimentos, salud pública, vida saludable, curso de vida y estilo de vida.

Nutrition and education: curricular innovations at UNAM

Abstract

The purpose of this article lies in reflecting on two perspectives offered by the National Autonomous University of Mexico (unam) in the design of educational programs that address the relationship with nutrition, foods and public health. In recent years, there has been particular emphasis on creating undergraduate curricular programs that integrate knowledge about nutrition, public health, the food industry, as well as the development, preservation and control of food products. The aim is to prepare professionals who can confront contemporary challenges related to nutrition, based on a healthy diet that promotes individual and societal well-being. The National Autonomous University of Mexico (unam) educational offerings seek not only to impart academic knowledge but also to raise awareness about the importance of nutrition and healthy lifestyles, capable of fostering innovative proposals in both the nutrition field and the food industry. Therefore, through the overarching goal, the educational model and the graduate profile of the degrees in Human Nutrition Science and Nutriology, an analysis will be conducted on how they contribute to the development of individuals committed to health and community well-being.

Keywords: Curriculum plans, educational programs, nutrition, human nutrition sciences, food, public health, healthy lifestyle, lifestage and lifestyle.

Introducción

¿Cómo podría mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos a través de una mejor educación y prácticas nutricionales? ¿Por qué es importante incluir la nutrición en los planes de estudio? ¿Qué beneficios se podrían obtener como sociedad al formar profesionistas en áreas relacionadas con la salud y la nutrición? Estas son algunas preguntas que surgen al abordar el tema de la nutrición humana y la importancia de su incorporación en los planes de estudio.

La Universidad Nacional Autónoma de México (unam) en su compromiso de formar profesionistas útiles a la sociedad, ha asumido un rol activo en el desarrollo curricular para la formación de sus estudiantes. Por ello, ofrece 133 carreras, a través de 244 planes de estudio pertenecientes a las cuatro áreas del conocimiento, en las modalidades presencial, abierta y a distancia. El campo en que se enfocará el presente texto, se ubica en el Área 2: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud en el cual se ofertan 31 carreras a través de 56 planes de estudio, específicamente, las carreras vinculadas con la nutrición y la producción de alimentos: Ciencia de la Nutrición Humana, Nutriología, Ciencias Agroforestales, Ciencias Agrogenómicas, Química de Alimentos e Ingeniería en Alimentos.

Si bien las licenciaturas en Química de Alimentos e Ingeniería en Alimentos, tienen participación en el área de la nutrición, la formación va más encaminada al control de calidad, desarrollo de nuevos productos e investigación y no propiamente al sector salud. Por su parte, las Ciencias Agrogenómicas se centran en la aplicación de la genómica y otras biotecnologías avanzadas en la agricultura, mientras que les Ciencias Agroforestales enmarcan su estudio en la integración de sistemas agrícolas y forestales.

Por tanto, este artículo explora las tendencias curriculares que, sobre la nutrición humana y la alimentación, implementa la unam a través de las carreras: Ciencia de la Nutrición Humana y Nutriología.

En los últimos años se ha puesto especial importancia a la creación de licenciaturas que integran conocimientos sobre la nutrición, la salud pública, la industria alimentaria, así como el desarrollo, conservación y control de productos alimenticios, entre otros, con el objetivo de preparar a las y los estudiantes para enfrentar los desafíos contemporáneos relacionados con la nutrición, basados en una buena alimentación que derive en el bienestar del individuo y de la sociedad. Estas iniciativas buscan fomentar una cultura de prevención y autocuidado, promoviendo hábitos que pueden reducir la incidencia de enfermedades crónicas, a la vez que mejoran la calidad de vida de la comunidad universitaria. En este sentido, la oferta educativa de la unam busca, no sólo impartir conocimientos académicos, sino también concientizar sobre la importancia de la nutrición y los estilos de vida saludables, además de desarrollar propuestas innovadoras tanto en el campo de la nutrición como en el de la industria de los alimentos.

Para efectos de este artículo se presentan una serie de definiciones conceptuales a fin de colocar en contexto las carreras a analizar y después hacer un análisis a partir de tres elementos esenciales de los planes de estudio de las licenciaturas en Nutriología y Ciencia de la Nutrición Humana, el objetivo general, el modelo educativo y el perfil de egreso, con el fin de determinar la manera en que contribuyen a la formación de individuos comprometidos con la salud y el bienestar comunitario.

Con base en la revisión de ambos planes de estudio y la comparación entre lo que ofrecen y lo que se espera en cada uno de ellos, se pretende destacar la relevancia de las diferentes visiones en las que los programas académicos desde su perspectiva específica, pretenden proporcionar una educación integral que priorice la salud como un componente fundamental para el desarrollo sostenible y la calidad de vida.

Es por ello, que este texto pretende responder la pregunta que fue el hilo conductor del análisis: ¿Qué es lo que hace diferentes a estos planes de estudio? A continuación, se presenta una descripción sintética, enfatizando las particularidades de cada uno de ellos.

Relevancia de la formación en nutrición a nivel profesional de educación superior

La formación de profesionales es una de las funciones sustantivas de la unam, cada una de las disciplinas que se imparten en esta Institución de Educación Superior (ies), responde a la resolución de problemas y necesidades sociales al proporcionar a sus estudiantes los elementos que les permitan incrementar sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como desarrollarse plenamente y ser útiles a la sociedad mexicana.

En el contexto de la nutrición, alimentación y salud pública, México enfrenta desafíos significativos. Uno de los más urgentes es reducir las diferentes manifestaciones de desnutrición y anemia, asimismo, disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en toda la población y garantizar el acceso a una alimentación adecuada, principalmente en la población de menores ingresos y comunidades rurales, con atención especial en la población infantil, así como mejorar la oferta, distribución y sanidad de alimentos. (coneval, 2019).

Por otro lado, en términos de salud pública, la gestión de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, representa una carga significativa para el sistema de salud. La organización del sector salud en México es además de compleja, fragmentada, ofrece una protección desigual e incompleta a la población, en las instituciones de seguridad social y los servicios públicos para personas no aseguradas se ofrecen servicios diferenciados en beneficios y calidad. (coneval, 2019).

La necesidad de políticas efectivas que promuevan dietas equilibradas y accesibles para todos los sectores de la población es crucial. Asimismo, la seguridad alimentaria en áreas vulnerables y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios son temas que requieren atención urgente, especialmente en un contexto global de cambio climático y fluctuaciones económicas.

La situación macroeconómica de los países es clave para que su población tenga la posibilidad de generar ingresos y para tener acceso a alimentos durante todo el año. Para la población de bajos recursos, la inestabilidad en los precios de los alimentos que se ha experimentado en los últimos años ha derivado en la dificultad para adquirir alimentos nutritivos de manera constante. (coneval, 2015, p. 15)

Estos retos subrayan la importancia de que las y los profesionales formados en instituciones como la unam no sólo adquieran conocimientos técnicos sólidos, sino también un compromiso ético y social para abordar y resolver estos problemas de manera integral y colaborativa en beneficio de la sociedad mexicana.

Durante las últimas décadas, la sociedad ha experimentado cambios drásticos que han afectado al comportamiento y estilo de vida del ser humano. La mecanización en los puestos de trabajo, la globalización de la tecnología, la falta de tiempo y las mejoras en el transporte, son algunos de los aspectos que han llevado a un aumento en el consumo de comida rápida con un elevado aporte calórico y al sedentarismo. (Hernández Ruiz de Eguilaz et al., 2016, p. 270).

Dicha afectación en el comportamiento y estilo de vida deriva en una creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, y las enfermedades cardiovasculares, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de intervenir desde la educación para promover estilos de vida saludables.

En ese sentido, la unam, consciente de su papel como una de las instituciones educativas más importantes de México y América Latina, ha incorporado en su desarrollo curricular programas que abordan la relación entre nutrición, alimentos y salud pública.

La justificación de este escrito, radica en la importancia de reflexionar sobre las dos visiones que ofrece la unam en el diseño de programas educativos que abordan la relación con la nutrición, los alimentos y la salud pública.

Marco Conceptual

La nutrición y los alimentos tienen un impacto significativo en la calidad de vida del ser humano, en aspectos tales como la salud física, la salud mental, el desempeño académico y laboral. Esto lleva a definir conceptos básicos en la nutrición que es concebida como una ciencia interdisciplinaria que se centra en el estudio de los alimentos, los nutrientes y otros componentes de los mismos alimentos y de la salud. “El acervo de conocimiento sobre nutrición es muy extenso y crece con rapidez, lo cual modifica los puntos de vista sobre lo que constituye la mejor asesoría en este campo.” (Brown, 2014, p.2). Entre estos conceptos se encuentran los de el “curso de vida” y el “estilo de vida”.

De acuerdo con Kaufer-Horwitz et al. (2015) en el concepto curso de vida “destaca la expresión en el tiempo de los procesos vitales individuales en el contexto sociohistórico en el que tuvieron lugar” (p.4), es decir, hace referencia a los eventos que ocurren a lo largo de la vida del ser humano o de las poblaciones; dicho en otras palabras, el curso de vida es la consecuencia acumulada de cada una de las etapas en la vida.

Estos mismos autores introducen la noción de estilo de vida como “un concepto que emerge de la sociología para señalar las preferencias o gustos en los que se basan las conductas y las actividades de la vida diaria de los individuos y de los grupos sociales” (p.4).

Es así que el estilo de vida es de gran relevancia en cada una de las etapas del curso de vida, debido a que el primero incide en el segundo. Una buena planificación en el estilo de vida previene consecuencias negativas en el curso de vida y la salud, entendida ésta última, como una sensación de bienestar y no como la ausencia de enfermedad, (Brown, 2014, p. 588) porque aún personas con padecimientos crónicos bien controlados, se pueden considerar “sanos” si llevan un buen estilo de vida.

Por otra parte, existe una serie de definiciones en cuanto a los alimentos, que para efectos de este artículo se retoma la clasificación de Brown (2014, p. 579):

“Alimentos de alto contenido nutricional” considerados como aquellos que proporcionan cantidades sustanciales de vitaminas, minerales y otros componentes alimentarios biológicamente activos con relativamente pocas calorías. También llamados ricos en nutrientes”.

“Alimentos de calorías vacías” los cuales “proporcionan un exceso de calorías en comparación con su contenido nutrimental”.

“Alimentos funcionales” que son aquellos “productos alimentarios que tienen algún beneficio fisiológico o que reducen el riesgo de enfermedad crónica más allá de sus funciones nutricionales básicas”.

Pensando en la salud física, es sabido que una alimentación adecuada y balanceada es fundamental para mantener un buen estado de salud. Una dieta equilibrada proporciona los nutrientes necesarios para el funcionamiento óptimo del cuerpo, previene enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, además de fortalecer el sistema inmunológico para combatir enfermedades.

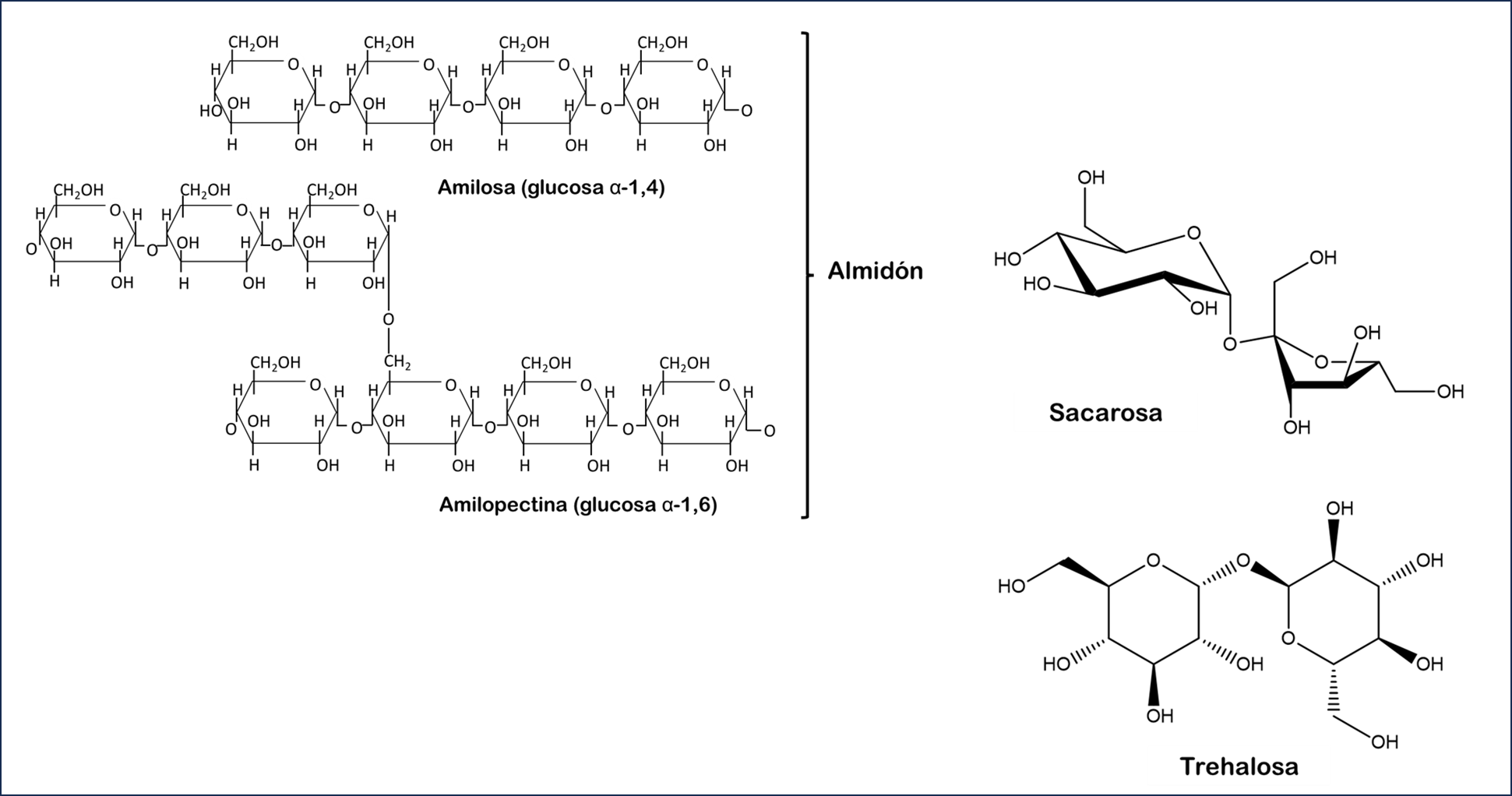

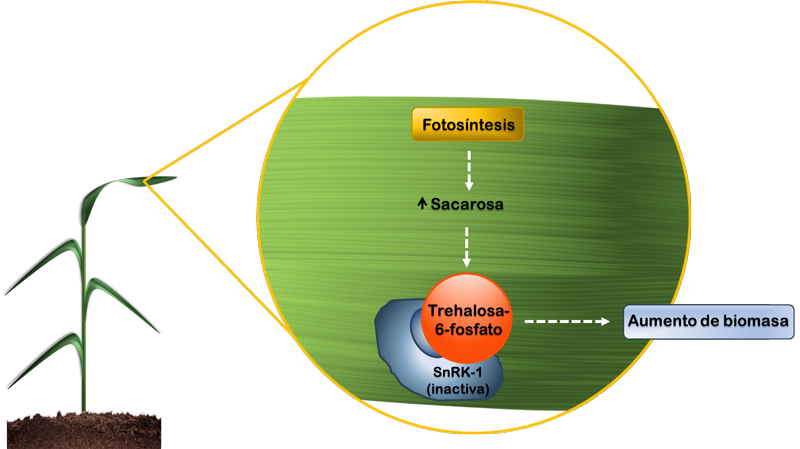

Por otra parte, la alimentación también juega un papel crucial en la salud del bioma intestinal, conocido como microbioma, el cual desempeña un papel fundamental en los procesos metabólicos del cuerpo. Este conjunto diverso de microorganismos no sólo ayuda en la digestión y absorción de nutrientes, sino que también tiene impactos significativos en la regulación del sistema inmunológico y la producción de neurotransmisores clave para la salud mental. Por tanto, una dieta rica en nutrientes y fibra es un factor esencial, no únicamente para la salud física, sino también para la salud mental y emocional, a través de su influencia en el microbioma intestinal y los procesos metabólicos que afectan directamente nuestro bienestar integral, favoreciendo así, una mayor claridad mental y uso de energía.

En cuanto al desempeño académico y laboral, se sabe que, una buena alimentación puede mejorar el rendimiento cognitivo y la concentración, lo que influye positivamente en el desempeño académico y laboral. Los niños y adultos bien alimentados tienen mejor capacidad de aprendizaje, memoria y toma de decisiones.

En resumen, la nutrición y los alimentos desempeñan un papel crucial en la calidad de vida del ser humano, afectando tanto la salud física como mental, así como el rendimiento académico y laboral, razón por la cual el diseño de planes de estudio que otorguen la formación necesaria en estas áreas de la salud es hoy en día, indispensable.

Regresando al objeto de estudio de este artículo, en México, existe una amplia oferta educativa de planes y programas de estudio relacionados con la nutrición y los alimentos, mismos que se imparten en diferentes Instituciones de Educación Superior (ies). Concretamente, la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), ofrece dos planes de estudio relacionados con la nutrición y la alimentación, a nivel licenciatura, que se enuncian en la Tabla 1 por entidad y año de creación:

| Nombre |

Entidad |

Año |

|

Licenciatura en Nutriología

|

fes Zaragoza

|

2019

|

|

Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana

|

Facultad de Medicina

|

2022

|

Tabla 1. Planes de estudio relacionados con nutrición y alimentación en la UNAM.

Nota. Elaboración propia a partir de los datos del H. Consejo Universitario (2024a).

Metodología

Para analizar el desarrollo curricular de la unam con respecto a las licenciaturas que abordan las temáticas de nutrición, alimentos y salud, se realizó un análisis de los planes de estudio que integran contenidos de estos tres ámbitos, que se imparten en las diferentes entidades de la institución. Esto incluyó la revisión de documentos oficiales, páginas electrónicas de las diferentes facultades y publicaciones académicas relacionadas.

El uso de esta metodología de análisis documental permitió obtener una visión global de los programas curriculares de la unam, proporcionando datos que puedan guiar futuras intervenciones educativas tanto en la misma institución como en otras universidades interesadas en promover una vida saludable a partir de una mayor conciencia sobre los hábitos alimenticios, el origen y la calidad de los alimentos, la atención a sectores de la población que requieren un régimen alimenticio específico y la generación de alimentos saludables, entre otros. A continuación, se describen las características esenciales de los programas de estudio, analizando las principales especificidades y características de cada uno de ellos.

Licenciatura en Nutriología

Al ser la alimentación el tema central de la nutriología, entendida ésta no sólo como el acto de comer o asimilar los nutrientes, sino como el conjunto de elementos fisiológicos, socioculturales, psicoemocionales, económicos, educacionales, de disponibilidad y abasto, es fundamental que en México existan profesionales de la nutriología con una formación integral en la que se contemplen aspectos socioculturales, químico-biológicos y de las Ciencias de la Salud (unam, 2017).

Este programa se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (fes Zaragoza), así como en las instalaciones de la Escuela de Dietética y Nutrición del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste) y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas (iia) en la unam, sedes en las que el alumnado acude desde el primer año. Además, cuenta con el apoyo del personal académico de la fes Zaragoza que participa en las licenciaturas de Médico Cirujano, Psicología, Biología, Química Farmacéutica Biológica y Enfermería, así como de la Unidad de Investigación en Gerontología, y el personal académico responsable de las líneas de investigación en un programa de atención multidisciplinaria para la diabetes; ciencia, educación y género; educación especial; salud, adolescencia y familia; psicología de la salud, así como obesidad desde una perspectiva cognitivo-conductual. (unam, 2017).

Su objetivo general es formar profesionales en nutriología con un sólido conocimiento en alimentación, nutrición y actividad física. Estos profesionales desarrollarán habilidades y actitudes para implementar y evaluar programas de promoción y atención a la salud en diferentes contextos. Se espera que puedan influir positivamente en la calidad de vida en todas las etapas del ciclo vital, tanto a nivel individual como en familias y comunidades. Además, se fomenta un pensamiento crítico y reflexivo, promoviendo perspectivas interdisciplinarias, de género e interculturalidad en su práctica profesional.

Al enfocarse la formación en la nutrición y la actividad física, las y los egresados podrán ejercer funciones profesionales de diagnóstico, prevención, promoción e intervención en estos ámbitos, con el propósito de favorecer la salud integral de las personas, basados en un enfoque interdisciplinario, de perspectiva de género e interculturalidad.

Las características que destacan en el modelo educativo propuesto parten de un currículo centrado en el alumno, basado en el aprendizaje significativo […] se rescata la propuesta de una educación basada en la experiencia, que propicie el pensamiento reflexivo. (unam, 2017, p. 38).

Las funciones que desempeñarán profesionalmente pueden ser como nutriólogo/a, supervisor/a nutricional, consejero/a nutricional, investigador/a, coordinador/a de programas de salud alimenticia, planificador/a de programas de nutrición, supervisor/a de servicios alimenticios, promotor/a de salud, consultor/a para el desarrollo de nuevos productos o consultor/a para empresas de alimentos.1

Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana

Esta licenciatura se oferta en la Facultad de Medicina, su objetivo general consiste en formar profesionales competentes que puedan integrar y aplicar conocimientos científicos, clínicos y sociales. Esto se logra a través del diagnóstico clínico-nutricional y nutricional-comunitario, evaluando el estado de nutrición, realizando vigilancia alimentaria-nutricional, y proporcionando orientación y educación alimentaria. Además, fomenta la investigación interdisciplinaria para abordar problemas de salud relacionados con la alimentación a nivel individual y colectivo. Se espera que sus egresadas/os actúen con valores éticos, sean agentes de cambio y contribuyan al mejoramiento de la salud en ámbitos locales, nacionales e internacionales.

Para esto estudian los procesos bioquímicos y fisiológicos del organismo al asimilar un alimento (su transformación en energía y otras sustancias) y los efectos de los nutrientes sobre la salud física y mental. Su ámbito de desempeño laboral tiene varias áreas de acción debido al enfoque interdisciplinario que le caracteriza y puede ejercer en diversos espacios públicos y privados.

El modelo educativo socio-constructivista en que se prospecta el plan de estudios, promueve la interacción entre el alumnado como constructor activo de su propio conocimiento y el profesorado como guía para el alumnado, los saberes y los aprendizajes en el marco histórico, cultural y social en el que se desarrollan.

En este modelo se observará un enfoque por competencias, en el cual las y los estudiantes lograrán la movilización de sus saberes para actuar de manera reflexiva, crítica y ética ante una situación que les demande la solución y la toma de decisiones frente a una problemática de nutrición humana. Para lograr el desarrollo de las competencias se articulan estrategias que favorecen los aprendizajes situado, significativo y colaborativo en los programas académicos y en la interacción entre docentes y estudiantes. (unam, 2020, p. 52).

La articulación entre campos de conocimientos permite vincular los niveles individual y colectivo con el propósito de tener un panorama humanista e integral basado en los diagnósticos clínico-nutricional y nutricional comunitario de la problemática en salud relacionada con la alimentación y nutrición para establecer soluciones éticas, pertinentes y factibles.

El plan de estudios integra la transversalidad curricular de la perspectiva de género, la sostenibilidad, los derechos humanos, el autocuidado y la participación, además de contar con asignaturas con abordaje sobre estas temáticas sociales, favorece de manera activa el desarrollo de las competencias del nutricionista. La transversalidad se puede entender como una:

Estrategia que promueve la inclusión de componentes genéricos dentro de los planes y programas de estudio para abordarlos de manera inter y transdisciplinaria, [a lo largo del proceso de formación.] “con el fin de lograr una comprensión y resolución más integral y sistémica” (Tobón, 2013), así como un currículum integrado (unam, 2024b).

Cuenta con el apoyo de entidades académicas participantes como la Facultad de Veterinaria y Zootecnia (fmvz), la Facultad de Psicología y la Facultad de Química, las que proveen del uso de espacios académicos y personal docente, como soporte para cursar asignaturas específicas.

Por su parte, el currículo propicia la experiencia en contextos reales del alumnado de esta licenciatura, que podrá realizar prácticas de alimentación y nutrición en diversas instituciones a partir del cuarto semestre, tales como Centros de Desarrollo Infantil (cendi), comedores en hospitales y clínicas de salud con las cuales la unam tiene convenios. A partir del quinto semestre en adelante, el alumnado realiza prácticas en diferentes instituciones del sector salud como Unidades de Medicina Familiar; Centros de Salud, Hospitales Generales y Hospitales Regionales, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste) y la Secretaría de Salubridad y Asistencia (ssa). Desde el octavo semestre acuden, además de las instituciones ya señaladas, a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (incmnsz) y a la Clínica de la obesidad infantil del Hospital General de México. Así transcurren sus prácticas hasta tener un año completo durante la realización del servicio social, lo que le permitirá la integración y movilización de competencias, tanto disciplinares como genéricas, para el logro del perfil de egreso (unam, 2020).

Al finalizar su formación, las y los egresados habrán adquirido competencias específicas y generales. En el ámbito disciplinario, estarán capacitados en el uso de las Biociencias aplicadas a la Nutrición Humana, así como en la evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico-nutricional. Además, poseerán conocimientos en salud pública y su relación con la alimentación.

En cuanto a competencias generales, habrán desarrollado habilidades en comunicación efectiva, pensamiento crítico y formación interdisciplinaria. También estarán preparados para abordar su ejercicio profesional desde un marco ético y con un enfoque en el autocuidado personal y profesional (unam, 2020).2

Consideraciones finales

Después de un recorrido por estos dos planes de estudio, es posible afirmar que los programas académicos en estas áreas de especialidad, ofrecen una formación teórica y práctica en áreas como la fisiología de la nutrición, la evaluación del estado nutricional, la elaboración y evaluación de planes de alimentación, la nutrición clínica y comunitaria, así como la salud pública, entre otros temas relevantes.

La aparición sucesiva de carreras muestra la evolución y avance de los enfoques y las problemáticas a atender en las áreas de la nutrición y la alimentación. Cada día existen más estudiantes con interés en el campo de los alimentos, así como varias carreras que tienen en común el propósito de que las personas coman mejor; sin embargo, en ocasiones, los límites entre estas disciplinas de la alimentación suelen prestarse a confusión. Ante esto vale la pena preguntarse ¿Cuál es la diferencia entre un nutricionista y un nutriólogo?, y ¿en qué radican esas diferencias?

La Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana se basa en la comprensión de los procesos biológicos y fisiológicos relacionados con la nutrición, así como en la aplicación de este conocimiento para mejorar la salud humana, mientras que la Licenciatura en Nutriología está encaminada al estudio de la nutrición desde una perspectiva integral, abarcando aspectos científicos, sociales y económicos relacionados con la alimentación y el estado nutricional de las personas y las comunidades.

El auge de las carreras relacionadas con la nutrición y los alimentos se debe a varias razones previstas al inicio de este artículo, factores que reflejan cambios en la sociedad, la ciencia y la economía global y que, a manera de conclusión, pueden resumirse en la prevalencia de enfermedades crónicas tales como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Esto ha permitido una mayor conciencia sobre la salud y el bienestar, los avances en biotecnología, genómica y otras ciencias que han revolucionado el campo de la nutrición y los alimentos, la creciente conciencia y preocupación por la seguridad alimentaria, el acceso a alimentos nutritivos y la necesidad de expertos en estos campos derivado del interés por los efectos de las crisis alimentarias.

Por otra parte, se tiene a una población global, cada vez más numerosa en proceso de envejecimiento, lo que deriva en una mayor necesidad de atender enfermedades crónicas y promover un envejecimiento saludable, así como la tendencia creciente hacia estilos de vida más saludables, y una mayor demanda de alimentos orgánicos, naturales y funcionales.

Estos factores combinados explican el auge en las carreras relacionadas con la nutrición y los alimentos, reflejando una sociedad cada vez más consciente de la importancia de la alimentación para la salud y el bienestar.

Cada uno de estos programas académicos tiene un enfoque específico y distintivo que permite enfrentar los desafíos actuales en el campo de la salud pública, contribuyendo a la creación de una sociedad más sana y consciente de sus decisiones alimentarias y de estilo de vida, a través de la oferta educativa de la unam.

Referencias

- Brown, Judith E. (2014). Aspectos básicos de la nutrición. En J. S. Isaacs, U. B. Krinke, E. Lechtenberg, M. A. Murtaugh, C. Sharbaugh, P. L. Splett, J. Stang y N, H. Wooldridge, (Cols.), Nutrición en las diferentes etapas de la vida (pp. 1-49). (5.ª ed., G. Padilla Sierra y S. M. Olivares Bari, Trad.). Mc-Graw-Hill Education.

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval). (2019). Desafíos en materia de alimentación y servicios de salud en México. https://acortar.link/zRTPLL.

- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval). (2015). Diagnóstico sobre alimentación y nutrición. Informe ejecutivo. https://acortar.link/xylMXh.

- cvic/unam. (2020, 9 de diciembre). Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ej3VWm6-AwE.

- cvic/unam. (2018, 1 de febrero). Licenciatura en Nutriología. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=aA5RXSBTbjg&t=14s.

- Hernández Ruiz de Eguilaz, M., Batlle, M. A., Martínez de Morentin, B., San-Cristóbal, R., Pérez-Díez, S., Navas-Carretero, S., y Martínez, J. A. (2016). Cambios alimentarios y de estilo de vida como estrategia en la prevención del síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2: hitos y perspectivas, 39(2), 269-289. https://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v39n2/09_revision.pdf.

- Kaufer-Horwitz, M., Pérez Lizaur, A. B. y Arroyo, P. (2015). Nutriología Médica. (4.ª ed.). Médica Panamericana.

- Synlab. (2024, 29 de mayo). Microbioma intestinal: conozca su importancia para el mantenimiento de la salud. Salud y bienestar. https://www.synlab-sd.com/es/blog-es/.

- Universidad Nacional Autónoma de México [unam]. (2024a). H. Consejo Universitario. Planes de Estudio. https://consejo.unam.mx/archivo/planes.php.

- Universidad Nacional Autónoma de México [unam]. (2024b). Términos académicos y administrativos sobre diseño y evaluación curricular. Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos. Dirección de Innovación Educativa, Desarrollo Curricular y Formación Docente. Subdirección de Desarrollo Curricular. (Documento interno de trabajo).

- Universidad Nacional Autónoma de México [unam]. (2020). Proyecto de plan de estudios Ciencia de la Nutrición Humana. https://nutricion.facmed.unam.mx/.

- Universidad Nacional Autónoma de México [unam]. (2017) Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. https://www.zaragoza.unam.mx/licenciaturas/nutriologia/nut-plan-estudios/.

Recepción: artículo por invitación.