Vol. 26, núm. 2 marzo-abril 2025

Estas ratas que ves (y también las que no ves)

Gloria Tapia-Ramírez y Consuelo Lorenzo CitaResumen

Las ratas y los humanos tienen una larga historia de convivencia, que comenzó hace unos 13,000 años, cuando los humanos se convirtieron en agricultores sedentarios. Esta estrecha relación está basada en todos los recursos que obtienen las ratas de nosotros y que encuentran con facilidad en las ciudades: abundante comida, lugares para refugiarse y reproducirse, múltiples superficies para afilar sus dientes. Las ratas, en cambio, ocasionan graves daños a la infraestructura, a las cosechas y pueden ser portadoras de enfermedades que afectan a los seres humanos y a otros animales. Por esta razón, siempre ha sido urgente su control e, idealmente, su erradicación. Para alcanzar este objetivo, los cazarratas, modernos y antiguos, han sido y serán fundamentales. En este momento de la humanidad, donde poco más del 50% de la población mundial vive en una ciudad, es necesario mejorar nuestro conocimiento sobre las ratas, su forma de vivir y la manera en la que evitan nuestros intentos por erradicarlas, para generar estrategias y medidas que nos permitan mantenerlas lo más alejadas posible de nosotros.

Palabras clave: enfermedades, ratas, coexistencia, erradicación, cazarratas, urbanización.

These rats that you see (and those you do not see)

Abstract

Rats and humans have a long history of coexistence that began around 13,000 years ago when humans became sedentary farmers. This close relationship is based on all the resources that rats obtain from us, which they easily find in cities: abundant food, places to shelter and reproduce, and multiple surfaces to sharpen their teeth. Rats, in turn, cause severe damage to infrastructure and crops and can carry diseases that affect humans and other animals. For this reason, controlling and ideally eradicating them has always been a priority. To achieve this goal, rat hunters, both modern and ancient, have been and will continue to be essential. At this point in human history, where just over 50% of the world’s population lives in cities, it is crucial to improve our understanding of rats, their way of life, and how they evade our eradication attempts; this knowledge will help us develop strategies and measures to keep them as far away from us as possible.

Keywords: diseases, rats, coexistence, eradication, rat-catcher, urbanization.

Introducción

Figura 1. Jack Black, el cazarratas de la reina Victoria, con su perro y una trampa en la mano.

Crédito: Mayhew,1851.

Durante la época victoriana (siglos xix y xx), en Londres y Francia, era común el oficio de cazarratas (The French-Canadian Genealogist, 2018). En esos tiempos las ratas comenzaban a constituir un verdadero problema, pues eran muy abundantes en las calles, las casas, e incluso en los palacios. Por esta razón era necesario contratar a alguien que garantizara su exterminio, y eso era justo lo que prometían los cazarratas. Las crónicas señalan que incluso la reina Victoria tuvo el suyo propio, de nombre Jack Black (Braun, 2013; ver figura 1).

En aquellos momentos, el mejor cazarratas era, desde luego, el que más ratas lograba atrapar, motivo por el cual debía poner todo su empeño en inventar las mejores técnicas de caza. Éstas iban desde la simplicidad de intentar tomarlas con las manos (con el correspondiente riesgo de ser mordidos y sufrir infecciones en consecuencia), hasta la fabricación de ingeniosas trampas. Otra técnica consistía en lanzar sobre ellas una serie de elaborados hechizos para “maldecirlas” y entonces ahuyentarlas (The French-Canadian Genealogist, 2018). Los cazadores más acaudalados usaban hurones o perros, que las perseguían hasta acabar con ellas.

Pero no todas las ratas atrapadas corrían el aciago destino de la muerte, algunas eran cuidadosamente seleccionadas por su color o su carácter apacible para después reproducirlas y venderlas como mascotas a las señoras de clase acomodada, una práctica realizada por Jack Black (Braun, 2013). Las compradoras mantenían a las ratas en jaulas, hasta que se aburrían de ellas y terminaban liberándolas, para luego, irónicamente, tener que llamar nuevamente al cazarratas.

Si bien hoy en día las técnicas de caza de estos animales son más sofisticadas, el problema de su presencia y los daños que acarrean, como contaminación de alimentos, daños a la infraestructura pública y transmisión de enfermedades, persiste, particularmente en las grandes ciudades, donde abundan.

Además, esos problemas pueden incrementarse en un planeta donde más del 50% de la población mundial vive en ciudades donde las ratas encuentran recursos infinitos para su exitosa presencia. El objetivo de este texto es describir algunos aspectos de la biología de las ratas que las han llevado a ser exitosas en nuestras ciudades, así como explorar las características de nuestras ciudades que favorecen su presencia para comprender nuestro papel en esta dinámica.

Las ratas y los humanos, una larga relación

Las ratas son unos de los animales más ampliamente distribuidos en el planeta tierra, básicamente han seguido nuestros pasos, por lo que están donde está el humano, excepto en la Antártida. Se ha documentado la presencia ubicua de al menos dos especies: la rata negra (Rattus rattus) y la rata café (Rattus norvegicus) en las ciudades del mundo (Feng y Himsworth, 2014). Estas ratas se originaron en el sur de la India y el norte de China, respectivamente, hace unos 2.44 millones de años.

Desde esos rincones del planeta se expandieron exitosamente hace apenas unos 13,000 años (Puckett et al., 2020), primero a través de los grandes movimientos de conquista de los ejércitos imperiales, y luego cuando el comercio entre regiones y países se masificó. Su boleto de entrada a otras regiones del mundo fueron los barcos, en donde viajaban ocultas en la mercancía que les proporcionaba comida para el largo viaje, y entre los resquicios del barco, que eran un refugio seguro por meses, lo que les permitió reproducirse por múltiples generaciones. Se adaptaron tan bien a nuestra presencia, que ahora se les llama roedores comensales, esto es, que viven a costa del alimento y refugio que les proporcionamos. Su arribo al continente americano está fechado en 1492, en la isla la Española, en lo que ahora es Haití y República Dominicana (Armitage, 1993).

Exitosas ratas citadinas

Para adaptarse a la vida con nosotros los humanos, las ratas presentan varias estrategias luego de un proceso evolutivo que les llevó muchos años y muchas generaciones, de ratas y de humanos. Una de ellas, que le ha dado mucha lata a los cazarratas, antiguos y modernos, es la neofobia (Mills, 2010; Feng y Himsworth, 2014), o el miedo a lo nuevo o desconocido, que suele incluir alimentos u objetos.

La neofobia se activa de la siguiente manera: las ratas perciben el ambiente que las rodea a través de su nariz y de sus largos bigotes, que tienen terminaciones nerviosas, por lo que funcionan como si fueran sus dedos. Cuando reciben un estímulo, por ejemplo, cuando se topan con una trampa en su camino habitual o con un nuevo olor que provenga de un alimento envenenado, el olor atraviesa su nariz y viaja a unos receptores de olor que envían mensajes a la parte del cerebro que los reconoce (el bulbo olfatorio), que luego pasará el mensaje a la corteza olfatoria donde hay un “archivo de olores”. En este archivo, la rata será capaz de localizar si se trata de un olor con el que esté familiarizada o no.

Muchos de estos olores fueron enseñados en edades tempranas por las madres a sus crías, para poder distinguir entre los que las ponen en peligro y los que no. La primera reacción de una ratita ante un objeto o alimento extraño es evitarlo, hasta que se acostumbra a su presencia o descubre que, al consumirlo, éste no le ocasionará ningún daño (Osorio-Gómez et al., 2018). Algunos investigadores plantean la idea de que esta estrategia se ha exacerbado en las ratas a través de su coexistencia con los humanos (Inglis et al., 1996), lo que dificulta el control de sus poblaciones, pues aprenden que hay alimentos que les ocasionarán un daño. La neofobia combinada con la sensibilidad olfativa de estos animales, que son capaces de detectar sabores en bajísimas concentraciones, hacen que la desconfianza en nuevos sabores sea elevada y el tiempo para acostumbrarse a éstos, también.

Otra característica de la biología de las ratas que favorece su presencia y abundancia en las ciudades es su éxito reproductivo. Las ratas hembra son reproductivas a las nueve semanas de nacidas, y desde ese momento se pueden reproducir cada ocho semanas; además, cada rata hembra puede tener entre 8 y 12 crías por camada. Cada año, una pareja de ratas puede tener unas 144 crías, que a su vez se reproducirán y, en un año, puede existir una descendencia de 15,000 ratas provenientes de la pareja original, que, en general, tienen una expectativa de vida de dos años (Feng y Himsworth, 2014).

Ciudades atractivas para las ratas

Las ratas encuentran en las ciudades toda una serie de escondites y recursos para subsistir. La infraestructura de éstas les ofrece varias opciones para desplazarse. Incluso se les ha reportado caminando en los cables del tendido eléctrico para cruzar entre edificios, aunque la mayoría de ellas hacen una vida subterránea: ya sea debajo de los jardines, en cuyos suelos cavan largos túneles que usan como madrigueras, o en las instalaciones del metro. Algunos investigadores consideran que por cada rata que vemos en la superficie hay otras tantas en los subsuelos que no vemos. Además, son buenas nadadoras, por lo que también se les reporta cerca de cuerpos de agua.

Las altas densidades humanas en las ciudades y los desperdicios de comida que se generan favorecen la presencia y abundancia de ratas. En México hay información al respecto, pero sí se cuenta con datos de otros lados del mundo, como la ciudad de Nueva York, donde habitan 8.5 millones de personas, y cada día se tiran 3 millones de kilogramos de comida (aproximadamente 0.5 kilos por persona), que terminarán alimentando a las ratas (Conrad et al., 2018; ver figura 2), que, al tener abundancia de alimento, se reproducirán profusamente. Esta situación ha contribuido a que Nueva York esté listada cada año como una de las ciudades con más ratas reportadas por los ciudadanos en las calles o en las casas (como en la época Victoriana) (Orkin, 2022). Aunque el primer lugar frecuentemente lo disputa con Chicago, Toronto y Vancouver.

FFigura 2. Bolsas de basura que atraen la presencia de ratas en la ciudad de Nueva York.

Crédito: Lukas Rodriguez, s.f.

Pero no sólo hay problemas con ratas en Estados Unidos, aunque muchos datos al respecto provienen de ese país. Otras ciudades también tienen complicaciones similares, como es el caso de París, que en los últimos años ha declarado la guerra a las ratas pues su presencia amenaza la calidad de vida de los parisinos, según declaraciones de la encargada de salud de la ciudad (Berlinger, 2023).

La existencia de las ratas está tan ligada a nuestra presencia, que durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 en el año 2020, algunas ciudades registraron una disminución en su presencia (Parsons et al., 2021), pues sus fuentes de comida (restaurantes, tiendas de conveniencia, cafeterías o supermercados) permanecieron cerradas. Pero esto sólo duró un corto tiempo, pues rápidamente las ratas retornaron a sus habituales tamaños poblacionales.

¿Y qué sabemos de las ratas en la Ciudad de México, donde habita una población humana similar a la de la ciudad de Nueva York? Lamentablemente, en México se tienen pocos datos sobre su biología, hábitos alimentarios y ecología, más allá de los anecdóticos, pues todos alguna vez hemos visto ratas circulando libremente por las vías del metro, en los parques o entrando a alguna alcantarilla. Existen esfuerzos por estudiar poblaciones de estas ratas en el Canal Nacional en Xochimilco, pero, sobre todo, estudiar a los patógenos que portan (La uam participa en proyecto y ejecución de obra de saneamiento del Canal Nacional, 2022).

Ratas y enfermedades

Las ratas también llevan consigo una importante cantidad de patógenos, esto es, virus, bacterias, hongos, gusanos planos y redondos,1 que potencialmente podrían enfermar a un ser humano. Esos patógenos pueden ser excretados por las ratas a través de sus heces, de su orina o de su saliva sobre los alimentos humanos (agua, granos, latas de conservas, alimentos frescos), contaminándolos y con la posibilidad de ocasionarle al ser humano una infección que puede ir de leve a grave, la cual, además también la pueden causar a través de mordeduras.

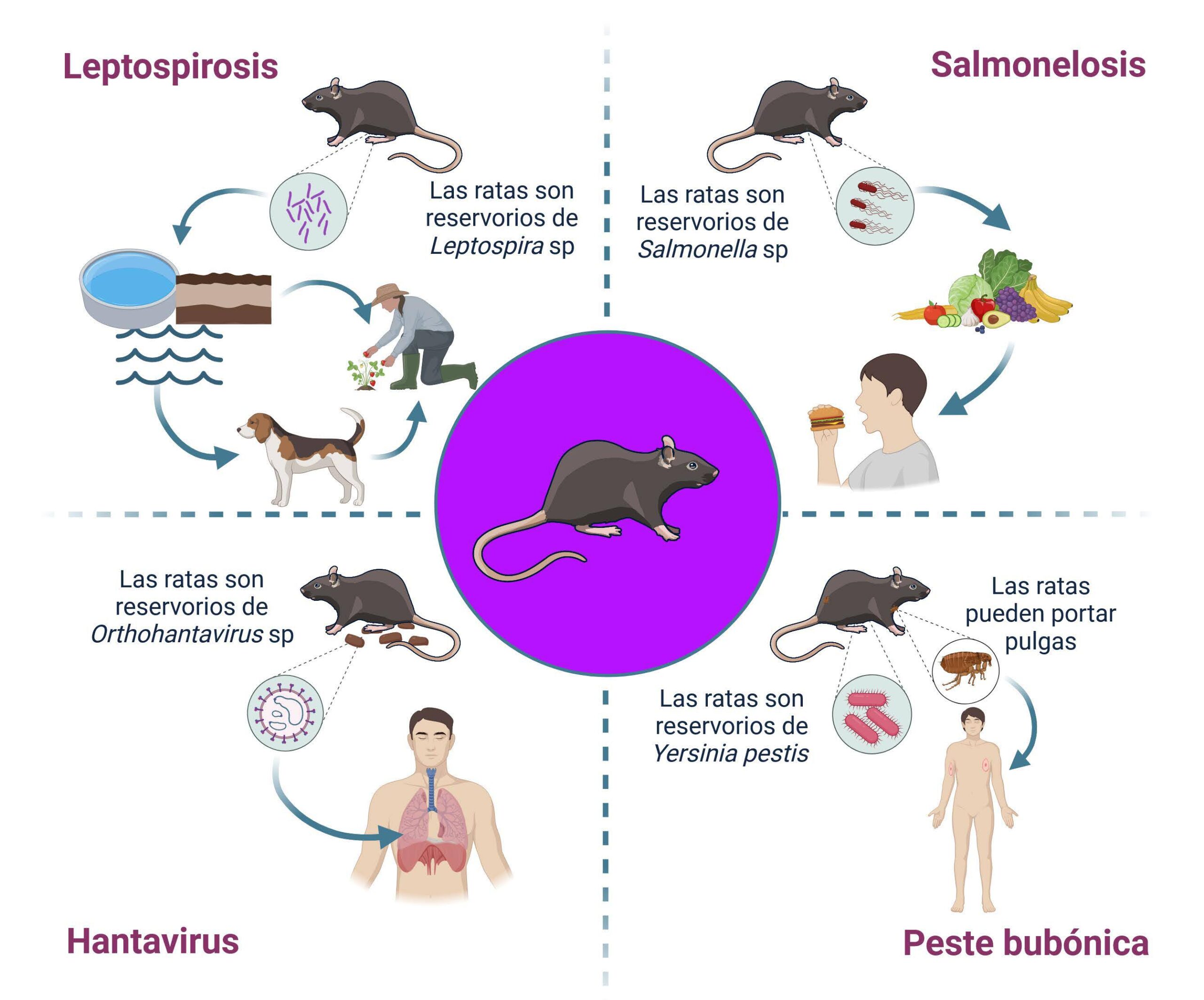

Algunas de las enfermedades que pueden ocasionar los patógenos que portan las ratas son: leptospirosis,2 salmonelosis, fiebre hemorrágica por hantavirus,3 y plaga (Himsworth et al., 2013; ver figura 3). Aunque popularmente se considera que transmiten la rabia, esto es falso (Macadam, 1972), ya que, primero, las ratas no portan naturalmente el virus de la rabia, y, segundo, sucede que el virus se transmite cuando un animal infectado muerde a otro, sin embargo, es poco probable que una rata sobreviva al ataque de un animal infectado y, por eso, en condiciones normales, las ratas mordidas por un animal infectado no sobrevivirían al ataque para llegar a enfermarse y, por tanto, no podrían llegar a morder y transmitirlo a otros animales o seres humanos.

Figura 3. Cuatro de las principales enfermedades en donde las ratas podrían ser parte del ciclo de infección, pues son reservorios naturales de patógenos como bacterias (Leptospira sp., Salmonella sp. y Yersinia pestis) y virus (Orthohantavirus sp,) que ocasionan enfermedades en humanos.

Crédito: Gloria Tapia Ramírez con BioRender.

¿Grandes soluciones a grandes problemas?

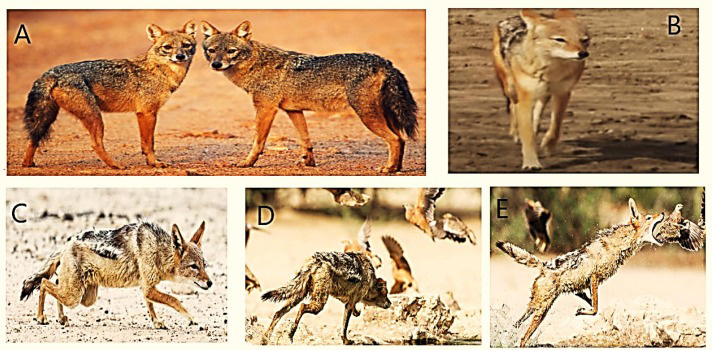

Desde que las ratas conviven con los humanos, varias han sido las maneras en las que hemos intentado controlarlas o desaparecerlas. Los actuales cazarratas también apuestan a medidas extravagantes para su exterminio. Por ejemplo, en la ciudad de Chicago, donde se han implementado millonarias estrategias para exterminar a las ratas de la ciudad, hace unos años liberaron a algunos coyotes en parques públicos (Gehrt, 2006), que naturalmente se alimentan de roedores silvestres, con la esperanza de que éstos acabaran con las ratas. La estrategia no funcionó, de hecho, representó un problema mayor porque los coyotes persiguieron a todo lo que encontraron, incluso a los humanos.

Desde luego, no todas las estrategias para cazar a las ratas son tan rimbombantes, lo más común es emplear venenos, también llamados rodenticidas. Lamentablemente, si bien son muy efectivos la mayoría de las veces, representan un grave problema para la fauna silvestre y animales de compañía que accidentalmente consuman el veneno o al animal moribundo.

Hasta el momento, el debate de qué hacer con las ratas de nuestras ciudades, pequeñas o grandes, incrementa porque se ven más. Y este debate se acompaña con el desarrollo de venenos progresivamente más poderosos, de trampas más sofisticadas, y de modernos cazarratas cada vez mejor preparados. Pero también debería estar acompañado de mejores y más calibrados estudios sobre las poblaciones de ratas en más lugares del planeta. Los humanos nos movemos a una dinámica en la que las ciudades serán más y más grandes, y al final serán lo único que la gente conocerá. En este sentido, la escasa gestión de los residuos que generamos juega un papel importante como detonador de la presencia de las ratas. Ellas seguirán acompañándonos en este viaje y es mejor entenderlas mejor para mantenerlas a raya. Hasta ahora la mejor solución es la prevención, entre más limpias estén nuestras ciudades y nuestros espacios personales, más lejos mantendremos a las ratas.

Referencias

- Armitage, P. L. (1994). Unwelcome companions: ancient rats reviewed. Antiquity, 68(259), 231-240. https://doi.org/10.1017/S0003598X00046548.

- Berlinger, J. (2023). Can humans and rats live together? Paris is trying to find out. cnn travel. https://tinyurl.com/4aacyvfs.

- Braun, A. (2013). Her Majesty’s Rat-Catcher. Lapham’s Quarterly. https://www.laphamsquarterly.org/roundtable/her-majestys-rat-catcher.

- Conrad, Z., Niles, M. T., Neher, D. A., Roy, E. D., Tichenor, N. E., y Jahns, L. (2018). Relationship between food waste, diet quality, and environmental sustainability. PLoS ONE, e0195405. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195405.

- Feng, A. Y. T., y Himsworth, C. G. (2014). The secret life of the city rat: A review of the ecology of urban Norway and black rats (Rattus norvegicus and Rattus rattus). Urban Ecosyst, 17(1), 149-162. https://doi.org/10.1007/s11252-013-0305-4.

- Gehrt, S.D. (2006). Urban coyote ecology and management: The Cook County, Illinois coyote project [Ohio State University Extension Bulletin 929]. Ohio State University. https://tinyurl.com/yck8j9v9.

- Himsworth, C. G., Parsons, K. L., Jadine, C. y Patrick D. M. (2013). Rats, cities, and pathogens: a systematic review and narrative synthesis of literature regarding the Ecology of rat-associated zoonoses in urban centers. Vector Borne Zoonotic Dis, 13(X), 1-11. DOI: 10.1089/vbz.2012.1195.

- Inglis, I. R., Shepherd, D. S., Smith, P., Haynes, P. J., Bull, D. S., y Cowan, D. P. (1996). Foraging behaviour of wild rats (Rattus norvegicus) towards new food and bait containers. Applied Animal Behaviour Science, 47,175-190. https://doi.org/10.1016/0168-1591(95)00674-5.

- Macadam, I. (1972). Failure to transmit rabies to rats and mice by ingestion and contact. Tropical Animal Health and Production, 4,90-94. https://doi.org/10.1007/BF02359740.

- Mayhew, H. (1851). Jack Black. [Ilustración]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jack_Black.jpg.

- Mills, D. S. (2010). Encyclopedia of applied animal behaviour and welfare. CABI Publishing, London https://doi.org/10.1079/9780851997247.000.

- Orkin. (2022). Chicago tops Orkin’s rattiest cities list for eighth consecutive year. Press Room. https://www.orkin.com/press-room/orkin-top-rattiest-cities-2022.

- Osorio-Gómez, D., Guzmán-Ramos, K., y Bermúdez-Rattoni, F. (2018). Neurobiology of neophobia and its attenuation. En S. Reilly (Ed.), Food Neophobia (pp. 111-128). Woodhead Publishing. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101931-3.00006-9.

- Parsons, M. H., Richardson, J. L., Kiyokawa, Y., Stryjek, R., Corrigan, R. M., Deutsch, M. A., Ootaki, M., Tanikawa, T., Parsons, F. E., y Munshi-South, J. (2021). Rats and the covid-19 pandemic: Considering the influence of social distancing on a global commensal pest. Journal of Urban Ecology, 7(1), juab027. https://doi.org/10.1093/jue/juab027.

- Puckett, E. E., Orton, D., y Munshi-South, J. (2020). Commensal Rats and Humans: Integrating Rodent Phylogeography and Zooarchaeology to Highlight Connections between Human Societies. BioEssays, 42(5), 1-10. https://doi.org/10.1002/bies.201900160.

- Rodriguez, Lukas. (s.f.) Calles De Nueva York [Fotografía]. Pexels. https://tinyurl.com/yuwxbp8m.

- The French-Canadian Genealogist. (2018). Le Chasseur de rats/The Rat-Catcher. https://tinyurl.com/49rxr3sw.

- La uam participa en proyecto y ejecución de obra de saneamiento del Canal Nacional. (2022). Semanario de la uam, 4(25), 4-5. https://semanario.uam.mx/wp-content/uploads/2022/12/SemanarioUAM25OK-1.pdf.

Recepción: 2023/10/03. Aprobación: 2024/05/08. Publicación: 2025/03/11.