Vol. 26, núm. 2 marzo-abril 2025

Pesca y acuicultura: ¿cómo salvar nuestros mares?

Sergio Escárcega-Rodríguez CitaResumen

En los últimos 50 años, el clima de la Tierra ha cambiado drásticamente, y gran parte de la culpa recae en la sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Este fenómeno ha afectado incluso a la acuicultura, que ha crecido rápidamente, pero a un alto costo para el medio ambiente. Para frenar estos impactos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (onuaa), o más conocida como fao promueve enfoques como el Enfoque Ecosistémico de la Pesca (eep) y el Enfoque Ecosistémico de la Acuicultura (eea), que buscan una forma más equilibrada de gestionar estos sectores. En México, aunque ya existe legislación en la materia, es clave actualizarla para alinearla con estos enfoques globales, enfocados en la sostenibilidad. Adaptarse a estos marcos no sólo sería un paso hacia prácticas acuícolas más responsables, sino también una medida crucial para preservar la biodiversidad y garantizar un futuro más saludable para el planeta.

Palabras clave: acuicultura, sostenibilidad, pesca, biodiversidad, México.

Fishing and aquaculture: how to save our oceans?

Abstract

In the last 50 years, Earth’s climate has changed drastically, largely due to the overexploitation of our natural resources. This phenomenon has even affected aquaculture, which has grown rapidly but at a high environmental cost. To mitigate these impacts, the fao promotes approaches like the Ecosystem Approach to Fisheries (eaf) and the Ecosystem Approach to Aquaculture (eaa), which aim for a more balanced way of managing these sectors. In Mexico, although there is already legislation on the matter, it is crucial to update it to align with these global approaches focused on sustainability. Adapting to these frameworks would not only be a step toward more responsible aquaculture practices but also a crucial measure to preserve biodiversity and ensure a healthier future for the planet.

Keywords: aquaculture, sustainability, fishing, biodiversity, Mexico.

Rediseñar la regulación pesquera y acuícola

En los últimos 50 años, el planeta ha sufrido transformaciones que cambiaron las condiciones climáticas que prevalecieron durante más de 10 mil años. Esta alteración es consecuencia directa de la presión humana sobre los recursos naturales, que ha llevado a sobrepasar varios límites críticos para la sostenibilidad. Este desajuste pone en peligro los equilibrios de los ciclos biogeoquímicos1 a gran escala y, por ende, la viabilidad del capital natural, entendiendo esto como la biodiversidad global (b@unam, 2024); (Rockström, 2021).2 En términos sencillos, estamos arriesgando el futuro de la vida tal como la conocemos.

Es momento de actuar

La urgencia de tomar medidas para frenar el deterioro ambiental es cada vez más evidente. Es fundamental implementar estrategias que reduzcan el impacto negativo tanto en las prácticas productivas como en los hábitos de consumo, con el propósito de garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones y preservar el patrimonio natural. En este contexto, la acuicultura, que ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, representa un sector clave que no puede quedar rezagado.

A nivel global, la fao ha promovido el Enfoque Ecosistémico de la Pesca (eep) y el Enfoque Ecosistémico de la Acuicultura (eea)3 (Andrade Pérez y Shepherd, 2006), resaltando la importancia de marcos regulatorios más amplios para la gestión sostenible del sector. Estos enfoques, formalmente introducidos en el sector pesquero a través del Código de Conducta para la Pesca Responsable (fao, 1995), integran aspectos ecológicos, sociales y económicos esenciales para la sostenibilidad y gobernanza4 del sector (onu, 2024). Su meta es lograr que la pesca y la acuicultura se desarrollen sin comprometer la salud de los ecosistemas ni el bienestar de las comunidades que dependen de ellos.

Desde 2006, la fao ha trabajado en la consolidación de un enfoque ecosistémico para la acuicultura, y en 2011 estableció lineamientos específicos para su implementación (fao, 2011). La adopción de estos principios ha demostrado que es posible integrar sostenibilidad y productividad (fao, 2018). Un ejemplo de ello es el cultivo intensivo de peces en sistemas suspendidos (Figura 1).

Figura 1. Cultivo intensivo de peces en sistemas suspendidos.

Crédito: Panorama Acuícola (2019).

Los pilares del enfoque ecosistémico

Cuando hablamos del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (eep) y el Enfoque Ecosistémico de la Acuicultura (eea), no estamos sólo describiendo un conjunto de normas técnicas. Estas directrices de la fao proponen un proceso participativo de ordenación, en el que se incluyen diversas voces de la sociedad: gobiernos, académicos, productores y comunidades. Todo esto debe estar adaptado a los riesgos propios de la pesca y la acuicultura. Entre las características más destacadas de estos enfoques, encontramos:

- La participación activa de todas las partes interesadas en cada etapa de la planificación y aplicación.

- Un análisis exhaustivo de los elementos clave del sistema de pesca o acuicultura: lo ecológico, lo social, lo económico y la gobernanza, todo visto desde una perspectiva global que también considera factores externos, como el cambio climático.

- Toma de decisiones basada en los mejores conocimientos disponibles, tanto científicos como tradicionales, impulsando evaluaciones de riesgo.

- El diseño de planes de ordenación específicos para diferentes zonas o sistemas, con límites claros que faciliten su implementación efectiva.

Para su implementación efectiva, se requiere un ciclo de ordenación que incluya planificación, ejecución y retroalimentación para ajustar el marco regulatorio ante nuevos desafíos. En este sentido, las figuras de gobernanza, como los Consejos Nacionales de Pesca y Acuicultura que operan en México y otros países, juegan un papel crucial.

Cambio climático: el gran desafío

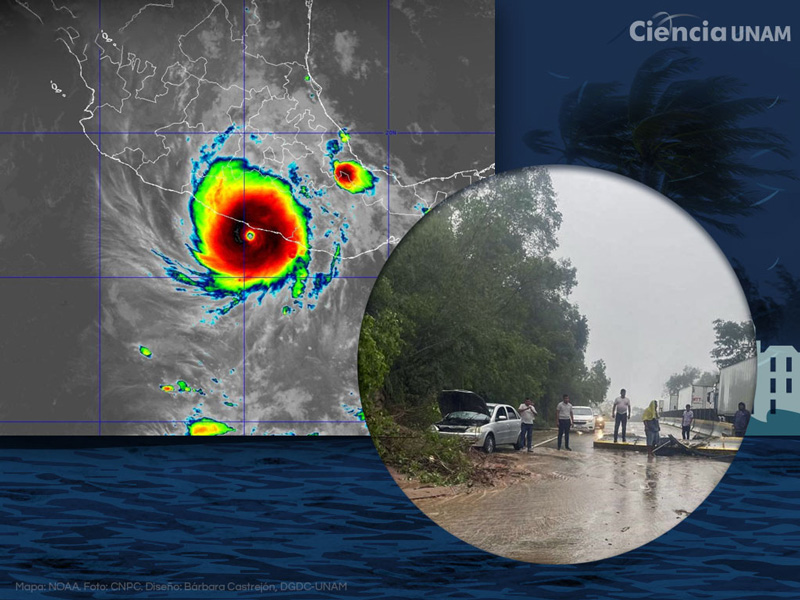

El eep y el eea son herramientas fundamentales para mitigar los efectos del cambio climático en la pesca y la acuicultura. Al fortalecer la resiliencia5 del sector, se reduce su vulnerabilidad a eventos climáticos extremos (De Silva y Soto, 2009). Un ejemplo de esto ocurrió en México en octubre de 2023, cuando el huracán Otis impactó Acapulco con categoría 5 y vientos de hasta 300 km/h (Figura 2). Este evento subraya la necesidad urgente de establecer esquemas de adaptación que protejan a los sistemas de cultivo, como los que operan en jaulas flotantes en el mar (Escárcega-Rodríguez, 2020), especialmente en regiones expuestas a ciclones tropicales.

Figura 2. Impacto del huracán Otis en Acapulco, octubre de 2023.

Crédito: Domínguez et al., (2023).

Planificación espacial para un futuro sostenible

Uno de los pilares del eep/eea es la planificación espacial de la acuicultura, que debe equilibrar viabilidad económica con sostenibilidad social y ambiental. En especial, cuando se realiza en espacios compartidos, como el mar o cuerpos de agua naturales (fao y Banco Mundial, 2015). En este contexto, la fao ha orientado a muchos países en la planificación espacial, incluyendo la zonificación y la selección de sitios para acuicultura con una perspectiva ecosistémica (Aguilar-Manjarrez, Soto y Brummett, 2017). En México, por ejemplo, la identificación de ecorregiones marinas ha sido crucial para guiar el desarrollo y la planificación de la acuicultura.

EEP/EEA: avances y retos globales

A nivel global, se han logrado avances importantes en la aplicación de los elementos del eep/eea, que van desde la sensibilización de los responsables de la formulación de políticas y los interesados directos en materia de pesca y acuicultura, hasta el desarrollo de actividades de pesca y acuicultura rentables y generadoras de empleo, que sólo se logran con un enfoque integrado y sostenible para el aprovechamiento de los recursos acuáticos vivos y su entorno.

La proliferación de proyectos alineados con estos enfoques ha sido clave, promovidos tanto por organismos gubernamentales como por ongs dedicadas a la gestión de recursos naturales. Ejemplos destacados en América Latina incluyen el cultivo de camarón en el Golfo de Fonseca, Nicaragua, donde colaboraron empresarios, pescadores, universidades, ongs y gobiernos; y en Chile, la implementación de áreas de manejo integrado para la pesca y el cultivo de salmón en la región de Los Lagos (Soto y Jara, 2005).

Resulta alentador que el porcentaje de los países que adoptan el eep o un enfoque similar creció del 69% en 2011 al 79% en 2015. Sin embargo, el grado de adopción difiere entre las regiones. En América Latina, de destacarse, llega al 84% (fao, 2018).

México frente a la acuicultura sostenible

En México, los esfuerzos por aplicar los principios del eep/eea se reflejan en documentos como la Carta Nacional Acuícola (imipas, 2024), que define especies y zonas de cultivo, así como en lineamientos específicos de ordenación para distintas entidades federativas. Sin embargo, aún hay áreas pendientes, como:

- Evaluación de la capacidad de carga de cuerpos de agua federales.

- Desarrollo de tecnologías innovadoras para la producción sostenible de crías de peces diádromos6 (Pérez, 2018; Escárcega-Rodríguez, 2023).

- Planificación adecuada para la gestión de la pesca y la acuicultura en cuencas hidrográficas y ecorregiones marinas (Figura 3).

Figura 3. Ecorregiones marinas de México. Base para la planificación espacial de la acuicultura.

Crédito: CONABIO, (2022).

Es fundamental adaptar el cultivo de especies marinas y de agua dulce a la capacidad de carga de los ecosistemas, considerando incluso un enfoque regional. Esto cobra especial relevancia en los modelos intensivos, como el cultivo en jaulas flotantes de tilapia y bagre en cuerpos de agua continentales, o de pargos, pámpanos y corvinas en el mar. En estos casos, es crucial implementar mecanismos que mitiguen el impacto ambiental, principalmente el aumento de materia orgánica y nutrientes en los cuerpos de agua receptores.

Mirando hacia el futuro

Es fundamental profundizar en la aplicación del eep/eea en México. Aunque existe un marco legal amplio para regular y fomentar la pesca y la acuicultura, es necesario actualizarlo y adaptarlo a los criterios más recientes de la fao. La preocupación por la sobreexplotación de los ciclos biogeoquímicos y su impacto en la biodiversidad hace urgente esta adecuación. La conapesca, como autoridad en la materia, deberá considerar este reto dentro del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura, el principal mecanismo de gobernanza intersectorial para la sostenibilidad del sector.

Referencias

- Aguilar-Manjarrez, J., Soto, D., y Brummett, R. (2017) Aquaculture zoning, site selection and area management under the ecosystem approach to aquaculture: A handbook. fao World Bank https://tinyurl.com/2pjebr7y.

- Andrade Pérez, A., y Shepherd, G. (2006) El enfoque ecosistémico: Cinco pasos para su implementación. uicn https://portals.iucn.org/library/node/8808.

- b@unam. (2024) Ciclos biogeoquímicos. Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la unam. cuaieed https://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/ciclos_biogeoquimicos/.

- conabio. (2022, 26 octubre) Ecorregiones marinas | Biodiversidad Mexicana. Biodiversidad Mexicana https://www.biodiversidad.gob.mx/region/ecorregiones-marinas.

- De Silva, S. S., y Soto, D. (2009). El cambio climático y la acuicultura: Repercusiones potenciales, adaptación y mitigación. En K. Cochrane, K., De Young, C., Soto, D., y Bahri, T. (Eds.), Consecuencias del cambio climático para la pesca y la acuicultura: Visión de conjunto del estado actual de los conocimientos científicos (pp. 151-212). fao https://www.fao.org/4/i0994s/i0994s03.pdf.

- Domínguez, E., y Juárez, C. (2023, 10 octubre) Otis, el huracán que es un desafío para la ciencia. Ciencia unam https://ciencia.unam.mx/leer/1458/otis-el-huracan-que-es-un-desafio-para-la-ciencia-.

- Escárcega-Rodríguez, S. (2020). Piscicultura marina tropical con peces diádromos: Estrategia frente al cambio climático en México Revista Digital Universitaria, 21(6), noviembre-diciembre https://doi.org/10.22201/cuaieed.16076079e.2020.21.6.3.

- Escárcega-Rodríguez, S. (2023) Catálogo de especies para la piscicultura marina en el Pacífico Sur de México (176 p.). Sergio Escárcega-Rodríguez, Ed. Disponible en Amazon-Kindle: https://tinyurl.com/mr42mxsh.

- fao y Banco Mundial. (2015) Zonificación, selección de sitios y manejo de áreas acuícolas bajo el enfoque ecosistémico a la acuicultura: Policy brief. fao https://tinyurl.com/yc52p3kr.

- fao. (1995) Código de conducta para la pesca responsable. fao https://tinyurl.com/8wcurkax.

- fao. (2011) Desarrollo de la acuicultura. 4. Enfoque ecosistémico a la acuicultura. Orientaciones técnicas de la fao para la pesca responsable (N.º 5, Supl. 4). fao https://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/aquaculture/aq2010_11/root/2011/i1750s.pdf.

- fao. (2018) El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018: Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. fao https://tinyurl.com/pt6jr9hm.

- imipas. (2024) Carta Nacional Acuícola. Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sostenibles. sader, México https://www.gob.mx/imipas/acciones-y-programas/carta-nacional-acuicola.

- onu. (2024) Acerca de la buena gobernanza y los derechos humanos. Naciones Unidas Derechos Humanos https://www.ohchr.org/es/good-governance/about-good-governance.

- Panorama Acuícola. (2019, 30 marzo). Regal Springs presentó en México su programa de Desarrollo Sustentable en cultivo de mojarra “CUIDAMOS” Panorama Acuícola Magazine https://tinyurl.com/3283vr4z.

- Pérez, J. I. (2018). Regulación osmótica de los peces diádromos Animalia. Cuaderno de cultura científica. Consultado el 27 de julio de 2020 https://culturacientifica.com/2018/05/08/la-regulacion-osmotica-de-los-peces-diadromos/.

- Rockström, J. (2021) Romper los límites: La ciencia de nuestro planeta [Documental]. Netflix.

- Soto, D., y Jara, F. (2005). Implementando el enfoque ecosistémico a la acuicultura para abordar los objetivos socioeconómicos, ambientales y de gobernanza Interdisciplinary Center for Aquaculture Research (incar) https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/09/13_Doris-Soto_EAA-para-taller-Cap-Carga.pdf.

Recepción: 2023/10/09. Aceptación: 2024/10/08. Publicación: 2025/03/11.