Vol. 24, núm. 3 mayo-junio 2023

El secreto peor guardado de la nutrición: una visión integral de la obesidad

César Huerta Canseco, Mario Caba Vinagre y Mario Daniel Caba Flores CitaResumen

Uno de los problemas más comúnmente asociados a la obesidad son las alteraciones metabólicas. Sin embargo, estas, son el resultado de una exposición constante y prolongada a la inflamación de bajo grado provocada por la obesidad ¿Esta inflamación solo causa problemas a nivel metabólico? ¿Cómo afecta la inflamación de un individuo obeso su cerebro? El presente artículo pretende abordar estas preguntas y reflexionar con el lector, sobre la complejidad del entorno moderno y la obesidad, además de aportar sugerencias para su prevención y control.

Palabras clave: Inflamación, obesidad, motivación al alimento, sistemas de recompensa.

Nutrition’s worst kept secret: a comprehensive view of obesity problem

Abstract

One of the problems most commonly associated with obesity is metabolic disturbances. However, these are the result of constant and prolonged exposure to the low-grade inflammation caused by obesity. Does this inflammation only cause problems at the metabolic level? How does the inflammation of an obese individual affect his or her brain? This article aims to address these questions and to reflect with the lector on the complexity of the modern environment and obesity, as well as to provide advice on how to control it.

Keywords:Inflammation, obesity, food motivation, reward systems.

Introducción

¿Qué pasaría si todos los productos milagros para el control de peso realmente cumplieran con lo que prometen? Seguramente las complicaciones relacionadas con la obesidad no seguirían siendo uno de los principales problemas de salud pública en el país. En México, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018), el 10.3% de los adultos mayores de 20 años son diabéticos, 18.4% son hipertensos y el 74.9% tienen ya un diagnóstico de sobrepeso u obesidad. Estos datos colocan a México en el segundo lugar mundial en sobrepeso y obesidad.

¿Por qué es grave que casi el 80% de la población adulta de nuestro país tenga sobrepeso u obesidad? La obesidad es definida por la Organización Mundial de la Salud (oms) como la acumulación excesiva de masa grasa que puede ser perjudicial para la salud. El concepto de perjudicial para la salud es amplio y contempla desde las consecuencias inmediatas hasta complicaciones futuras. La obesidad está estrechamente ligada a la presencia del síndrome metabólico, el cual es un conjunto de anormalidades metabólicas que se caracterizan por un deterioro progresivo del organismo (Castillo et al., 2017) y que, de no ser controladas, tienden a desencadenar en problemas de salud irreversibles.

La pérdida de sensibilidad a la hormona insulina es un componente muy característico de este síndrome y uno de los marcadores tempranos más asociados a los problemas metabólicos derivados de la obesidad. Es también consecuencia de un mecanismo de toxicidad vinculado al tejido adiposo denominado lipoinflamación. No olvidemos que la principal característica de la obesidad es la acumulación excesiva de tejido adiposo; que no sólo sirve como reserva energética, pues desempeña funciones endocrinas importantes para una correcta respuesta metabólica e inmunológica. El tejido adiposo puede representar del 2% al 70% del peso corporal en una persona y se considera que por debajo de 25% a 35% es un porcentaje óptimo o saludable, dependiendo de factores como la edad o el sexo (Jo y Mainous iii, 2018). Pero reflexionemos, ¿por qué tener más grasa es perjudicial para la salud?

Inflamación de bajo grado asociada con la obesidad

Un término muy utilizado en los diagnósticos de sobrepeso u obesidad es el de obeso “sano” para referirse a personas que no presentan alteraciones en los marcadores metabólicos más comúnmente explorados, tales como la glucosa en ayunas o la presión arterial. Entonces, ¿cuál podría ser el problema en las personas que acumulan más de 25% de su peso corporal en grasa, pero no presentan estas alteraciones metabólicas? Gracias a la investigación científica, hoy conocemos mejor el complejo papel que desempeña el tejido adiposo en el organismo. Anteriormente, se consideraba que este tejido sólo cumplía funciones de almacenamiento y homeostasis energética; sin embargo, hoy sabemos que desempeña una amplia variedad de funciones inmunológicas y tiene una importante actividad de señalización en el resto del organismo (Ahmed y Greene, 2021).

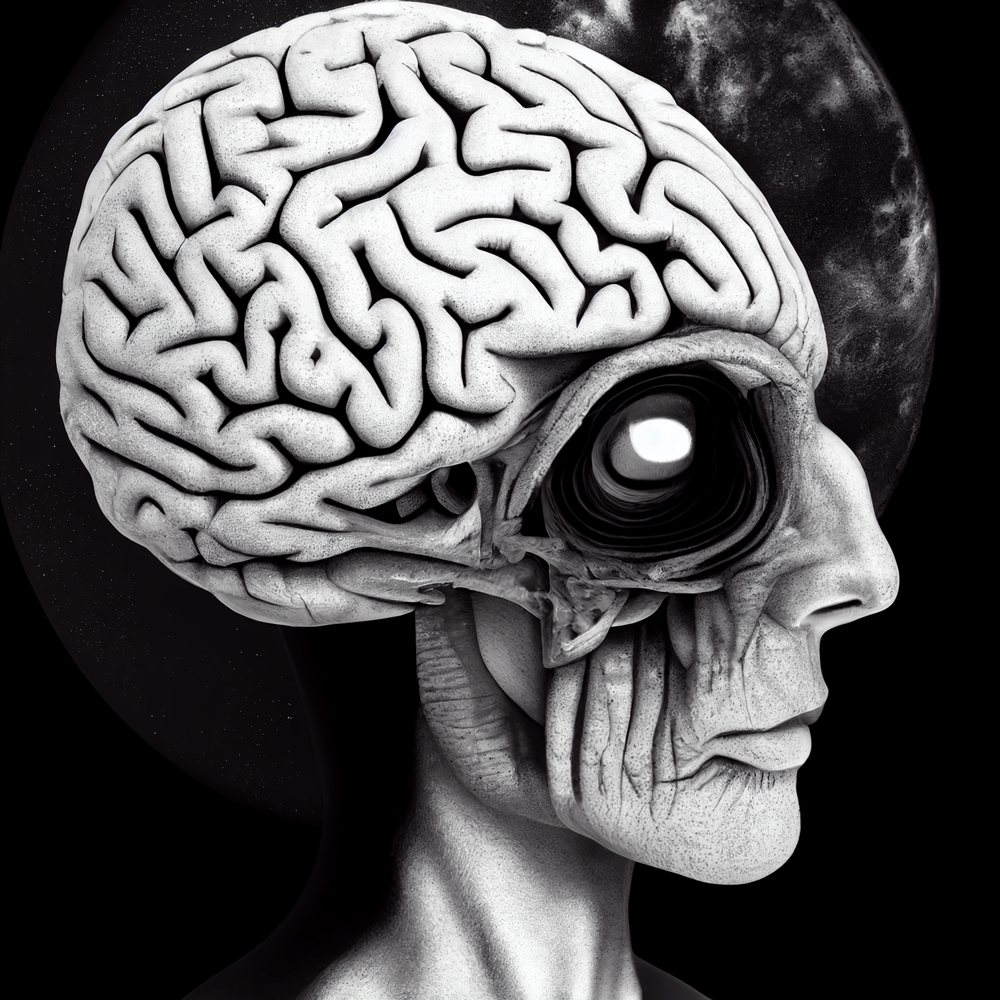

Primero, es importante reconocer que hay tres grandes clasificaciones de tejido adiposo: el tejido adiposo blanco (tab), el tejido adiposo marrón (tam) y el tejido adiposo beige. La estructura primaria que los conforma es el adipocito (figura 1), el cual almacena el exceso de nutrientes en forma de triglicéridos (grasa), incrementando su tamaño (hipertrofia1). Una vez excedida su capacidad genera nuevos adipocitos (hiperplasia2) que suplirán los requerimientos de almacenamiento energético.

El tejido adiposo marrón y beige, similares funcional y estructuralmente, están enfocados a la termorregulación corporal y disipación de energía en forma de calor; proceso que depende principalmente de la estructura mitocondrial del tejido y de la presencia de una proteína especial denominada proteína desacoplante o ucp1 por sus siglas en inglés (Ahmed y Greene, 2021). El tejido adiposo blanco es diferente porque su función principal es el almacenamiento de grasa; tiene una distribución subcutánea y visceral, y es el tejido adiposo relacionado con las patologías de la obesidad.

Figura 1. Diferencias morfológicas en adipocitos del tejido adiposo marrón (A) y el tejido adiposo blanco (B).

Crédito: elaboración propia, creada con BioRender.com.

Los adipocitos interactúan con su ambiente inmediato y con el resto de células del organismo, respondiendo y afectando también a otros tejidos. La acumulación de grasa en el área del abdomen (visceral) se considera la más dañina para el metabolismo debido a que está más asociada a la resistencia a la insulina (Ahmed y Greene, 2021). ¿Pero, qué pasa con los individuos que mantienen una sensibilidad a la insulina “normal” y son considerados metabólicamente sanos? Entre 10% y 25% de los individuos obesos no presentan esta alteración metabólica, ¿significa que este porcentaje de individuos no se ven afectados por la acumulación excesiva de tejido adiposo?

El tejido adiposo, como todos los tejidos que componen al organismo, necesita recibir oxígeno y nutrientes provenientes de la sangre y su expansión se ve acompañada de la formación de nuevos vasos sanguíneos. El problema se origina por el crecimiento excesivo del tejido. Recordemos que un porcentaje de grasa corporal de entre 25% y 35% no representa un riesgo grave a la salud metabólica. Después de haber utilizado la glucosa necesaria el cuerpo almacena un pequeño porcentaje de energía en forma de glucógeno en el músculo y el hígado, el resto de la energía ingerida se transforma en triglicéridos y se almacena en el tab; es por esto que es el único tejido en el organismo que tiene una capacidad de crecimiento tan amplia (desde el 2% hasta el 70% del peso corporal).

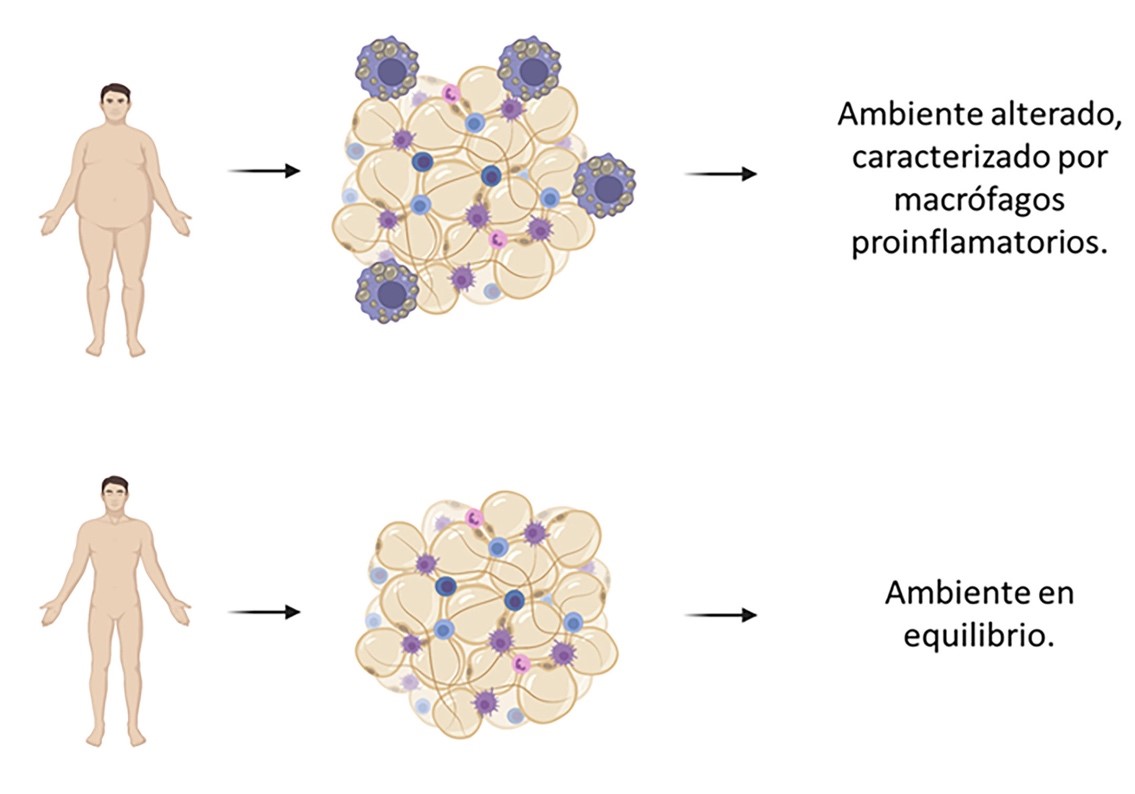

El incremento excesivo en el tamaño del tejido genera condiciones insuficientes o poco favorables de oxigenación, como resultado se genera un ambiente “tóxico” en las zonas afectadas (Ahmed y Greene, 2021). Esto es un problema grave porque se afecta la supervivencia de los adipocitos y muchos de ellos mueren. Cuando esto ocurre el sistema inmune se involucra y recluta macrófagos, un tipo de célula inmunitaria que “limpia” la zona afectada. Y entonces la principal forma de deshacerse de estos adipocitos muertos es por medio de liberación de sustancias que los destruyen y por un proceso llamado fagocitosis que implica la ingesta de los mismos. Entonces un macrófago que fagocitó un adipocito muerto emite señales químicas que informan al resto de células cercanas que existe un problema y deben acudir al sitio. El ciclo se repite, con lo que se produce un proceso de inflamación, se pone en alerta al resto de los componentes del sistema inmunitario (vr figura 2). Si la persona continúa ingiriendo un exceso de calorías, el tab continuará aumentando de tamaño y en consecuencia también aumentará la respuesta del sistema inmunitario, dando como resultado un proceso inflamatorio permanente que implica graves consecuencias para el equilibrio metabólico del cuerpo.

Figura 2. La obesidad genera cambios en el equilibrio inmunológico del cuerpo.

Crédito: elaboración propia, creada con BioRender.com.

En todos los individuos obesos, se presenta un proceso inflamatorio constante que cambia la dinámica del sistema inmunitario sin que necesariamente se vea reflejado un efecto a nivel metabólico como la resistencia a la insulina, dando la apariencia de un obeso “sano”. Dos de las sustancias que intervienen en este proceso inflamatorio son la Interleucina-6 (il-6) y el factor de necrosis tumoral alfa (tnf-α), asociadas al desarrollo de problemas metabólicos. Su estudio es un tema importante para comprender la fisiopatología de la obesidad.

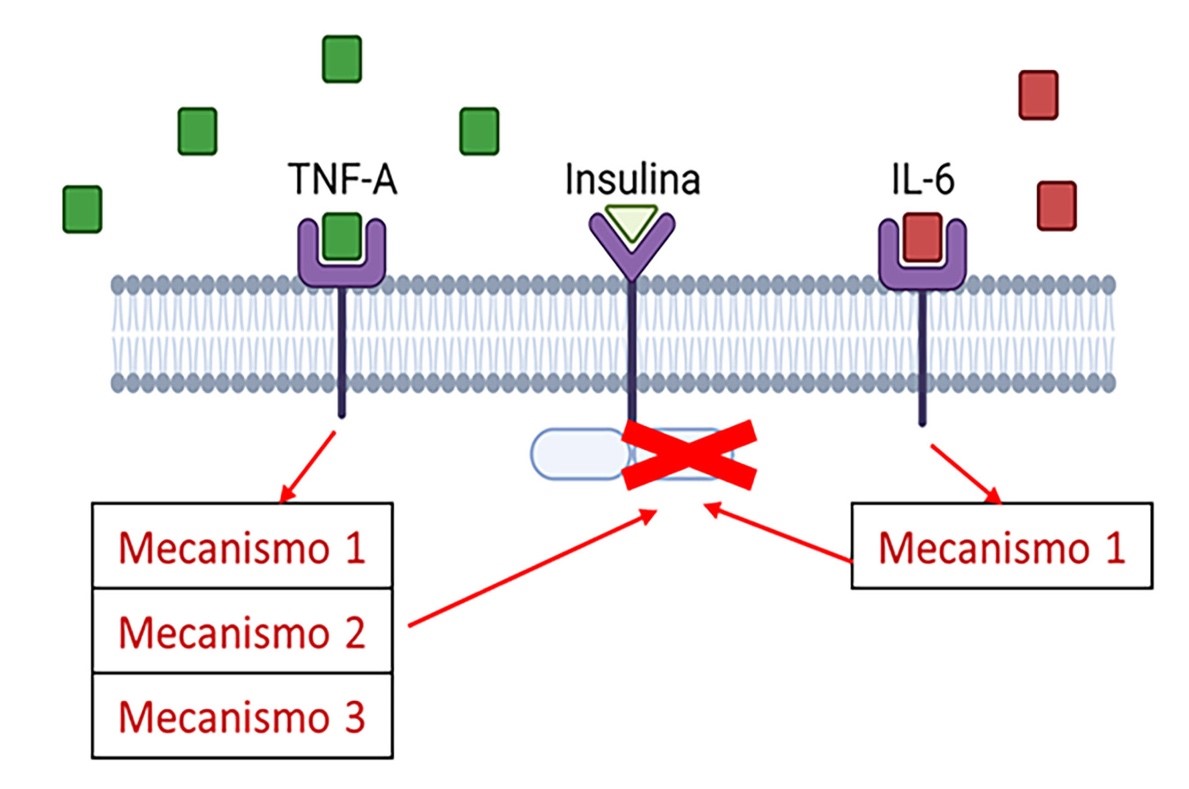

El principal combustible en el cuerpo humano es la glucosa, que se sintetiza a partir de la digestión de carbohidratos o que se puede obtener de las reservas grasas del tab. Asimismo, el mecanismo por el cual las células del organismo son capaces de captar la glucosa proveniente de la circulación periférica implica la participación de una hormona producida por el páncreas llamada insulina. Esta hormona tiene diversas funciones, una de ellas es la de participar en el transporte de glucosa al interior de las células. Pero las células del cuerpo también tienen receptores para moléculas inflamatorias como la il-6 y el tnf-α, y el exceso de éstas interfiere con los receptores que captan la insulina circulante y dificultan su actividad; esto es, interfieren con la introducción de glucosa a la célula (ver figura 3). Como resultado de una exposición prolongada a estas moléculas inflamatorias, se induce lo que se conoce como resistencia a la insulina y el inicio de problemas metabólicos.

Figura 3. La inflamación derivada de la obesidad genera cambios en la captación de insulina dentro de la célula, provocando a largo plazo una disminución en la sensibilidad.

Crédito: elaboración propia, creada con BioRender.com.

Los marcadores metabólicos comúnmente utilizados en la práctica clínica, por lo regular, no identifican estas moléculas inflamatorias para poder determinar un estado de inflamación. Es por eso que el diagnóstico de obeso “sano” puede generar una menor preocupación de los pacientes por mejorar su porcentaje de grasa corporal, pero en realidad se está enmascarando un problema de salud a futuro.

Esta inflamación no se limita a los órganos encargados de la regulación de la glucosa, como el hígado o el músculo esquelético. Su presencia se expande hasta el cerebro y es un factor importante en fenómenos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer, que ha sido asociada a la obesidad (Niero et al., 2017), y en el deterioro de zonas cerebrales implicadas en la regulación de la ingesta, así como la percepción de hambre y saciedad (Pimentel et al., 2014).

Sistemas de recompensa, alimentación y obesidad

Si la obesidad es producto de comer más de lo que necesitamos, la solución más lógica y sencilla sería comer menos. ¿Entonces, por qué comemos más de lo que necesitamos si sabemos que es perjudicial? La alta ingesta de calorías en la dieta moderna no responde únicamente a un fin práctico de ingerir alimentos para la supervivencia. En realidad, desequilibramos la balanza hacia el otro extremo, cambiamos el problema de la falta de alimento por un exceso de él.

Desde un punto de vista evolutivo, tiene sentido que el organismo genere mecanismos que le aseguren ingerir el alimento necesario. Esto es que se genere una sensación de “recompensa” al comer para que la persona continúe alimentándose y, de esta manera, se incrementen sus probabilidades de supervivencia. En el contexto actual en el que existe una sobreproducción alimenticia, se genera un proceso de “exceso de recompensa” en el cerebro y un problema de sobrepeso y obesidad con graves consecuencias.

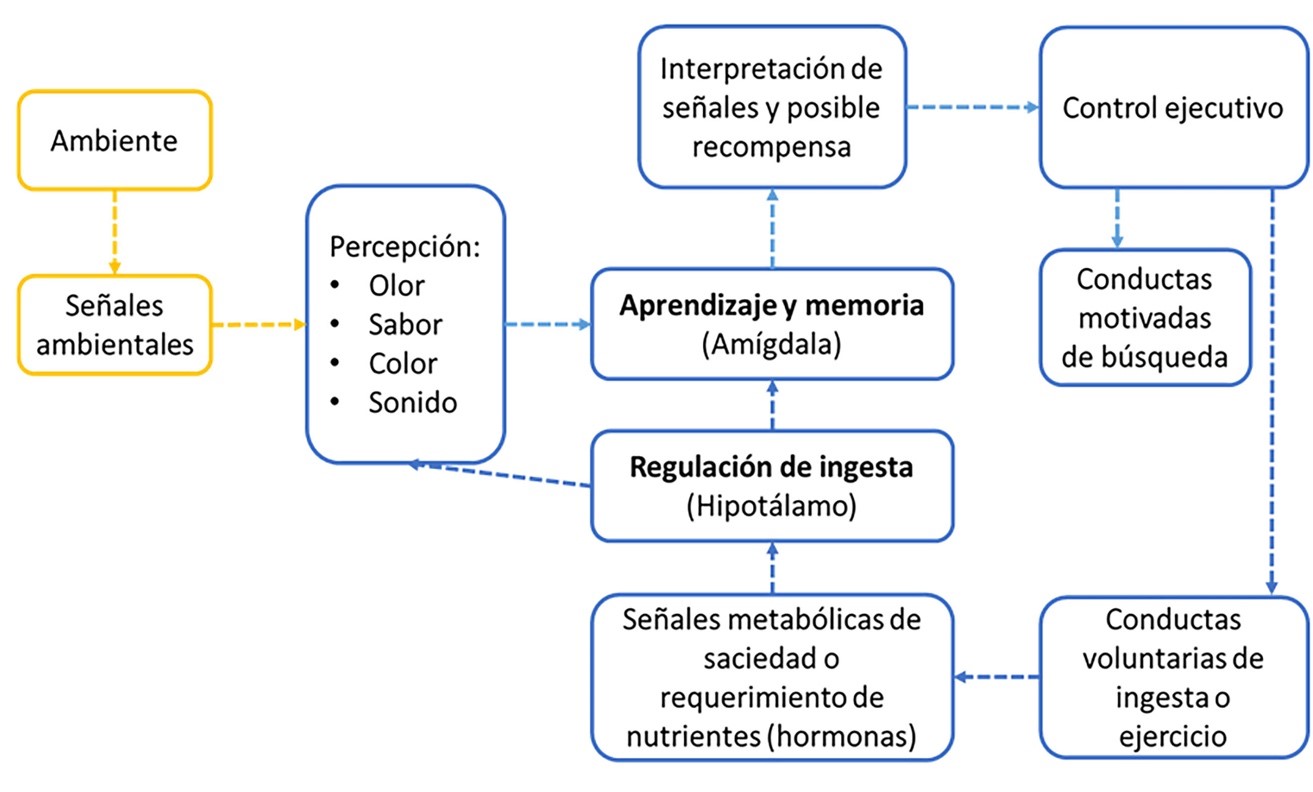

El cerebro monitorea constantemente el balance energético, por medio de diferentes marcadores metabólicos, del resto del organismo. Del mismo modo, los tejidos y elementos periféricos producen sustancias químicas llamadas hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y llegan a diferentes tejidos, incluyendo una estructura del cerebro llamada hipotálamo (Pimentel et al., 2014). Esta estructura junto con otras regiones cerebrales regulan la ingesta de alimento a la alta o la baja, según sea la información periférica. Paralelamente, el cerebro mediante sistemas especializados en los órganos sensoriales, identifica y prioriza la presencia de nutrientes energéticamente valiosos, como el azúcar o la grasa. Esta información es proporcionada a una estructura cerebral llamada amígdala, encargada de la fijación de memorias para recordar elementos asociados a estos alimentos y motivar al sujeto a consumirlos en futuras exposiciones (ver figura 4).

Este mecanismo tiene sentido en el ambiente “natural” del que procedemos. Por ejemplo, podemos recordar que una fruta de colores vivos es rica en azúcares y nos brindará un aporte de energía considerable que podría ser la diferencia entre la vida o la muerte. Sin embargo, en el ambiente moderno, estos mecanismos de motivación para ingerir alimentos “atractivos y palatables” han sido estudiados y aprovechados por la industria alimentaria para generar un consumo excesivo de calorías, guiado por un interés puramente económico. Es evidente que parte del problema de la obesidad es generado por el abuso en la ingesta de alimentos altamente calóricos, mediado en parte por un sistema de recompensa mal enfocado, pero ¿cómo afecta la subsecuente inflamación a estos sistemas de regulación en la ingesta?

Figura 4. Esquema representativo de la interacción entre las señales ambientales y el cerebro durante el proceso de alimentación.

Crédito: elaboración propia.

En los humanos, como ya se mencionó, el acto de alimentarse no se restringe a la necesidad de alimento por supervivencia; se trata de un mecanismo complejo que involucra la percepción placentera, las memorias de estos alimentos o incluso la motivación de metas a futuro, que nos inducen a decidir entre un alimento u otro. Una de las estrategias frente a las señales de hambre es incrementar la percepción a los signos relacionados con el alimento como los colores u olores. Por eso cuando tenemos hambre nuestro enfoque a la comida es más intenso; sin embargo, una sobreseñalización, como en el caso de individuos obesos con dietas altas en calorías, genera un descontrol en estos mecanismos de percepción (Pursey et al., 2019). Así, se incrementan las conductas de búsqueda excesiva de determinados alimentos (principalmente altos en azúcares y grasa) y comportamientos ansiosos si no se obtienen.

Estos procesos adictivos se mantienen en el tiempo (Décarie-Spain et al., 2016), e incluso se presenta una reducción en la percepción placentera de alimentos menos estimulantes (Vichaya et al., 2014), lo que hace que los individuos desplacen sus preferencias alimentarias inclinándose más por estos alimentos estimulantes y dejando de lado alimentos menos industrializados. En general, se propicia un deterioro en la función del sistema de recompensa y se crea un problema de ansiedad por alimento, no necesariamente metabólico, sino guiado por el sistema de recompensa.

Conclusiones generales

La obesidad es un problema de salud importante en México y en el mundo, asociado al desarrollo de problemas metabólicos como la resistencia a la insulina, que a largo plazo generará un alarmante crecimiento de población diabética, hipertensa y con altos riesgos de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el constante desarrollo de investigación científica enfocada al entendimiento de la obesidad, nos ha llevado a relacionarla también con el deterioro a la salud cognitiva y al mal funcionamiento del cerebro. En este sentido, la inflamación derivada de la obesidad es también un factor de riesgo asociado al desarrollo enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer.

Hoy sabemos que esta inflamación afecta también a sistemas neuronales que regulan la percepción y la ingesta de alimentos, que sumados a la constante exposición de alimentos procesados genera comportamientos similares a la adicción y hace muy difícil la adherencia a dietas naturales, correctas, variadas y suficientes, necesarias para la salud humana. La estrategia más efectiva para romper este círculo dañino para la salud es volver a los alimentos naturales con poco o nulo procesamiento, y en general incrementar la actividad física. Esto es muy importante porque evolutivamente estamos diseñados para desplazarnos constantemente en busca de alimento y comer ocasionalmente.

El secreto peor guardado de la nutrición, que está al alcance de la mayoría y carente de patentes o estrategias comerciales, es comúnmente ignorado. Éste consiste en balancear mejor la excesiva comodidad del ambiente moderno, alejarnos lo más posible de alimentos altamente procesados y acercarnos a nuestros orígenes como especie: comer más frutas, verduras y fuentes de proteína con menor grado de procesamiento, ya que muchos de los rasgos biológicos que aún no entendemos nos acompañaron en el largo camino de nuestra evolución. Nuestro cuerpo nos lo agradecerá con una mejor salud.

Referencias

- Ahmed, B., Sultana, R., y Greene, M. W. (2021). Adipose tissue and insulin resistance in obese. Biomedicine & Pharmacotherapy, 137, 111315. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.111315

- Castillo Hernández, J. L., Cuevas González, M. J., Almar Galiana, M., y Romero Hernández, E. Y. (2017). Síndrome metabólico, un problema de salud pública con diferentes definiciones y criterios. Revista Médica de la Universidad Veracruzana, 17(2), 7-24. https://goo.su/FIxaOoD

- Décarie-Spain, L., Hryhorczuk, C., y Fulton, S. (2016). Dopamine signalling adaptations by prolonged high-fat feeding. Current Opinion in Behavioral Sciences, 9, 136-143. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2016.03.010

- Jo, A., y Mainous iii, A. G. (2018). Informational value of percent body fat with body mass index for the risk of abnormal blood glucose: a nationally representative cross-sectional study. bmj open, (4). http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2017-019200

- Niero Mazon, J., Haas de Mello, A., Kozuchovski Ferreira, G., y Tezza Rezin, G. (2017). The impact of obesity on neurodegenerative diseases. Life Sciences, 182, 22-28. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2017.06.002

- Pimentel, G. D., Ganeshan, K., y Carvalheira, J. B. C., (2014). Hypothalamic inflammation and the central nervous system control of energy homeostasis. Molecular and Cellular Endocrinology, 397(1), 15-22. https://doi.org/10.1016/j.mce.2014.06.005

- Pursey, K. M., Contreras-Rodriguez, O., Collins, C. E., Stanwell, P., y Burrows, T. L. (2019). Food Addiction Symptoms and Amygdala Response in Fasted and Fed States. Nutrients, 11(6), 1285. https://doi.org/10.3390/nu11061285

- Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública e Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018: Presentación de resultados. https://goo.su/rnjU

- Vichaya, E. G., Hunt, S. C., y Dantzer, R. (2014). Lipopolysaccharide Reduces Incentive Motivation While Boosting Preference for High Reward in Mice. Neuropsychopharmacology, 39(12), 2884-2890. https://doi.org/10.1038/npp.2014.141