Vol. 24, núm. 3 mayo-junio 2023

Bajo el microscopio de la información: salud, plantas, música y experiencias juveniles

María de los Ángeles Gutiérrez Lovera CitaLa emergencia sanitaria a nivel mundial finalmente ha quedado atrás, al menos así lo estipuló el pasado cinco de mayo de 2023 la Organización Mundial de la Salud (unam; Linde, 2023). Sin embargo, eso no borra las secuelas que dejó en la población, sobre todo en la salud física y mental. Lo que nos trae al día de hoy, a aquellas consecuencias que dejó en nosotros y con las que viviremos unos años más: la salud física cobró mayor importancia a partir del año 2020, junto con acciones que se volvieron una tarea cotidiana, como el constante lavado de manos, el uso del gel antibacterial y del cubrebocas. Pero, a partir de esta pandemia, ¿aprendimos algo nuevo? O continuaremos cometiendo errores que afecten a nuestra salud, a pesar de lo que ya sabemos.

Querido lector o lectora, ha pasado un tiempo desde que nos encontramos entre renglones, por eso es de mi agrado presentar este nuevo número, el cual espero que encuentres interesante y entretenido. Esto es una invitación a compartir, aprender juntos y, ¿por qué no?, disfrutar del postre, así como de los siguientes once artículos que presenta la Revista Digital Universitaria, esperando que sirvan para la reflexión en torno a las temáticas que nos comparten.

¿Alguna vez, estimados lectores, se imaginaron tener similitudes con un pez? No, no leíste mal. ¡Con un pez! En “El pez cebra: mi compañero de investigación contra el cáncer”, Gisela Ceballos y Silvia Sánchez nos invitan a reflexionar acerca del impacto que tiene actualmente el tema del cáncer y la efectividad de tratamientos recientes para combatirlo. Queridos lectores, se sorprenderán al descubrir que en los estudios que se realizan para el diseño de nuevos tratamientos, existen mayor cantidad de ventajas al utilizar peces cebra que ratones. Lo anterior facilita las investigaciones en pro de la ciencia y la evolución, necesarias en la medicina, sobre todo a futuro. Les extiendo la invitación a descubrir más al respecto dentro de este artículo.

Recordando que cuando mamá nos cuida por un resfriado, nos ofrece un apapacho acompañado de remedios naturales, como el clásico miel con limón y ajo, dentro de “Plantas medicinales: si es natural… ¿No hace daño?”, los autores nos hablan de repensar el abandonar por completo el uso de las plantas medicinales, y preguntarnos, más bien, para qué sirven, si todas son medicinales, o cuándo es que nos hacen daño. Explorar las investigaciones que existen acerca del tema es importante, en especial para evitar caer en el misticismo, el pensamiento mágico y la desinformación, que evitan que se busquen datos verídicos para la toma de decisiones respecto al uso y desuso de las plantas medicinales. Estimados lectores, están invitados a profundizar y aprender acerca de este tema.

Siguiendo con esta línea, quién iba a imaginar que una planta podría considerarse un parásito, que podría llegar a destruir a otras plantas a su alrededor, aunque, además de ésta, tenga otra cara que mostrar. En “Muérdago: una plaga o un recurso en el bosque”, las autoras nos sorprenden con ambas perspectivas que plantean que, así como el muérdago se considera una planta parásita, también tiene efectos que benefician el ecosistema a través de sus interacciones ecológicas. Además, este artículo viene acompañado por fotos espectaculares que esperemos disfruten, queridos lectores.

Posteriormente, encontramos “¿Un mundo sin antibióticos? Conoce la resistencia antimicrobiana”, donde los autores nos invitan a recordar la emergencia global que “acaba de finalizar”. Así, tomando como referencia la pandemia por covid-19, se hicieron investigaciones que reflejaban “tasas altas de prescripción de antibióticos en relación con la infección por sars-CoV-2 sin evidencia de apoyo de coinfección o sobreinfección bacteriana” (Silva et al., 2021, p. 425). Incluso, se dieron casos de automedicación con antibióticos, que no son pertinentes en el tratamiento contra el virus sars-CoV-2. ¿Qué es lo que se estaba pensando? No obstante, éste no es el único caso de mal uso de antibióticos, por lo que la resistencia ante ellos ya representa un problema. Los autores nos hablan acerca de este tema e invitan a tomar conciencia y reflexionar acerca de datos muy interesantes, y un tanto alarmantes, que en unos pocos años pueden llegar a representar otra emergencia global. Dicho asunto también se trata en “Multirresistencia a antibióticos y alternativas para resolver esta crisis”. ¿Será que el ser humano aprendió con la pandemia por covid-19 a dejar de jugar con su salud? El futuro dará respuesta a esta pregunta, mientras tanto, este artículo nos invita a considerar las alternativas y actualizar el enfoque hacia la prevención.

En otro orden de ideas, a todos nos gusta la música: desde el pop, pasando por el rock, hasta la música clásica. Hay una variedad en temas, sinfonías y ritmos, que es difícil imaginarnos a la música como una situación de adaptación a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Alguna vez te preguntaste por qué la música sigue siendo una parte fundamental en nuestras vidas? Es claro que la música nos evoca emociones para conectar con nuestra identidad o sentido de pertenencia, eso es lo que nos comparte Pablo Valdés-Alemán en “Degustar un cheesecake en Do Mayor: el placer musical y su función biológica adaptativa”. El autor nos plantea que esa sensación de emoción y felicidad que se tiene al degustar un postre, que nos llena y emociona, es análoga a la que experimentamos en el oído al escuchar tú canción o artista favorito. Te invitamos a descubrir más dentro del artículo.

Regresando al tema de la salud, a veces olvidamos que somos nosotros los encargados de cuidar nuestro cuerpo, que a veces, sin quererlo, establecemos patrones de alimentación que pueden llegar a causarnos complicaciones para el futuro, quizás uno muy cercano. En “El secreto peor guardado de la nutrición: una visión integral de la obesidad”, los autores nos invitan a entender y considerar porqué es necesario encontrar un balance en nuestros hábitos y nuestra alimentación; ya que, y hablando de pandemias, una muy silenciosa pero peligrosa es la obesidad, considerada “un problema de salud pública a escala mundial” (Ceballos-Macías et al., 2018, p. 332). Ésta no sólo afecta situaciones sociales en el día a día, pues, ¿sabías que tu cerebro se puede inflamar debido a la obesidad? Queridos lectores, los incito a adentrarse en el tema, y así repensar la importancia del balance. ¡Tu cuerpo te lo va a agradecer!

Y, ya que se mencionó el tema, ¿qué nos dice nuestro cuerpo? Luis Cruz en “El problema del cuerpo y la muerte: contingencia y ausencia” presenta reflexiones a partir del texto Limbo eterno FM-2030 y nos acerca a repensar profundamente el poder de nuestro cuerpo, nos habla sobre el término transhumano y da un recorrido por la filosofía moderna acerca del cuerpo y la muerte. Estimados lectores, por favor, deténganse y reflexionen acerca de ello pensando en lo frágil que es el cuerpo y cómo se enfrenta a situaciones que escapan de nuestro control.

En ese mismo hilo de la salud física y mental, a lo largo de los últimos tres años en pandemia, la salud en el trabajo también se vio deteriorada. Hubo nuevos desafíos a los cuales nos enfrentamos para realizar nuestras actividades. Pensemos en los riesgos que existen dentro del ambiente laboral, y sobre todo en las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres. Con el artículo “Mujeres en el trabajo: desafíos y riesgos”, las autoras nos presentan estos retos a los que se enfrentan, en el día a día laboral, las mujeres. Situaciones con las que quizá puedan llegar a sentirse identificadas, estimadas lectoras. ¿Hostigamiento en el baño? ¿Acoso en la cocina? ¿Qué la opinión no es importante por ser mujer? Este artículo las ayudará a comprender un poco más acerca del tema, y a ustedes queridos lectores, les dará una perspectiva de las situaciones a las que se enfrentan sus compañeras. Esperamos que disfruten, reflexionen y compartan acerca del tema en colectivo con otras mujeres. No se sientan solas en este tipo de vivencias.

Para la sección de Continuum educativo, nos adentramos en dos artículos que nos presentan las experiencias de los jóvenes universitarios acerca de la salud y el trabajo. ¿Será que es momento de prestarle mayor atención a la salud de forma continua? Veamos lo que nos comparten los protagonistas de estas vivencias.

En “Estudio y trabajo en tiempos de pandemia: vivencias compartidas”, Sendy Meléndez nos habla de los jóvenes que tuvieron la preocupación y la tarea de coordinar sus actividades educativas y aquellas de carácter laboral. La autora nos comparte el cómo estos jóvenes debían cumplir ciertas responsabilidades y expectativas dentro de sus familias, aulas y espacios laborales, junto con la preocupación de no contagiar a sus seres queridos por tener que salir a trabajar. Lo anterior nos trae recuerdos que deben ser tomados en cuenta y visibilizados por docentes y familiares. Les extendemos la invitación, queridos lectores, a adentrarse en esas experiencias.

Finalmente, tenemos “Alimentación y clases virtuales: experiencias de estudiantes universitarios”, en donde se comparte el impacto que hubo en la alimentación y la manera en que muchos jóvenes, sobre todo previo a la pandemia, tenían pésimos hábitos alimenticios debido al ritmo tan acelerado que vivían, sin ver las consecuencias. Los autores nos comparten las experiencias de los jóvenes, que, al tener una pausa durante el confinamiento y un respiro de los traslados, pudieron organizar sus tiempos para tener una mejor alimentación, además de realizar actividades para mejorar su salud, a la par que tomaban clases virtuales.

Cada uno de los textos que nos brinda la Revista Digital Universitaria presenta una perspectiva, tema o experiencia que esperamos sea atrayente para ustedes y que sirva de reflexión. ¡Estimados lectores, los invitamos a disfrutar y curiosear dentro de los artículos de este número, es un gusto encontrarnos!

Referencias

- Linde, P. (2023, 5 de mayo). La oms decreta el fin de la emergencia internacional por la covid. El País. https://tinyurl.com/46w7kbnp.

- Ceballos-Macías, J. J., Negrón-Juárez, R. P., Flores-Real, J. A., Vargas-Sánchez, J., Ortega-Gutiérrez, G., Madriz-Prado, R., y Hernández-Moreno, A. (2018). Obesidad. Pandemia del siglo XXI. Revista de Sanidad Militar, 72(5/6), 332-338.

- Silva, I.-C., Guzmán, M., de Oca, M. M., Bacci, S., de Abreu, F., Villarroel, H., Stulin, I., Blanco, G., Sánchez, L., Quevedo, J., Arvelo, M. C., Valera, N., Papa, I., Carlos Catari, J., Luis Lopez, J., Moran, B., Cárdenas, C., Santucci, S., Luis Viloria, J., y García, E. (2021). Prescripción de antibióticos en pacientes hospitalizados con COVID-19 en un hospital privado de Caracas: Estudio retrospectivo. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica, 40, 424-431. https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.5281/zenodo.5227632 .

Vol. 25, núm. 3 mayo-junio 2024

Senderos del saber: un viaje por la ciencia, la cultura y las artes

Rosa María del Ángel Martínez CitaCon gran emoción, les presentamos el tercer número del año de la Revista Digital Universitaria (rdu). En esta ocasión, quisimos dedicar un espacio para honrar la labor incansable de aquellos que se dedican a la divulgación científica y celebrar el legado de figuras destacadas en este campo, como la inolvidable Estrella Burgos, quien fue una integrante del Comité editorial de nuestra revista. Su influencia y dedicación nos inspiran a seguir adelante en el camino de compartir con pasión el conocimiento.

En este número, no sólo rendimos homenaje a la memoria de Estrella, sino que también conmemoramos el vigésimo cuarto año de existencia de la rdu. Al hacer una remembranza, recordamos con gratitud a aquellos que formaron parte del equipo que dio vida a la revista y a quienes, con su talento y aportaciones, allanaron el camino para llegar hasta donde estamos. Sirva este número para reafirmar nuestro compromiso de continuar divulgando las ciencias, las artes y las humanidades, reconociendo la importancia de comunicarlas de manera accesible y apasionada, así como el papel fundamental de mentores y colaboradores en la formación de nuevas generaciones de divulgadores.

Para aquellos que se aventuran en el apasionante mundo de la divulgación, les comparto las palabras de Octavia Butler en su libro Hija de sangre y otros relatos (Butler, 2020):

Butler nos enseña que la inspiración puede ser fugaz, pero el hábito de escribir es lo que sostendrá nuestro trabajo. Esta idea resuena profundamente en el ámbito de la divulgación científica, donde el compromiso constante con la escritura y la comunicación efectiva es esencial para traducir conceptos complejos en un lenguaje accesible para todos. La persistencia en la práctica de la escritura no sólo da vida a nuestras ideas, sino que también nos capacita para compartir nuestros conocimientos de manera significativa con el mundo.

En este sentido, al hablar de compartir conocimiento con el mundo, presentamos los artículos de esta edición. La sección Varietas aborda una amplia gama de temas, desde la salud femenina hasta las modificaciones corporales, y desde los impactos ambientales de la migración rural hasta la complejidad de la realidad multidimensional. Cada contribución nos invita a reflexionar sobre nuestro entorno y a apreciar la interconexión entre la ciencia y la sociedad, destacando así la importancia del hábito de escribir y comunicar de manera efectiva.

Comenzamos con “Dolor menstrual y endometriosis: de lo normal a la enfermedad”, que ofrece una perspectiva esclarecedora sobre dichos padecimientos, brindando información sobre los síntomas de alarma y la importancia del diagnóstico oportuno. También destaca los tratamientos disponibles y ofrece consejos prácticos para mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta condición.

En el artículo “Tinta, perfos y células: una guía para los entusiastas de las modificaciones corporales” se ofrece una visión completa sobre el arte y la ciencia detrás de los tatuajes y las perforaciones. Desde su arraigo histórico y cultural hasta los procesos biológicos durante la curación, la guía proporciona información sobre la preparación, cuidados y significado de estas formas de expresión corporal. Con un enfoque que combina ciencia, historia y consejos prácticos, invita a explorar más profundamente este arte.

En la misma sección, el texto “Migración rural y cambio de hábitos: impactos en el consumo y el medio ambiente” examina los efectos ambientales de este fenómeno, analizando hábitos de consumo y soluciones. Destaca la motivación detrás de la migración rural, como la mejora de ingresos y acceso a servicios, y señala diferencias en los patrones de consumo. Además, identifica efectos como emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación del agua, proponiendo soluciones como cambios en las dietas y promoción de una cultura ambiental.

El artículo “El lado verde de la alfarería oaxaqueña: ¿estrategia de permanencia?” explora la relevancia cultural y económica de esta actividad, junto con sus desafíos para perdurar. Se destaca su importancia para familias y comunidades dedicadas a esta actividad, desde la infancia de la autora hasta la competencia con materiales modernos y las consecuencias de la pandemia. Además, se aborda la repercusión ambiental, proponiendo soluciones de prácticas más sostenibles para preservar la tradición y el entorno natural de Oaxaca.

Por otra parte, el texto “Cuasicristales: de universos paralelos a sombras multidimensionales” analiza la relación entre cuasicristales y universos que se parecen. Comienza con una reflexión sobre la idea de realidades paralelas, para posteriormente explicar conceptos matemáticos y físicos, como las diferentes fases de la materia y la capacidad de los cristales y cuasicristales para almacenar calor. El texto nos invita a pensar en la realidad de una forma más amplia, sugiriendo un universo lleno de formas y posibilidades infinitas.

Mientras que el trabajo “Maravillas del océano: secretos de la reproducción y desarrollo de los pulpos” aborda las etapas tempranas del desarrollo de los pulpos, centrándose en las estrategias reproductivas y el desarrollo de las crías. Además, se discuten las características de estas etapas y los desafíos en el cultivo de pulpos, resaltando la importancia de la investigación para mejorar los rendimientos en la producción comercial.

Continuamos con “Refrescando el hogar: técnicas pasivas para un ambiente fresco”, que ofrece estrategias para mantener los hogares frescos, considerando el aumento del consumo de energía global. Se enfoca en México y examina el confort térmico, sistemas de aire acondicionado y técnicas como la protección térmica, modulación de calor y enfriamiento evaporativo. Además, presenta alternativas más amigables con el ambiente y potencialmente más económicas que los sistemas de refrigeración, incluyendo el sombreado y la ventilación nocturna.

Para cerrar la sección Varietas, el artículo “Basura a la vista: el problema de los residuos sólidos en el Valle de Zamora” resalta el desafío de los residuos sólidos en el Valle de Zamora, Michoacán, México, y examina su relación con la falta de educación ambiental y la gestión inadecuada de los residuos. La necesidad de una educación ambiental más efectiva y una cultura ciudadana que promueva el cuidado de los espacios públicos se enfatiza como solución.

En la sección Universidades, exploramos los “Atributos de una práctica docente efectiva en sistemas presenciales y a distancia”. Este artículo analiza dichos atributos desde la perspectiva del profesorado, resaltando la necesidad de entender las diferencias y similitudes en las habilidades y competencias requeridas para ambos contextos educativos. Se destacan características comunes, como el compromiso y la responsabilidad, junto con diferencias significativas, como el dominio tecnológico requerido en la enseñanza a distancia.

En Caleidoscopio, exploramos la innovación agrícola con los nanofertilizantes y reflexionamos sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza con la infografía “Nanofertilizantes en la agricultura: una visión hacia el futuro alimentario”. Esta propuesta destaca los nanofertilizantes como una innovación clave en la agricultura, promoviendo un crecimiento óptimo y una producción sostenible. Su uso ofrece beneficios ambientales, económicos y de salud ante la creciente población mundial.

En Impresiones, les compartimos “Elegía del tlacuache” un conmovedor relato que narra el encuentro del autor con un tlacuache muerto en las calles de Coyoacán. A través de una reflexión, el autor revela la belleza y la trágica realidad de esta criatura marginada, cuya existencia es a menudo incomprendida y despreciada por los seres humanos. Con referencias a la mitología mesoamericana y la literatura, el texto resalta la ingratitud y crueldad de la humanidad hacia los seres más vulnerables, ofreciendo una reflexión sobre la verdadera naturaleza de la bondad y la moralidad.

Finalizamos este homenaje con “Supernova Burgos” de Sergio de Régules, quien a través de anécdotas personales y reflexiones, comparte un vistazo de la complicidad que compartía con Estrella, cariñosamente apodada la Boss. Desde sus inicios rebeldes hasta su perdurable labor en la revista ¿Cómo Ves?, Estrella Burgos se erige como un faro de inspiración, cuyo estilocomovesiano y valentía siguen guiando el camino de la divulgación científica en español.

Cada artículo de esta edición celebra la perseverancia en la práctica, la pasión por el conocimiento y el poder transformador de la divulgación en las ciencias, las artes y las humanidades. Continuemos avanzando, inspirados por nuestros predecesores, y sigamos compartiendo el fascinante mundo del saber. Agradecemos a nuestros lectores, colaboradores y a todos aquellos que hacen posible que la Revista Digital Universitaria siga siendo un espacio de encuentro e inspiración. Sigamos explorando los inagotables caminos del conocimiento y la divulgación.

Referencias

- Butler, O. E. (2020). Hija de sangre y otros relatos. (A. Hidalgo, Trad.). Consonni.

Vol. 25, núm. 3 mayo-junio 2024

Dolor menstrual y endometriosis: de lo normal a la enfermedad

Irma Yadira Dragustinovis Valdez CitaResumen

Hace años se consideraba normal que una mujer tuviera dolor al menstruar; las recomendaciones eran ponerse una bolsa con agua caliente en el vientre, descansar y tomar té. Lamentablemente, las ideas erróneas de: “se te va a quitar cuando te cases o cuando tengas hijos” persisten. Existen factores biológicos y ambientales que exacerban esta condición, lo que desencadena complicaciones desconocidas por las mujeres, pasando de lo socialmente aceptado como dolor menstrual normal a una menstruación anormal o endometriosis, una enfermedad en la que se ven involucrados factores ambientales, biológicos, inmunológicos y psicológicos, y que amerita el estudio personalizado de cada paciente. Así, en este artículo exploraremos cómo el dolor menstrual no es normal.

Palabras clave: dolor menstrual, menstruación, endometriosis, inmunidad, adherencias.

Menstrual pain and endometriosis: From normal to disease

Abstract

Years ago, it was considered normal for a woman to have pain during menstruation; The recommendations were putting a hot water bottle on your belly, resting and drinking tea. Unfortunately, the misconceptions of: “it will go away when you get married or have children” persist. There are biological and environmental factors that exacerbate this condition, which triggers complications unknown to women, going from what is socially accepted as normal menstrual pain to abnormal menstruation or endometriosis, a disease in which environmental, biological, immunological, and psychological factors are involved, and that merits the personalized study of each patient. Therefore, in this article we will explore how period pain is not normal.

Keywords: period pain, menstruation, endometriosis, immunity, adhesions.

Introducción

El objetivo de este artículo es informar acertadamente sobre el dolor menstrual, al tiempo de corregir ideas erróneas aceptadas por generaciones, así como explicar las características que hacen de un evento fisiológico algo que termina en miedo, ansiedad y búsqueda de respuestas. Se pretende dar a conocer los síntomas de alarma y qué camino seguir para buscar ayuda profesional (Brasil, 2020).

La menstruación es un proceso fisiológico que inicia aproximadamente a los 11 años de edad; culturalmente es el paso a la madurez y procreación. Se presenta cada mes y dura de entre 5 a 7 días, y en promedio una mujer menstrua 80 ml por por período, teniendo un promedio de 12 menstruaciones en un año, lo que representa dos meses de estar sangrando. Previo y durante la menstruación algunas mujeres refieren molestias como aumento de peso, depresión, ansiedad, congestión y dolor de la pelvis, para otras sólo se presentan sueño y hambre. La menstruación normal se define como el sangrado cíclico que ocurre del cuerpo del útero al exterior, entre la menarquia (primera menstruación) y la menopausia (última menstruación).

La mayoría de las mujeres menstrúan; sin embargo, para millones de ellas esto afecta de forma regular su bienestar físico, mental y social. La salud menstrual es la capacidad de entender y procesar la información básica acerca de la menstruación, para que una persona menstruante pueda tomar decisiones apropiadas de salud (Critchley et al.). Así, todos necesitan involucrase y entender qué es la menstruación (Sabido, 2022), pues es parte de un proceso que lleva a la reproducción y una vida sexual plena.

Hace años se consideraba normal que se tuviera dolor al menstruar. Las recomendaciones eran ponerse una bolsa con agua caliente en el vientre, descansar y tomar té. Aún más, las ideas erróneas de “se te va a quitar cuando te cases o cuando tengas hijos” persisten (Tobías y Carmona, 2022). En algunas personas el dolor menstrual llega a ser tan intenso que no pueden realizar sus actividades cotidianas, desde sentarse o caminar, hasta orinar y defecar. Este dolor puede llegar a ser incapacitante e interferir con la vida diaria, lo que causa trastornos emocionales como depresión y ansiedad, que afectan la calidad de vida. Estos síntomas pueden estar presentes desde la adolescencia, aunque en muchos casos el diagnóstico se da hasta la adultez, cuando están asociados con problemas de infertilidad. De esta manera, el dolor menstrual excesivo con afectación a la calidad de vida recibe el nombre de endometriosis.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (oms), la endometriosis afecta al 10% de mujeres en edad reproductiva en todo el mundo (who, 2023). Es una enfermedad crónica asociada con dolor severo, que impacta la vida al menstruar, en relaciones sexuales, en movimientos intestinales y al orinar; además puede causar dolor pélvico crónico, hinchazón abdominal, náuseas, fatiga, y, a veces, depresión, nauseas e infertilidad. No existe cura y los tratamientos hasta el día de hoy sólo son para aliviar los síntomas. No obstante, un diagnóstico oportuno es la clave para limitar el daño que ocasiona esta enfermedad.

Lo normal y la endometriosis

El endometrio es el tejido que cubre la cavidad uterina (cavidad donde se alojan los bebés), tiene como función la implantación del embrión posterior a la fecundación, al no ocurrir un embarazo se desprende para dar paso a un nuevo endometrio, esto sucede cada mes. Un 90% de las personas menstruantes tiene reflujo del tejido menstrual por las trompas uterinas, presentando dolor al inicio de su menstruación, el cual desaparece al segundo o tercer día. En otras mujeres, el dolor no les permite seguir son su vida normal, a menos que tomen algún analgésico. Por el contrario, en la endometriosis el dolor no desaparece, si no que cada día aumenta, lo que dificulta realizar actividades tan simples como defecar; además este dolor se presenta desde antes de menstruar y no remite con un simple analgésico (imss, 2010; ver figuras 1 y 2).

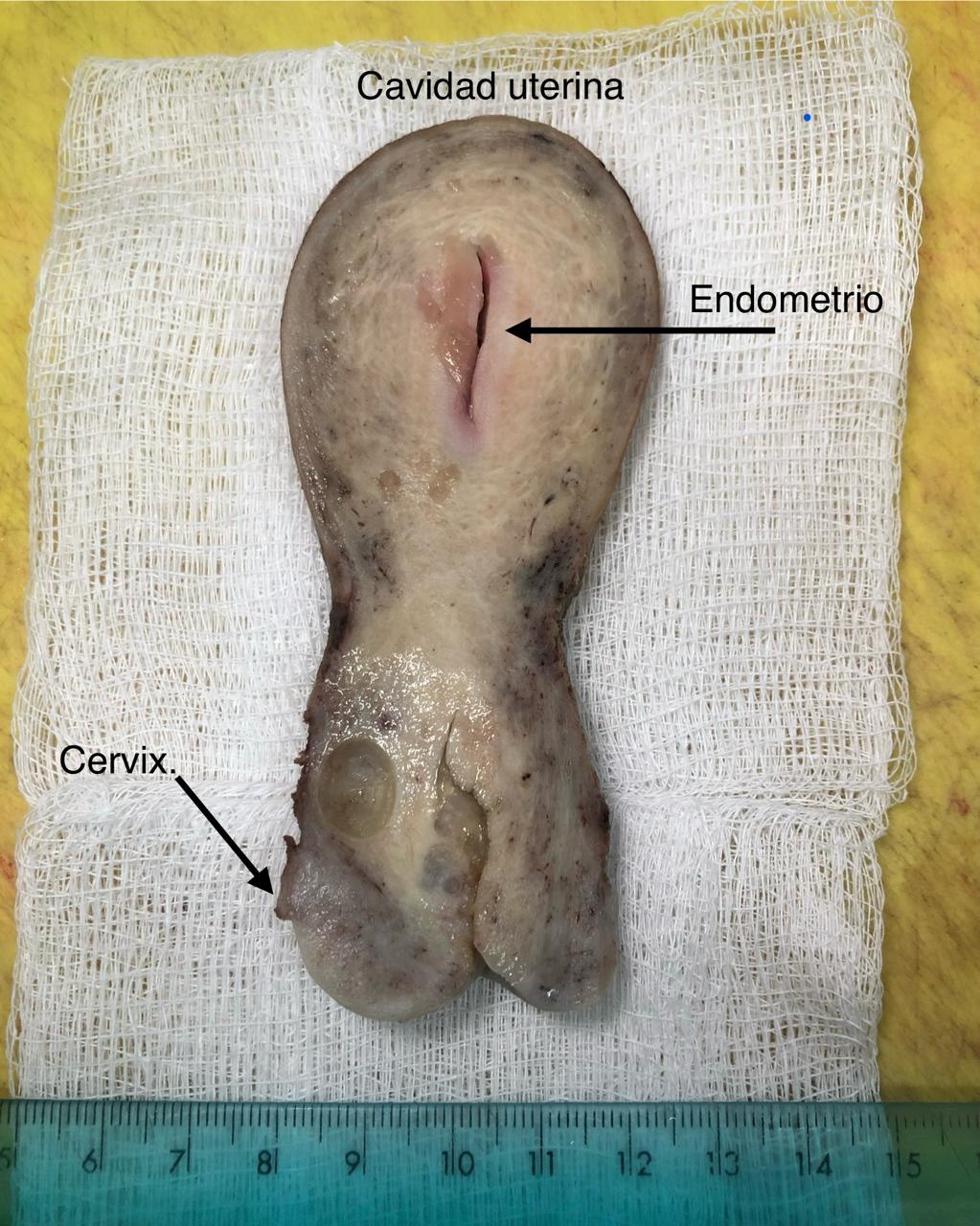

Figura 1. Cuerpo del útero. En el centro la cavidad uterina y su endometrio en fase secretora, es decir, próximo a menstruar. Abajo, el cérvix.

Crédito: Yadira Dragustinovis.

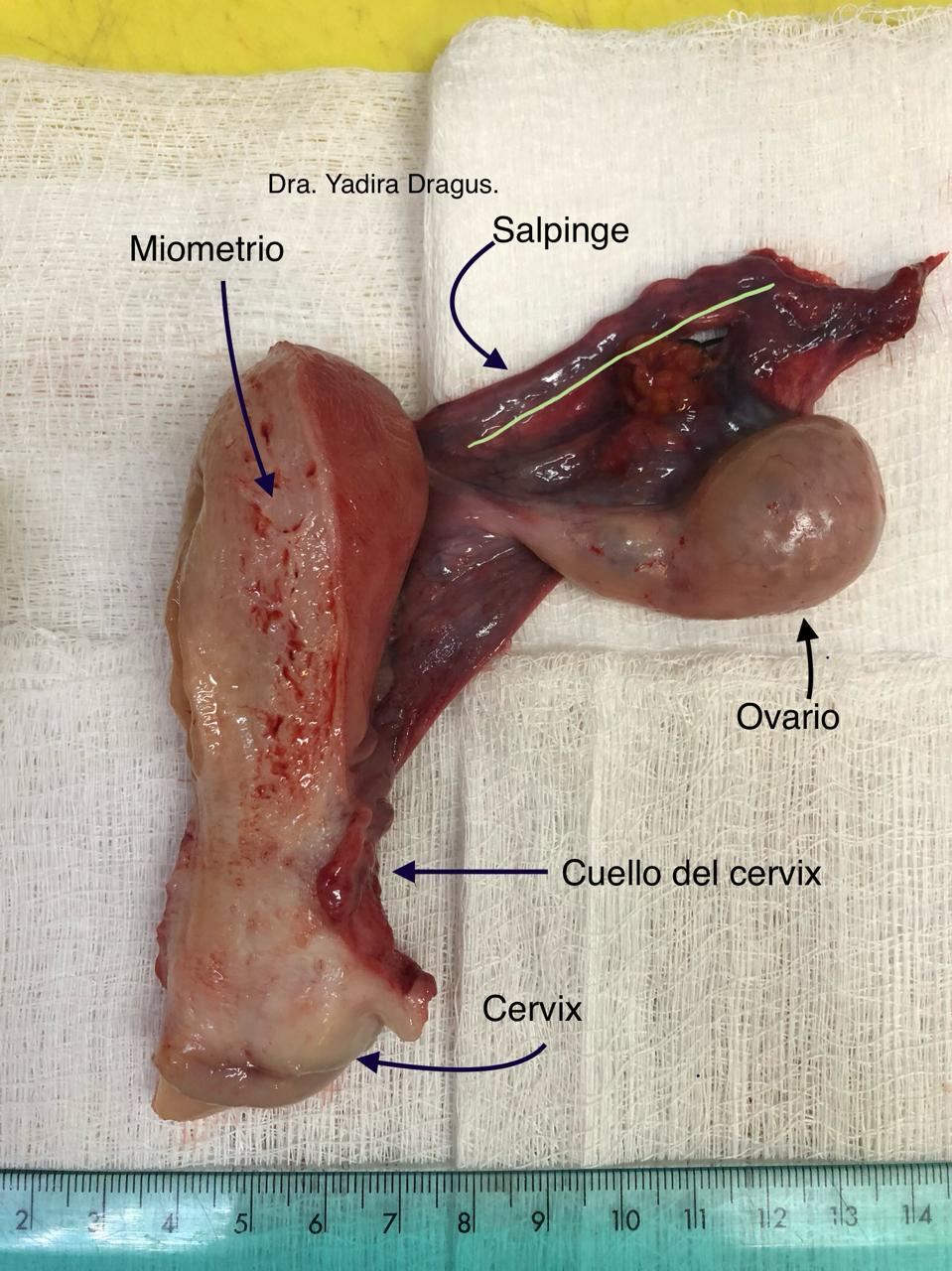

Útero y anexos. En la parte superior la salpinge (también llamada trompa uterina o tuba, tiene la función de atrapar al ovulo cuando se expulsa del ovario, dentro de ella se lleva a cabo la fecundación), con una línea que nos muestra su longitud. Abajo de esta línea se ve el ovario, con aspecto redondo. Al salir la menstruación por la salpinge se implanta en el ovario.

Crédito: Yadira Dragustinovis.

La endometriosis por definición es la implantación del tejido endometrial en sitios fuera del útero. Es decir, que aquello que se desecha mes con mes por la vagina sale por las trompas uterinas hacia la cavidad pélvica, implantándose en todo lo que la rodea, extendiéndose y estableciéndose lejos, en el intestino o la cavidad abdominal (ver figuras 3 y 4). Independientemente del sitio donde se encuentren, estos implantes sangrarán en cada menstruación y aunque pase el período no desaparecerán por completo (Vigano, 2018).

Figura 3. Grasa del abdomen. La figura corresponde a un implante de endometrio en la grasa abdominal. Los puntos rojos son tejido menstrual; lo amarillo, grasa.

Crédito: elaboración propia.

Anteriormente era necesario el estudio laparoscópico (te introducían una camarita en la cavidad abdominal) para comprobar la endometriosis; hoy en día se puede diagnosticar por la correlación clínica de dolor intenso incapacitante previo o durante la menstruación, que empeora con los años, convirtiéndose en un malestar crónico que puede llegar a interrumpir actividades cotidianas como caminar, orinar, defecar o tener una vida sexual plena. Además, ahora sabemos que la endometriosis puede estar presente en lugares antes inimaginables como cerebro, pulmón o vejiga, o manifestarse como infertilidad (Perez, 2020).

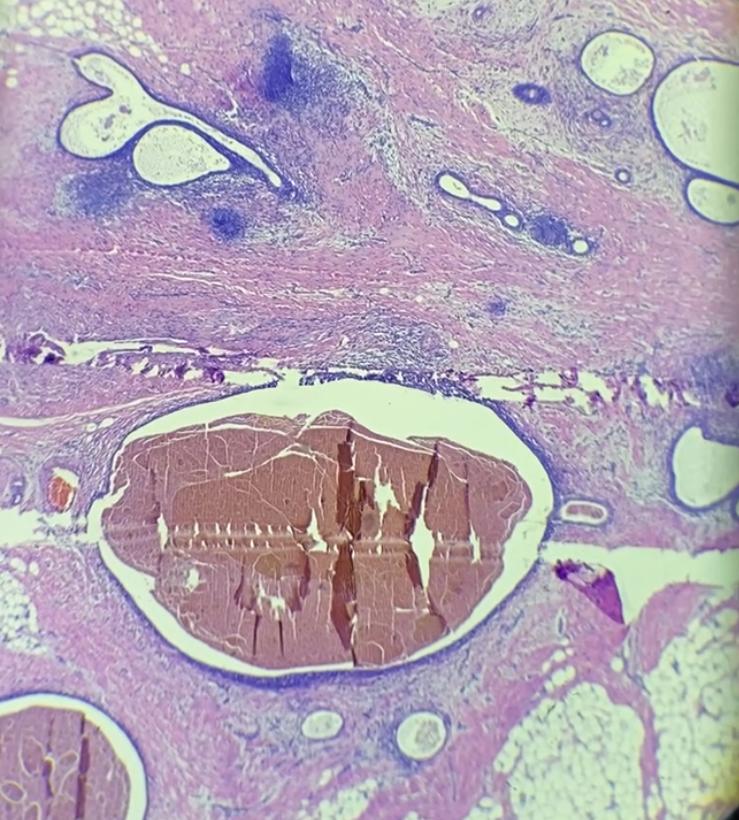

Figura 4. Corte histológico de la grasa del abdomen, visto al microscopio 10x. Se aprecia una glándula endometrial llena de sangre rodeada por fibrosis y tejido adiposo.

Crédito: elaboración propia.

Existen tres tipos de endometriosis: superficial, ovárica y profunda. La endometriosis superficial tiene una profundidad (infiltración) de menos de 0.5 mm en los tejidos y con mayor frecuencia afecta al peritoneo.1 La endometriosis ovárica o de quistes ováricos es aquella que afecta sólo al ovario, generando quistes que van acumulando sangre hasta volverse vieja o color café, motivo por el cual reciben el nombre de quistes achocolatados. La afectación llega a ser localizada en ovarios, pelvis y órganos cercanos como cuerpo uterino, salpinges, sigmoides y vejiga. Por último, la endometriosis infiltrativa profunda afecta a menos del 3% de las pacientes y su infiltración es a más de 0.5 mm de profundidad. Involucra intestino, vejiga, uréteres, nervios, y ligamentos. Desafortunadamente, es la que menos se espera, e incluso puede confundirse con cáncer. De hecho, aquellas pacientes que la padecen son las que suelen tener más complicaciones al momento del diagnóstico (D’Alterio et al., 2021).

Los síntomas de la endometriosis son diversos, pero todos se asocian a dolor intenso e incapacitante previo y durante la menstruación. Esta enfermedad puede presentarse desde la primera menstruación en la vida y además con sangrados abundantes. Muy frecuentemente las pacientes son tratadas por estreñimiento crónico, colitis, cistitis (inflamación de la vejiga), gastritis y hasta apendicitis.

La falta de credibilidad y comprensión por parte de la familia y amigos, e incluso por el personal médico, llegan a ser frustrantes. A veces el sólo escuchar que los dolores de la menstruación son normales genera estrés y ansiedad, en especial cuando algo dentro de ti te dice que no lo son. No puede ser posible que con cada menstruación la vida empeore y que siempre se tenga que estar alerta ante su llegada.

Existen diferentes teorías que tratan de explicar por qué se implanta este tejido endometrial fuera del útero. La más conocida es la del reflujo menstrual, que sugiere que la menstruación sale por las trompas de Falopio hacia la cavidad uterina. Sin embargo, 90% de las mujeres en edad fértil presentan reflujo menstrual, pero sólo 10% padecen endometriosis. Otra teoría plantea la existencia de células fuera del útero con la capacidad de generar tejido endometrial. Lo que sí sabemos con certeza es que el endometrio de las mujeres con endometriosis es diferente: tiene la capacidad de no ser reconocido por el sistema inmunológico, adhiriéndose e infiltrándose a otros tejidos, además de sangrar con cada menstruación.

¿Por qué tanto dolor?

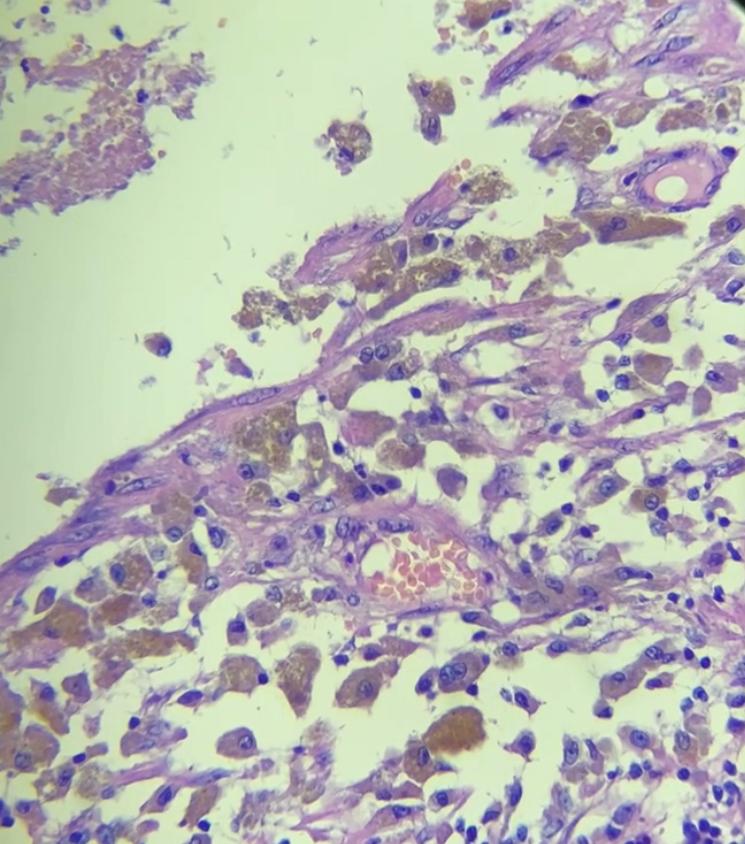

La inmunología vino a dar muchas respuestas acerca de esta pregunta. En nuestro cuerpo, de manera normal, tenemos células vigilantes tanto en los tejidos como circulando en la sangre. Éstas se encargan de avisarnos que estamos enfermos o simplemente que algo no está funcionando. Así, el sistema inmunológico nos alerta con mensajes como dolor, fiebre, cansancio, al tiempo que combate al agente agresor. Ahora sabemos que en las pacientes con endometriosis las células de defensa, como macrófagos (ver figura 5), están trabajando de manera continua, liberando factores de alerta (llamados proinflamatorios) para desaparecer el tejido implantado, lo que ocasiona el dolor. El problema es que el tejido no termina de eliminarse, por lo que al continuar menstruando siempre hay tejido extraño en los sitios incorrectos (Liang, 2018).

Figura 5. Corte histológico a 40x en el que se aprecian macrófagos cargados de restos de sangre menstrual.

Crédito: elaboración propia.

¿Por qué hay adherencias?

Una vez que pasa el ciclo menstrual esos implantes de endometrio siguen su proceso normal, como cualquier otra lesión: hay cicatrización. Esto quiere decir que para cerrar una herida de manera normal se deposita fibrina2 en los sitios afectados y posteriormente esta fibrina se vuelve fibrosis. En la endometriosis el problema es que como los implantes quedan sobre ovarios o superficies, éstos se empiezan a pegar entre sí, formando adherencias. Es como poner pegamento entre los dedos, si le pones sólo a un dedo no se pega, pero si los juntas se pegarán; algo parecido sucede con las asas intestinales, útero, vejiga y sigmoides (Vigano, 2018).

¿Por qué no se quita fácilmente?

La endometriosis se alimenta de estrógenos, son necesarios para llevar a cabo el ciclo menstrual, por lo que con cada menstruación estarán estimulando al endometrio que se encuentra dentro y fuera de la cavidad uterina. En las mujeres con endometriosis los estrógenos tienen una interacción neuroinmune que sensibiliza a los nervios periféricos provocando dolor (Liang, 2028).

¿Qué tratamientos existen?

Se han probado muchos tratamientos contra la endometriosis, la mayoría fallidos. Algunos manejos incluyen analgésicos, inhibidores hormonales, laparoscopia terapéutica (para quemar implantes y deshacer adherencias). Otros son más conservadores y se refieren al cambio en el estilo de vida: dormir temprano, disminuir el estrés, hacer ejercicio (lo que es un antiinflamatorio natural) y alimentarse sanamente, al disminuir el consumo de alimentos procesados y carne roja, así como aumentar el de verduras verdes y pescado.

Los tratamientos son diversos y van dirigidos a disminuir la carga estrogénica; su indicación va a variar dependiendo de cada paciente. En casos más complicados se puede requerir laparoscopia diagnóstica y terapéutica: la primera para corroborar el diagnóstico y descartar otras enfermedades, y la segunda para romper adherencias o eliminar quistes. La laparoscopia es el tratamiento ideal para quien lo requiere, ya que con una cirugía abierta se corre el riesgo de dejar implantes en la grasa, que después causaran dolor.

¿Qué puedo hacer para mejorar esta condición?

Lo primero es hacer conciencia que el dolor menstrual no es normal. También es importante acudir al ginecólogo, en teoría ellos son los expertos para controlar este problema; sin embargo, aún existen aquellos que no saben manejarlo y que creen que el dolor menstrual es normal. La buena noticia es que hoy en día tenemos especialistas con experiencia diagnóstica en endometriosis, así como asociaciones de apoyo para mujeres con esta enfermedad, y para sus esposos, padres y personas involucradas, algunas hasta con catálogo de médicos expertos en el tema.

Conclusiones

La salud menstrual es parte de la salud de la mujer. Todos deben estar involucrados en este evento fisiológico que es parte de la vida en comunidad. Debemos hablar abiertamente de la menstruación, su frecuencia, cantidad y cómo nos sentimos durante nuestro período.

La menstruación con dolor no es normal. Debemos dejar de normalizar las ideas de que el período es doloroso, puesto que sólo generan estrés y hasta otras condiciones anímicas, sin llegar nunca a una solución. El dolor menstrual de larga evolución e incapacitante se llama endometriosis y debe tratarse por personal médico calificado. Ser tratada en etapas tempranas mejora la calidad de vida, favoreciendo el bienestar físico, emocional y social.

Referencias

- Brasil, D. L., Montagna E., Trevisan, C. M., La Rosa, V. L., Laganà, A. S., Barbosa, C. P., Bianco, B., y Zaia, V. (2020). Psychological stress levels in women with endometriosis: systematic review and meta-analysis of observational studies. Minerva Medica, 111, 90-102. https://doi.org/10.23736/S0026-4806.19.06350-X.

- Critchley, H. O. D., Babayev, E., Bulun, S. E., Clark, S., Garcia-Grau, I., Gregersen, P. K., Kilcoyne, A., Kim, J. J., Lavender, M., Marsh, E. E., Matteson, K. A., Maybin, J. A., Metz, C. N., Moreno, I., Silk, K., Sommer, M., Simon, C., Tariyal, R., Taylor, H. S., Wagner, G. P., y Griffith, L.G. (2020, noviembre). Menstruation: science and society. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 223(5), 624-664. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.06.004.

- D’Alterio, M. N., D’Ancona, G., Raslan, M. A., Tinelli, A., Daniilidis, A., Angioni, S. (2021). Management Challenges of Deep Infiltrating Endometriosis. International Journal of Fertility Sterility, 15(2). https://doi.org/10.22074/ijfs.2020.134689.

- Durón González, R., y Bolaños Morera, P. (2018 enero-marzo). Endometriosis. Medicina legal de Costa Rica, 35(1), 23-29. https://tinyurl.com/4z97z32s.

- Gambadauro, P., Carli, V., y Hadlaczky, G. (2019, marzo). Depressive symptoms among women with endometriosis: a systematic review and meta-analysis. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 220(3), 230-241. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.11.123.

- Gómez, T. G., y Mordecay, V. C. (2020). Disruptores endocrinos en reproducción. Revista Colombiana de Menopausia, 26(1). https://tinyurl.com/3d8x58fw.

- Instituto Mexicano del Seguro Social (imss). (2010). Guía de Práctica Clínica. Diagnóstico y Tratamiento de Dismenorrea en el Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención. https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/183GER.pdf.

- Liang, Y., Xie, H., Wu, J. (2018, diciembre). Villainous role of estrogen in macrophage-nerve interaction in endometriosis. Reproductive Biology and Endocrinology, 16, 122. https://doi.org/10.1186/s12958-018-0441-z.

- Pérez-López, F. R., Ornat, L., Pérez-Roncero, G. R., López-Baena, M. T., Sánchez-Prieto, M., y Chedraui, P. (2020, noviembre).The effect of endometriosis on sexual function as assessed with the Female Sexual Function Index: systematic review and meta-analysis. Gynecol Endocrinol, 36(11), 1015-1023. https://doi.org/10.1080/09513590.2020.1812570.

- Rodríguez-López, A., Mejía-Saucedo, R., Calderón-Hernández, J., Labrada-Martagón, V., y Yáñez-Estrada, L. (2020). Alteraciones del ciclo menstrual de adolescentes expuestas no ocupacionalmente a una mezcla de plaguicidas de una zona agrícola de San Luis Potosí, México. Estudio piloto. Revista Internacional De Contaminación Ambiental, 36(4), 997-1010. https://doi.org/10.20937/RICA.53495.

- Sabido-Ramos, O. (2022). Period Stain and Social Evaluation. The Performance of Shame. Sociológica, 16(2), 53–73. https://doi.org/10.6092/issn.1971-8853/13758.

- Tobías, P., y Carmona, V. (2022, 15 de junio). ¿Es eficaz el calor local para el dolor menstrual? https://tinyurl.com/3adk84uy.

- Vigano, P., Candiani, M., Monno, A.,Giacomini E., Vercellini P., and Somigliana, E (2018). Time to redefine endometriosis including its pro-fibrotic nature. Human Reproduction, 33(3), 347-352. https://doi.org/10.1093/humrep/dex354.

- who. (2023, 24 de marzo). Endometriosis. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/endometriosis.

Recepción: 24/03/2023. Aprobación: 24/03/2023.

Vol. 25, núm. 3 mayo-junio 2024

Tinta, perfos y células: una guía para los entusiastas de las modificaciones corporales

Diego Alonso Echánove-Cuevas y Mariana Mastache-Maldonado CitaResumen

Sumérgete en el fascinante mundo de los tatuajes y perforaciones con nuestra guía informativa, que responde a esas preguntas que siempre te has hecho sobre estas populares formas de expresión corporal. Desde su rico trasfondo cultural hasta los intrincados procesos biológicos que ocurren en tu cuerpo durante y después de su obtención. Descubre cómo estas prácticas no sólo son una forma de expresar tu individualidad, sino también una ventana a la historia y la sociedad. Aprende sobre las fases de curación de las heridas, desde la hemostasis hasta la maduración, y obtén consejos prácticos para garantizar una experiencia segura y exitosa.

Palabras clave: Modificaciones corporales, tatuajes, perforaciones, curación, cultura del cuerpo.

Ink, Piercings, and Cells: A Guide for Body Modification Enthusiasts

Abstract

Immerse yourself in the fascinating world of tattoos and piercings with our informative guide, which answers those questions you’ve always asked about these popular forms of body expression. From its rich cultural background to the intricate biological processes that occur in your body during and after obtaining it. Discover how these practices are not only a way to express your individuality, but also a window to history and society. Learn about the phases of wound healing, from hemostasis to maturation, and get practical tips to ensure a safe and successful experience.

Keywords: Body modifications, tattoos, piercings, healing, body culture.

Nota: Este artículo es una continuación de nuestra exploración sobre las modificaciones corporales. La primera versión de este artículo fue publicada en la revista ¿Cómo ves? Te invitamos a consultarla para una comprensión más completa del tema: https://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/302/entre-tinta-y-agujas-la-ciencia-y-la-cultura-de-las-modificaciones-corporales.

Cuestionamientos

Hacerse un tatuaje o una perforación es emocionante, pero también nos llena de preguntas. Por ejemplo: ¿por qué tengo que esperar antes de cambiarme mi nuevo arete?, ¿es mejor una pieza de titanio que una de acero?, ¿por qué de la piel de mi tatuaje salen líquidos y se descarapela? Y muchas más.

Nosotros también tuvimos estas dudas. En un mar de referencias, nos lanzamos para conseguir respuestas y con este texto te queremos ahorrar la búsqueda. Esta es una suerte de guía informativa que puede darte una idea sobre estas populares modificaciones corporales. Un poco de ciencias sociales y naturales nos ayudarán a entender la genialidad de los tatuajes y perforaciones, así como los procesos que ocurren en tu cuerpo, cuáles son las recomendaciones generales y su explicación, para que no sólo triunfes en tu curación, sino que puedas alimentar tu curiosidad.

Los tatuajes y perforaciones en la cultura, historia y sociedad

Los tatuajes y las perforaciones han sido parte de la humanidad por milenios. ¡Se han encontrado evidencias de tatuajes en momias y piezas para perforaciones desde hace más de cinco mil años! Ambas entran en una categoría de cambios intencionales a nuestros cuerpos, llamados modificaciones corporales. Suelen ser tanto formas de expresión como marcadores de identidad en términos de género, edad e, incluso, estatus político (Schildkrout, 2004).

Estos cambios intencionales son y han sido practicados en todo el mundo y son tan diversos como las culturas de las que forman parte, abarcando una gran gama de prácticas. Los tatuajes y las perforaciones son un ejemplo de algunas de las más aceptadas, a diferencia de escarificaciones o implantes. Una muestra de esta diversidad se observa en la figura 1.

Figura 1. Diversidad de modificaciones corporales.

Crédito: Amigos y seguidores en redes sociales.

Los tatuajes incluyen cualquier diseño realizado sobre el cuerpo a través de insertar tinta o pigmentos en la piel, normalmente a través de perforar con agujas de distintos tipos, lo que los vuelve permanentes. Las perforaciones, o piercings, son heridas que atraviesan alguna parte de la piel, en la que se insertan distintos aretes o piezas de joyería. Ambas modificaciones pueden ser realizadas como una decisión estética, como actos de rebeldía o incluso una declaración cómica e irónica. No obstante, para otros individuos y culturas son más que simples marcas o adiciones al cuerpo: manifiestan aspectos profundamente personales de manera individual o como parte de una cultura. Pueden representar formas de conocer y entender el mundo, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestra familia, con la sociedad y nuestro lugar de origen (Krutak, 2015).

Históricamente existen muchos estilos y formas de realizar estas modificaciones corporales, que varían según la cultura. Los tradicionales horimonos japoneses o el moko kauae de mujeres maoríes son buenos ejemplos en tatuajes así como las perforaciones de labios en antiguas culturas africanas, de pezones en Roma o de lengua para los mayas (Lineberry, 2007). Lamentablemente, han existido casos donde los tatuajes y perforaciones son mal vistas, impuestas o usadas como herramientas de opresión. Ejemplos son los tatuajes forzados a niñas en tribus de la india, o en prisioneros del holocausto, así como perforaciones en genitales masculinos de esclavos romanos o la estigmatización cristiana de la práctica (Hashempour, 2021).

En la sociedad occidental actual, algunas modificaciones corporales han ido aumentando en aceptación y popularidad, y otras no. Como ejemplo, los aretes en mujeres y tatuajes en zonas fáciles de cubrir son más aceptadas que perforaciones del tabique nasal y labios, y los tatuajes en el cuello y rostro (Wright, 2015).

El proceso: los pasos que vemos y no vemos en nuestro cuerpo

Después de todo lo que ya hablamos, puede que tengas ganas de hacerte una modificación corporal. ¡Genial!, pero ¿por dónde empezar? Aquí te damos el paso a paso de toda la experiencia: tanto las acciones que tomarás tú, como los procesos que ocurrirán en tu cuerpo, muchos de ellos invisibles a nuestros ojos.

Hayas o no tenido alguna de estas modificaciones corporales en tu vida, para tu cuerpo y tus células no son más que heridas, como cuando te raspas la rodilla o te astillas con una madera, así, responderá de una forma muy parecida. Así que acompáñanos a explorar el antes, durante y después de tu próxima herida intencional.

Preparativos

Así que ha llegado el momento: has decidido hacerte una modificación corporal y quizá te estés preguntando “¿hay algo que deba hacer antes de esto?”. Cuestionarte esto es completamente normal, y aquí te damos algunos consejos para comenzar. Otros artículos (son similares para una u otra modificación) te enlistan estos preparativos, pero aquí te los resumimos en la figura 2.

Figura 2. Recomendaciones antes de realizarse un tatuaje o perforación.

Crédito: elaboración propia.

Todos estos consejos te ayudarán a que tu piel y organismo estén sanos y en el mejor estado para sanar y cicatrizar bien. Además, no es por ser aguafiestas, pero asistir con resaca y aguantar una perforación o un tatuaje en lugar de estar reposando no suena a una buena idea, ¿verdad?

Hoy es el día

Ahora sí, hiciste tu cita, acordaste la pieza o diseño de tu modificación corporal y estás a punto de iniciar tu modificación corporal. A partir de aquí las cosas pueden variar un poco dependiendo de si es un tatuaje o una perforación entonces te lo detallaremos por separado.

Hoy me tatúo, ¿qué va a pasar?

Desde fuera el tatuaje se ve como algo relativamente simple, aunque debes de prestar atención a un par de cosas que podrían ser importantes en el momento. Existen algunos artículos que describen esto a detalle. En resumen, debes asegurarte de que todo sea higiénico y estéril (incluyendo el equipo y guantes del artista de tatuajes), para evitar que tu piel se infecte o puedas enfermar de alguna infección transmitida por sangre.

Después de tener esta precaución, sólo queda ponerte cómode, que te coloquen el esténcil e iniciar la sesión. Ésta puede ir desde 30 minutos, para diseños sencillos, hasta más de 4 horas, si son más complejos.

Aunque en ese momento tú sólo puedes reposar y aferrarte a la esperanza de que valdrá la pena al final, tus células, por otro lado, están más activas que unos bomberos en un incendio. Para ellas, un tatuaje es equivalente a vivir en una ciudad amurallada y que, de la nada, una lanza gigante traspase su fortaleza varias veces. Efectivamente: un grupo de agujas están de manera repetida perforando la capa más externa de la piel hasta llegar a la dermis (más o menos a 1.7mm de profundidad). Matan algunas células, irritan toda la superficie y dañan estructuras como vasos sanguíneos. Encima de todo esto, las agujas dejan tinta dentro de la dermis al salir de la piel. Esto pasa una y otra vez, alrededor de 100 veces por segundo, hasta que se termina el diseño (Grant et al., 2015).

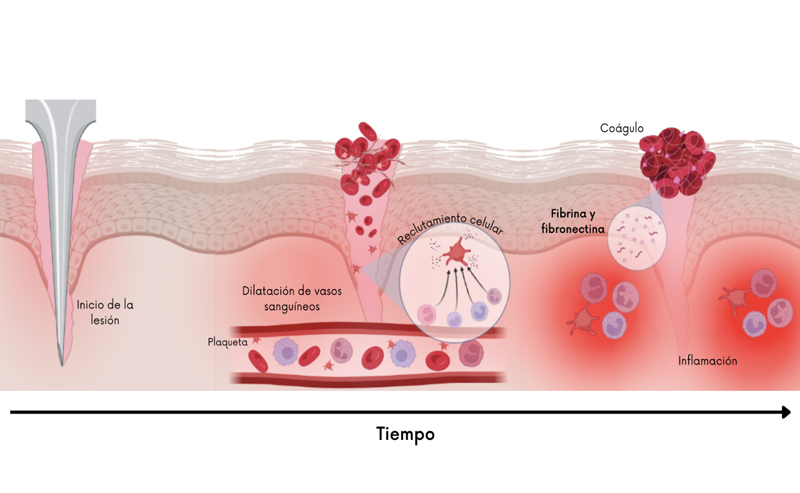

¿Y qué hace tu cuerpo ante tal asalto? En resumen, se defiende y protege. Casi inmediatamente tu cuerpo entra en una fase llamada hemostasis, en la que tus plaquetas van a tapar las fugas y detener el sangrado. Después, tus células de la piel activan alarmas para atraer a un gran número de glóbulos blancos (especializados en proteger y cuidar tu cuerpo) (ver figura 3; Maynard, 2015). Esto sucederá desde el inicio y hasta unos minutos después de finalizado el tatuaje.

Figura 3. Fase de hemostásis y fase de inflamación.

Crédito: elaboración propia.

¿Y cuando me perfore?

Otro día, vas al mismo estudio a realizarte un piercing. Te preguntan el material de tu pieza y tú eliges entre acero inoxidable, oro, niobio y titanio, pues investigaste que es lo mejor para la cicatrización y, de hecho, rara vez provocan reacciones alérgicas (Meltzer, 2005).

Escoges y se traza la zona que quieres perforar con un marcador médico desechable. Después de acordar el sitio, limpian tu piel con una preparación cutánea quirúrgica que ayuda a reducir la cantidad de microbios en el área y, así, ahorrarte una infección (Ferguson, 2000).

Tu perforadore se deberá limpiar las manos y usar guantes esterilizados. Realizará tu perforación lo más rápido y suavemente posible. Un pinchazo y… ¡Ya está! Un par de lágrimas pueden salir, pero lo feo ya pasó. Te advertirá que durante los primeros días la piel alrededor de la nueva pieza puede hincharse, ponerse roja y estar sensible. Esto no es otra cosa sino la fase de inflamación, la cual juega un papel clave en la protección contra infecciones (ver figura 3).

En esta etapa, los vasos sanguíneos se dilatan más para permitir que la sangre llegue a la herida (es por eso que todo se pone rojo alrededor). Más a fondo, tiene lugar la formación de un coágulo, compuesto de fibrina y fibronectina: unas proteínas que ayudan a detener el sangrado y a sanar heridas (Gurtner et al., 2008). Y, al igual que con el tatuaje, las plaquetas iniciarán un reclutamiento celular para proteger la herida (Locatelli et al., 2021).

La cosa no acaba ahí

¿Qué pasa una vez que el tatuaje o perforación está terminado? Hay que entender los procesos que ocurrirán desde que sales del local, hasta que ya sanes por completo. Existen varias precauciones que debes seguir e intentaremos responder algunas dudas que podrían surgir.

Ya me tatué, ¿y ahora qué?

Normalmente, pasadas dos o tres semanas podrás vivir tu vida normal, a la par que luces y cuidas tu arte corporal. Tu tatuadore debió darte instrucciones claras sobre qué debes hacer para cuidar de tu tatuaje y que pueda sanar bien, así como una serie de cosas que ocurrirán con tu cuerpo en las próximas semanas. Los cuidados que debes tener y el proceso de sanación los puedes consultar aquí.

El primer día sentirás la zona del tatuaje inflamada, enrojecida y adolorida. Posiblemente se te cubrió la zona con plástico u otro material. Al pasar las horas verás que bajo el plástico tu piel se ve húmeda. Todo esto ocurre porque te encuentras en la fase inflamatoria de tu curación. Tu herida se inflama, enrojece, se llena de líquido y glóbulos blancos que continúan atacando a cualquier agente extraño que haya colado (incluida la tinta). Durante todo este proceso, es normal que tu tatuaje comience a “sudar” un líquido rojizo llamado supuración. Esto solo durará unas horas (o máximo unos cuantos días) hasta que la herida se vea seca. Antes de que esto ocurra, será mejor que esté limpia, y, por favor evita los saunas y albercas públicas.

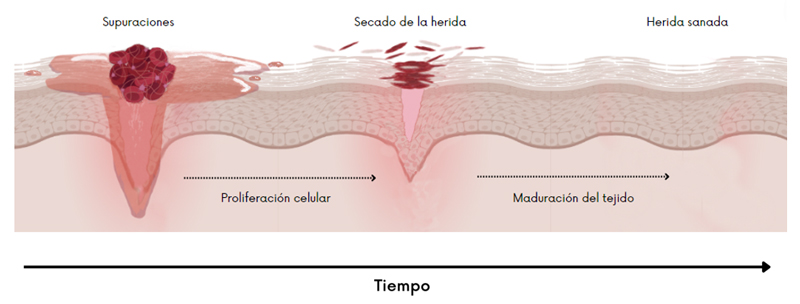

Al pasar unos días, tu herida estará seca y en la fase proliferativa de curación, donde tus células intentan “llenar” la herida y darle una cobertura temporal. Este rellenado junto con el secado de los coágulos de la fase de hemostasis formará una delgada costra y tu tatuaje perderá brillo, pero no te preocupes, el brillo volverá. También sentirás comezón, ante lo cual ¡debes resistir la tentación de rascarte! Todas las medidas que te dieron son para evitar causar más daño al tatuaje para que sane de la mejor forma: no tallarlo, rascarlo, exponerlo al sol, quitar las costras o usar cremas o jabones con perfume.

Por último, cuando la costra se caiga, verás un tatuaje brilloso. Este brillo se volverá menos intenso con el paso de las semanas hasta quedar en su forma permanente. Aquí tu piel está en la fase de maduración, donde reordena sus estructuras y células para recuperar la fuerza y flexibilidad previa a la herida (Maynard, 2015). Todo esto se muestra en la figura 4.

Figura 4. Fase de proliferación y maduración.

Crédito: elaboración propia.

La razón por la que un tatuaje es permanente es porque, desde las primeras fases de curación hasta estas últimas etapas, tus glóbulos blancos estarán intentando destruir la tinta de tu piel, pero son incapaces de hacerlo. Por ello solo la engullen y se quedan incrustados en la piel. Si llegan a morir, solo serán reemplazados por otros glóbulos que volverán a almacenar la tinta, residiendo en tu piel que ya ha sanado por completo (Baranska, 2018).

Ya me perforé, ¿y ahora qué?

Ahora que te hiciste la perforación, debes cuidarla bien hasta que sane por completo y seguir las indicaciones de los expertos. La primera y más importante tarea que tendrás es evitar que la zona se ensucie. Para esto podrás lavar con agua y jabón o solución salina, aproximadamente dos veces al día.

La persona que te perforó dirá que no te preocupes por una secreción que salga de la zona de perforación. Pero, quizá, al igual que nosotros en su momento, te preguntes: ¿qué es eso y por qué sale? Primero que nada, es normal y, en realidad, es algo bueno. Esa cosa pegajosa de color claro está compuesta principalmente por proteínas, como el colágeno, que ayudan a fortalecer el tejido circundante. Se seca dando una apariencia de costra. Junto con eso, notarás que el sitio de la perforación ahora está menos hinchado, pero aún está de un color rosa. Este color significa que la perforación está sana pero aún se está reparando y por eso es común ver que el tejido puede tensarse alrededor de las piezas a medida que sana, no es flexible como el resto de tu piel.

Si echamos un vistazo más profundo, para ese momento en el proceso de cicatrización está teniendo lugar la fase de proliferación. También se están fabricando más y nuevos vasos sanguíneos para poder darle a tu nuevo tejido todos los recursos que necesita para reparar el daño (ver figura 4).

Es importante que tengas en cuenta que una perforación puede parecer curada incluso antes de que se complete este proceso y esto es porque la herida sana de afuera hacia adentro y, aunque por fuera luce bien, el interior sigue siendo frágil. Por lo tanto, es vital seguir con los cuidados. A menos que tengas un problema con el tamaño, el estilo o el material de la pieza inicial, debes dejarla en su lugar durante toda la curación.

Dependiendo en qué área de tu cuerpo hiciste la perforación será distinto el proceso de curación, así que no te desesperes mucho. Por ejemplo, en el caso de la oreja, el cartílago perforado suele ser más difícil de curar y puede tardar de 3 a 10 meses, mientras que la zona del lóbulo sólo tarda un par de meses.

Tu perforación estará curada una vez que pasó el tiempo, las secreciones se detuvieron y ya no te sea incómodo traer la pieza puesta. De cualquier manera, no hay que bajar la guardia pues, con cualquier perforación (y al igual que con cualquier lesión), existe un peligro latente de infección (Tweeten y Rickman, 1998; Holbrook, Minocha y Laumann, 2012).

Por todo esto, la prevención es la clave. Hay que elegir a un profesional y éste a su vez tiene que explicarte los cuidados y condiciones que pueden causar complicaciones con la perforación que elijas.

Conclusiones

Como pudiste ver en este artículo, hacerse una modificación conlleva un significado personal y cultural: ayuda a expresarnos y es un fuerte marcador de nuestra individualidad. A su vez, existe una carga social e histórica de todas estas prácticas, que le podrás contar a cualquier persona que te pregunte por tu tatuaje o perforación.

También, acarrean consecuencias biológicas que van desde algunas completamente normales, hasta otras que pueden llegar a ser peligrosas si no tienes cuidado. El proceso de curación de heridas es complejo y desafiante para tu cuerpo. Por nuestro propio bien y en agradecimiento por resistir nuestras decisiones, hay que ayudarle con los cuidados necesarios, evitando el estrés, el alcohol, comiendo bien y otras cosas que mencionamos.

Aquí te dimos una embarradita sobre los aspectos históricos, sociales y biológicos de estas curiosas formas en que cambiamos nuestros cuerpos. Sin embargo, te invitamos a ahondar más en estos interesantísimos procesos invisibles, leer más sobre el impresionante mundo de las modificaciones corporales y revisar más recomendaciones para mantener sana tu piel ornamentada con tinta y metales. ¡Te deseamos suerte en tu próxima modificación corporal!

Referencias

- Baranska, A., Shawket, A., Jouve, M., Baratin, M., Malosse, C., Voluzan, O., Manh, T., Fiore, F., Bajenoff, M., Benarroch, P., Dalod, M., Malissen, M., Henri, S., y, Malissen, B. (2018) Unveiling skin macrophage dynamics explains both tattoo persistence and strenuous removal. Journal of Experimental Medicine, 215(4) 1115-1133. https://doi.org/10.1084/jem.20171608.

- Curtis, B. J., Hlavin, S., Brubaker, A. L., Kovacs, E. J., y Radek, K. A. (2014). Episodic binge ethanol exposure impairs murine macrophage infiltration and delays wound closure by promoting defects in early innate immune responses. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 38(5), 1347-1355. https://doi.org/10.1111/acer.12369.

- Ferguson, H. (2000). Body piercing. bmj, 319, 1627. https://doi.org/10.1136/bmj.319.7225.1627.

- Grant, A., Twigg, P., Baker, R., y Tobin, D. (2015) Tattoo ink nanoparticles in skin tissue and fibroblasts. Beilstein J Nanotechnology, 6, 1183-1191. https://doi.org/10.3762/bjnano.6.120.

- Gurtner, G. C., Werner, S., Barrandon, Y., y Longaker, M. T. (2008). Wound repair and regeneration. Nature, 453(7193), 314-321. https://doi.org/10.1038/nature07039.

- Hashempour, P. (2021). A brief history of piercings and their controversial beginnings. Dazed Digital. https://tinyurl.com/yhjx8uz7.

- Holbrook, J., Minocha, J., y Laumann, A. (2012). Body piercing. American journal of clinical dermatology, 13, 1-17. https://doi.org/b4dbrs.

- Koenig, L. M., y Carnes, M. (1999). Body piercing: medical concerns with cutting‐edge fashion. Journal of General Internal Medicine, 14, 379-385. https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.1999.00357.x.

- Krutak, L. (2015). The cultural heritage of tattooing: a brief history. En J. Serup, N. Kluger y W. Bäumler (Eds.), Tattooed skin and health (pp. 1-5). Karger Publishers. https://doi.org/10.1159/000369174.

- Lineberry, C. (2007). Tattoos: The Ancient and Mysterious History. Smithsonian Magazine.

- Locatelli, L., Colciago, A., Castiglioni, S., y Maier, J. A. (2021). Platelets in wound healing: what happens in space? Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 9. https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.716184.

- Maynard, J. (2015). How Wounds Heal: The 4 Main Phases of Wound Healing. Shield HealthCare. https://tinyurl.com/yc6z3ehf.

- Meltzer, D. I. (2005). Complications of body piercing. American family physician, 72(10), 2029-2034. https://tinyurl.com/3btxf275.

- Schildkrout, E. (2004). Inscribing the body. Annual review of anthropology, 33, 319-344. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.33.070203.143947.

- Tweeten, S. S. M., y Rickman, L. S. (1998). Infectious complications of body piercing. Clinical Infectious Diseases, 26(3), 735-740. https://doi.org/10.1086/514586.

- Wright, J. D. (2015). Piercing. En The International Encyclopedia of Human Sexuality (pp. 861-1042). https://doi.org/10.1002/9781118896877.

Recepción: 18/01/2023. Aprobación: 12/03/2024.