Vol. 24, núm. 5 septiembre-octubre 2023

Mitigando el cambio climático: árboles mecánicos y minería aérea

Ricardo Vega Ruiz CitaResumen

Desde que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático comenzó a regular las emisiones de gases de efecto invernadero, los países desarrollados emprendieron una carrera tecnológica centrada en la reducción de estos gases contaminantes. Este artículo describe los desarrollos tecnológicos que replican el funcionamiento de los árboles, ideados con la intención de controlar la velocidad y cantidad de dióxido de carbono capturado de la atmósfera. Además de funcionar como un medio para mitigar el cambio climático, estas tecnologías permiten que las empresas obtengan ganancias mediante la comercialización de los recursos que se extraen de la atmósfera. Sin embargo, también enfrentan importantes desafíos, tanto por las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero que tendrían que mitigar, como por las impredecibles consecuencias de hacer de la atmósfera un nuevo espacio de negocios.

Palabras clave: cambio climático, mercados de carbono, tecnología de captura, gases de efecto invernadero, minería aérea, árboles mecánicos.

Mitigating Climate Change: Mechanical Trees and Air Mining

Abstract

Since the United Nations Framework Convention on Climate Change began regulating greenhouse gas emissions, developed countries have embarked on a technological race focused on reducing these polluting gases. This article describes technological developments that replicate the functioning of trees, designed with the intention of controlling the speed and quantity of carbon dioxide captured from the atmosphere. In addition to serving to mitigate climate change, these technologies enable companies to profit by commercializing resources extracted from the atmosphere. However, they also face significant challenges, both due to the increasing greenhouse gas emissions they must mitigate and the unpredictable consequences of turning the atmosphere into a new business frontier.

Keywords: climate change, carbon markets, capture technology, greenhouse gases, air mining, mechanical trees.

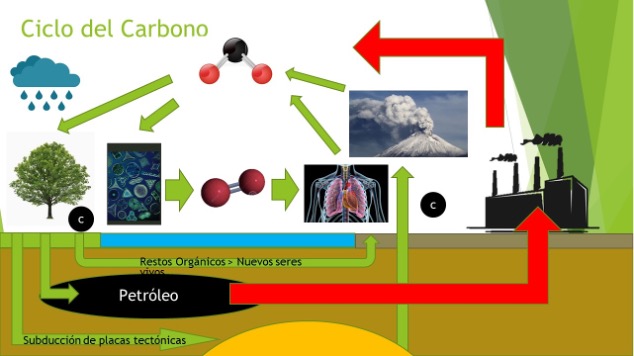

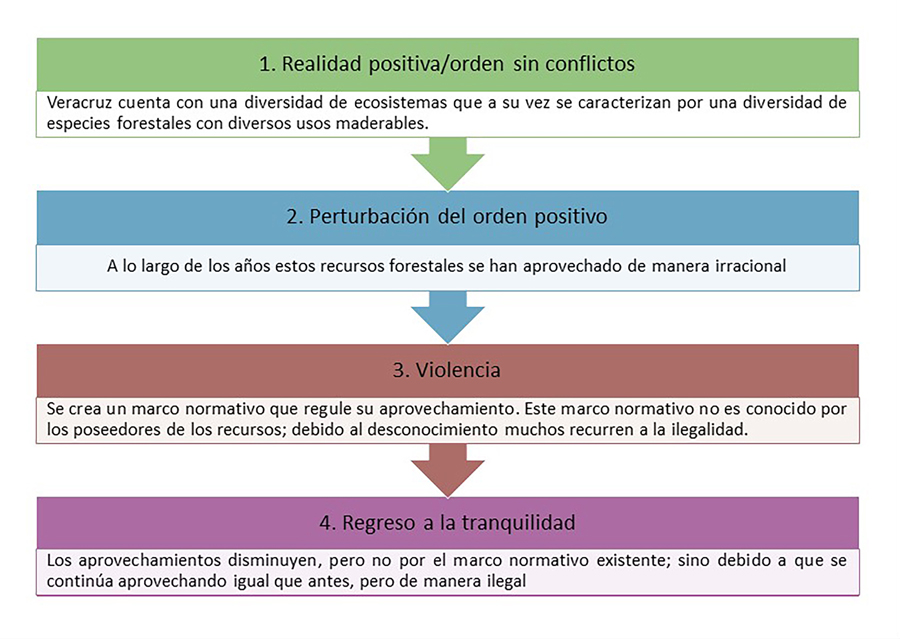

Cambio climático

La evidencia científica ha demostrado que la principal causa del cambio climático radica en el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, especialmente el dióxido de carbono (Garduño, 2003, pp. 56-59). Este aumento de gases se debe principalmente al uso de combustibles fósiles tanto por parte de individuos como por parte de industrias que producen y transportan una amplia gama de mercancías, que incluyen derivados del petróleo, productos químicos, alimentos, materias primas, entre otros (Angus, 2016, p. 126).

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, uno de los organismos internacionales más importantes en este tema, estableció límites para las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los “países desarrollados”, los cuales son los principales contaminantes del mundo. Para cumplir con el compromiso de reducir sus emisiones, estos países pueden disminuir las actividades contaminantes que se llevan a cabo en su territorio o acudir a un mercado internacional conocido como el mercado de carbono, donde se compran y venden permisos de contaminación (Stephan y Lane, 2015). De esta manera, un país como Alemania, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero están reguladas, puede adquirir permisos de contaminación de otro país que haya logrado reducir sus emisiones y, por lo tanto, disponga de permisos adicionales que pueda vender. Con los permisos adquiridos, Alemania podrá emitir más gases de efecto invernadero de lo que originalmente le estaba permitido (Lohmann, 2012).

Desde que están bajo regulación, los países desarrollados buscan formas de reducir sus emisiones y cumplir con sus compromisos ante la Convención. Los bosques tropicales del mundo han sido uno de los principales recursos utilizados para alcanzar este objetivo (Global Forest Coalition, 2020, p. 4). Estos ecosistemas consisten en vastas extensiones de árboles que absorben y retienen grandes cantidades de dióxido de carbono atmosférico. A pesar de que algunos estudios han señalado las limitaciones de los bosques tropicales para fijar y retener carbono durante períodos prolongados, todavía se utilizan como “sumideros de carbono” (Seymour y Busch, 2016, p. 33).

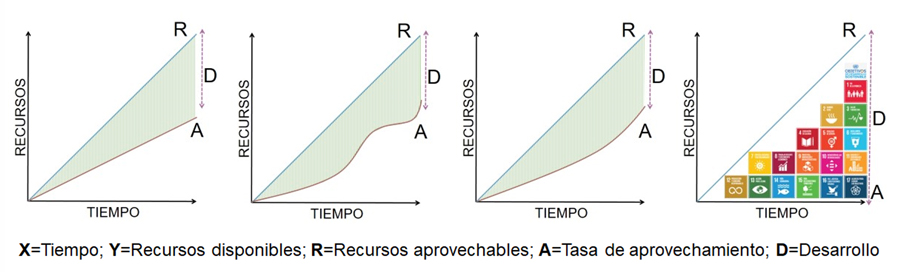

Algunos países, como los de América Latina, implementan proyectos de reforestación y forestación para utilizar sus bosques como “esponjas” que absorben dióxido de carbono, “limpiando” así la atmósfera y preparándola para almacenar nuevamente este gas contaminante. El carbono capturado en el bosque se cuantifica (Moreno et al., 2016, p. 27) y se convierte en una cantidad determinada de permisos para emitir contaminantes, los cuales posteriormente se venden en el mercado de carbono a los países desarrollados que los utilizan para liberar nuevamente sus gases de efecto invernadero (Stephan y Lane, 2015).

Sin embargo, aunque los seres humanos pueden utilizar los bosques para capturar carbono, en última instancia, la velocidad con la que un árbol captura carbono depende de la naturaleza, y lo mismo ocurre con la cantidad y el tiempo que el carbono permanece fijado en el árbol. Además, dado el constante aumento de las emisiones de dióxido de carbono, parece que utilizar los bosques como medida para combatir el cambio climático tiene importantes limitaciones (Lohmann, 2000, p. 8). Ante esta situación, los países desarrollados están apostando por una nueva tecnología que, aunque surgió de un experimento escolar, parece sacada de una película de ciencia ficción.

Árboles mecánicos

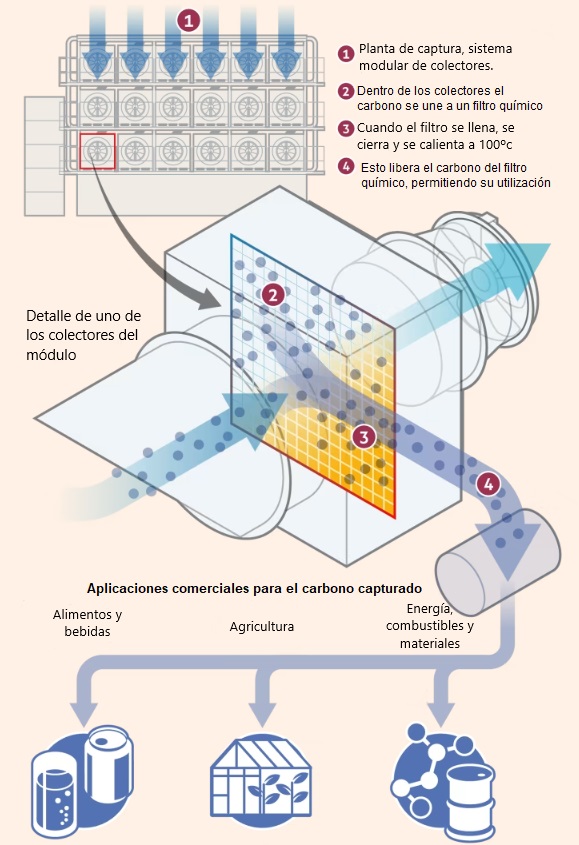

Figura 1. Ilustración de los árboles mecánicos.

Tomado de Carbon Collect (2023).

En la década de 1990, el físico Klaus Lackner ayudaba a su hija en un proyecto de ciencias para su escuela en el que pretendía extraer el dióxido de carbono del aire. Con la ayuda de una bomba de aire de acuario y un producto químico, el hidróxido de sodio, lograron su cometido. A partir de entonces, Lackner se dedicó a pensar en formas de extraer grandes cantidades de dióxido de carbono del aire. Diseñó una “versión mecánica” de los árboles: torres metálicas con aberturas por las cuales circula el aire; una vez que el dióxido de carbono llega allí, se descompone y el carbono se fija en un filtro especial. Estas torres metálicas, dispuestas cercanas unas a otras, cual “granjas de árboles mecánicos”, tienen como único propósito combatir el cambio climático (Fialka, 2021; ver figura 1).

Este avance tecnológico, junto con otras innovaciones similares enfocadas en capturar y almacenar carbono de la atmósfera, no se ha quedado solo en el papel.

Actualmente, la empresa irlandesa Silicon Kingdom Holdings lleva a cabo la implementación comercial de las granjas de árboles mecánicos concebidas por Lackner (Hook, 2020), mientras que otras compañías, como Climateworks y Carbfix, también aplican tecnologías similares de manera comercial (dw, 2020; Haszeldine et al., 2018).

Minería aérea

A diferencia de los árboles naturales, que utilizan el dióxido de carbono que capturan de la atmósfera para construir sus células, los árboles mecánicos acumulan carbono en sus filtros, sin ningún otro propósito. No obstante, el desarrollo de esta tecnología ha permitido que el carbono capturado pueda utilizarse en diversos procesos productivos. Ha tenido éxito en la industria de alimentos y bebidas carbonatadas, en la producción de combustibles sintéticos y personalizados, en la fabricación de textiles, en la producción de hormigón, químicos, minerales, diamantes y muchos otros materiales y materias primas convencionales en la industria (Biniek et al., 2020; Gertner y Payne, 2021; Gonzalez et al., 2020; Roberts, 2020). En teoría, cualquier industria que utilice algún tipo de carbono subterráneo, como el petróleo, el carbón y sus derivados, podría reemplazarlo con carbono capturado de la atmósfera (Hook, 2020; Roberts, 2019; ver figura 2).

Figura 2. Ilustración de captura y uso de CO2.

Elaboración propia a partir de Hook (2020).

Aunque parezca asombroso, así como desde las profundidades de la tierra se extraen recursos como minerales o recursos fósiles que las empresas utilizan posteriormente para fabricar mercancías, la tecnología de captura y almacenamiento de carbono permite que ciertas empresas aprovechen la atmósfera para extraer un recurso, el carbono, que luego emplean en la fabricación de productos. Por esta razón, estas aplicaciones tecnológicas se conocen como “minería aérea” (Fialka, 2021). El profesor de ingeniería mecánica de la Universidad de Michigan, a cargo del proyecto Iniciativa Global de CO2, que busca hacer que el uso del carbono sea una actividad central en la industria de los Estados Unidos, asegura que asignar un valor al dióxido de carbono nos permite considerarlo no solo como un problema sino también como un recurso (Gertner y Payne, 2021).

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el principal asesor científico de la Convención, tiene buenas expectativas con respecto a estas tecnologías. En 2005, las incluyó en sus informes como tecnologías para reducir las emisiones (ipcc, 2005; McLean y Plaksina, 2019, p. 129; Romanak et al., 2021, p. 4), y en 2014 afirmó que no se podrán alcanzar los objetivos de reducción de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera si se retrasa la aplicación y expansión de la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (ipcc, 2014, p. 17).

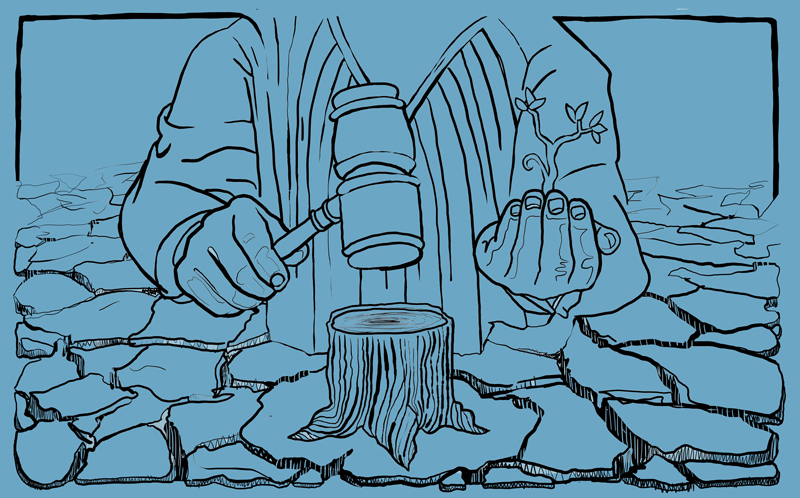

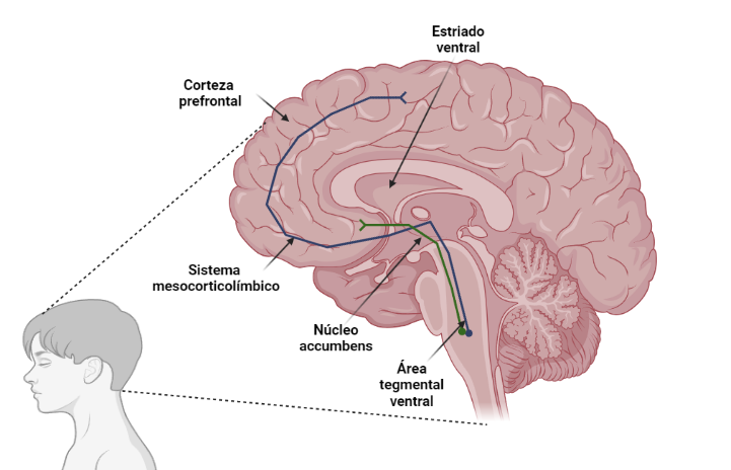

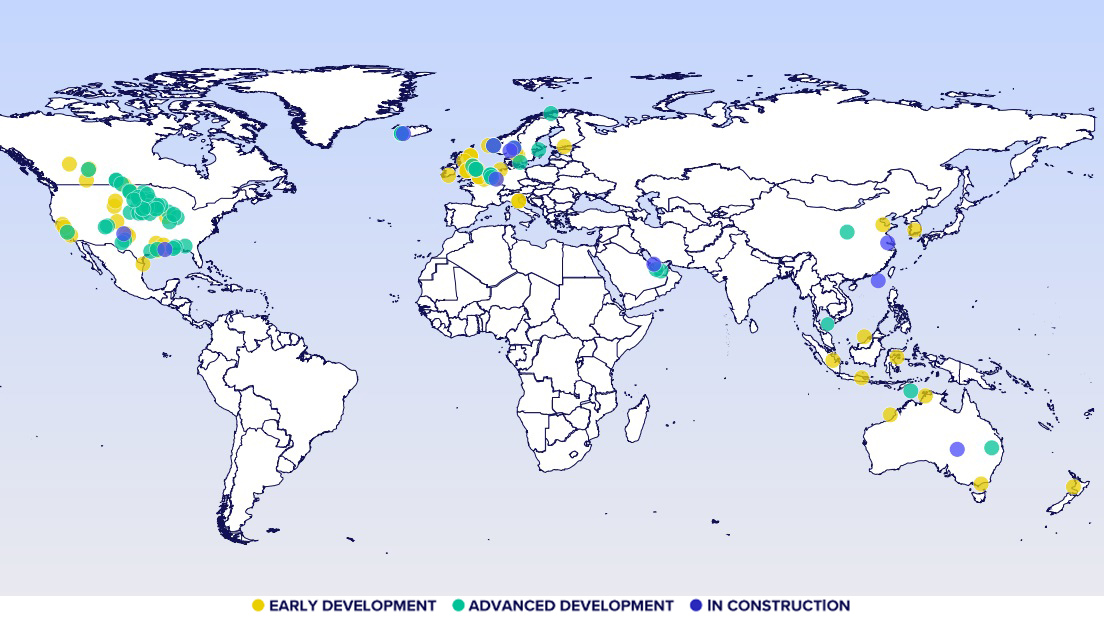

A primera vista, parece que estas tecnologías son un remedio eficaz para abordar el cambio climático. A diferencia de otras opciones que implican pérdidas en las ganancias de las empresas al obligarlas a detener o modificar sus negocios, este tipo de tecnología crea incentivos económicos para que reduzcan su contaminación. Por un lado, las empresas pueden establecer negocios centrados en la captura de carbono para generar permisos de contaminación que venderán en el mercado de carbono; por otro lado, pueden utilizar el carbono capturado para venderlo o usarlo en la producción de bienes con los que también pueden obtener ganancias (ver figura 3).

Figura 3. El Instituto Global de Captura y Almacenamiento de Carbono reportó en 2022 más de 190 instalaciones.

Tomado de Global ccs Institute (2022).

No obstante, estos desarrollos tecnológicos enfrentan importantes desafíos. Uno de ellos se relaciona con el potencial de captura de dióxido de carbono que existe en las plantas equipadas con esta tecnología. Este potencial sigue siendo modesto y, por lo tanto, no se compara con las cantidades de dióxido de carbono que necesitamos eliminar de la atmósfera. Además, esta tecnología se ha desarrollado casi exclusivamente para el dióxido de carbono, uno de varios gases de efecto invernadero. Por lo tanto, no podrá reducir las emisiones de otros gases, como el metano, el óxido nitroso y los hidrofluorocarbonos, que tienen un mayor impacto en el clima que el dióxido de carbono (Bui, Adjiman, Bardow, et al., 2018).

Otro desafío está relacionado con el cambio en la forma en que interactuamos con la atmósfera. Convertir la atmósfera en un nuevo espacio de negocios para las empresas puede tener consecuencias inesperadas y no deseadas. Sabemos que la causa principal del cambio climático radica en el aumento descontrolado de los gases de efecto invernadero, resultado de la extracción y quema de combustibles fósiles regulados no por criterios ecológicos, sino por el libre mercado y las oportunidades de ganancias para las empresas. Ahora, con la tecnología de captura, almacenamiento y uso de carbono, se introduce la lógica del mercado en los recursos de la atmósfera. Las empresas capturan y utilizan carbono de la atmósfera no porque sea beneficioso para el clima del planeta, sino porque es un negocio: con los recursos que extraen de la atmósfera, pueden obtener ganancias. En este punto, surge una preocupación importante en relación con los árboles mecánicos y tecnologías similares: si el uso de recursos naturales como el petróleo y otros combustibles fósiles para obtener ganancias sin considerar las consecuencias ambientales nos ha llevado a esta preocupante situación climática, ¿qué sucederá ahora que un espacio del planeta que antes estaba al margen de esta lógica, la atmósfera, comienza a ser utilizado como un nuevo espacio de negocios?

Referencias

- Angus, I. (2016). Facing the Anthropocene. Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System . Monthly Review Press.

- Biniek, K., Henderson, K., Rogers, M. y Santoni, G. (2020, junio 30). Driving CO2 emissions to zero (and beyond) with carbon capture, use, and storage. McKinsey Sustainability . https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/driving-co2-emissions-to-zero-and-beyond-with-carbon-capture-use-and-storage.

- Bui, M., Adjiman, C. S., Bardow, A., Anthony, E. J., Boston, A., Brown, S., Fennell, P. S., Fuss, S., Galindo, A., Hackett, L. A., Hallett, J. P., Herzog, H. J., Jackson, G., Kemper, J., Krevor, S., Maitland, G. C., Matuszewski, M., Metcalfe, I. S., Petit, C., . . . Mac Dowell, N. (2018). Carbon Capture and Storage (ccs): the way forward. Energy and Environmental Science , 11 (5), 1062-1176. https://doi.org/10.1039/c7ee02342a.

- Carbon Collect. (2023), “Carbon collect’s mechanicaltree: redefining direct air capture”, https://carboncollect.com/.

- dw (Director). (2020, 20 de noviembre). [Vídeo]. Islandia: la aspiradora de CO2. dw.com. https://www.dw.com/es/islandia-la-aspiradora-de-co2/av-55667522.

- Fialka, J. (2021). Mining the sky for CO2 with metal trees, towers and pumps. E&E News by POLITICO . https://www.eenews.net/articles/mining-the-sky-for-co2-with-metal-trees-towers-and-pumps/.

- Garduño, R. (2003). El veleidoso clima . Fondo de Cultura Economica, Mexico.

- Gertner, J. y Payne, C. (2021, 27 de junio). Has the Carbontech revolution begun? The New York Times . https://www.nytimes.com/2021/06/23/magazine/interface-carpet-carbon.html.

- Global Forest Coalition. (2020). 15 years of REDD+: Has it been worth the money? Global Forest Coalition . https://globalforestcoalition.org/15-years-of-redd/.

- Gonzalez, V., Krupnick, A. y Dunlap, L. (2020). Carbon Capture and Storage 101. Resourses for the future. https://www.rff.org/publications/explainers/carbon-capture-and-storage-101/.

- Haszeldine, R. S., Flude, S., Johnson, G. y Scott, V. (2018). Negative emissions technologies and carbon capture and storage to achieve the Paris Agreement commitments. Philosophical Transactions of the Royal Society A , 376 (2119), 20160447. https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0447.

- Hook, L. (2020, 14 de julio). Start-ups test ideas to suck CO2 from atmosphere. Financial Times . https://www.ft.com/content/38d27906-8cdf-4ecb-a460-98f71c58fcf2.

- ipcc. (2005). Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage. ipcc, wmo, unep. http://tinyurl.com/4hsudamt.

- ipcc. (2014). Cambio climático 2014. Mitigación del cambio climático. ipcc, onu, omm, pnuma. http://tinyurl.com/5b2kt4tj.

- Lohmann, L. (2012). Mercados de carbono. La neoliberalización del clima . Ediciones Abya-Yala.

- Lohmann, L. (2000). El mercado de carbono: Sembrando más problemas. Documento Informativo. Campaña de Plantaciones. Movimiento mundial por los bosques tropicales. https://tinyurl.com/49vczujy.

- McLean, E. V. y Plaksina, T. (2019). The political economy of carbon capture and storage technology adoption. Global Environmental Politics . https://doi.org/10.1162/glep_a_00502.

- Moreno, C., Speich, D. y Fuhr, L. (2016). La métrica del carbono: ¿el CO2 como medida de todas las cosas? El poder de los números en la política ambiental global . Fundación Heinrich Böll. https://tinyurl.com/2jr3b2h5.

- Roberts, D. (2019, 22 de noviembre). Climate change: Pulling CO2 out of the air could be a trillion-dollar business. Vox . https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/9/4/20829431/climate-change-carbon-capture-utilization-sequestration-ccu-ccs.

- Roberts, D. (2020, 8 de enero). Climate change: How to build a circular economy that recycles carbon. Vox . https://www.vox.com/energy-and-environment/2020/1/8/20841897/climate-change-carbon-capture-circular-economy-recycle.

- Romanak, K., Fridahl, M. y Dixon, T. (2021). Attitudes on carbon Capture and Storage (ccs) as a mitigation technology within the unfccc. Energies , 14 (3), 629. https://doi.org/10.3390/en14030629.

- Seymour, F. y Busch, J. (2016). Why Forests? Why Now? The Science, Economics, and Politics of Tropical Forests and Climate Change . Center for Global Development. https://tinyurl.com/ypfz6vzc.

- Stephan, B. y Lane, R. (2015). The Politics of Carbon Markets . Routledge Studies in Environmental Policy.

Recepción: 11/11/2022. Aprobación: 27/07/2023.