Vol. 24, núm. 6 noviembre-diciembre 2023

Curando a quienes curan: los desafíos emocionales de los estudiantes de medicina

Stephanie de los Ángeles Brito Jheman, Valeria Yazmín Cetzal Robertos y José Miguel Chin Chan CitaResumen

El suicidio es un desafío global de salud pública, especialmente entre jóvenes. Desde la ideación hasta la ejecución tiene graves implicaciones sociales y económicas. Los estudiantes de la licenciatura de medicina enfrentan riesgos debido a las demandas académicas y factores externos (problemas familiares, económicos, sociales, entre otros), agravados por la falta de enfoque en su bienestar mental. Diversos estudios han revelado datos preocupantes de trastornos psiquiátricos en estudiantes de medicina: el estrés, la falta de sueño y otras presiones aumentan el riesgo de autolesiones y suicidio, y factores como la pandemia de covid-19 agravan el problema. Por ello, detectar los signos de deterioro mental, normalizar la búsqueda de ayuda y priorizar la salud mental son cruciales para salvar vidas. La educación superior debe ser una experiencia enriquecedora, no una carga perjudicial para la salud. Es por eso que se sugieren programas de apoyo, consejería y participación activa, tanto del entorno familiar como el social y de la administración educativa que puedan crear una cultura universitaria que proteja la salud mental. Al priorizar la salud mental, especialmente en medicina, formamos profesionales resilientes y empáticos con la sociedad. El objetivo principal de este escrito es crear conciencia y promover la salud mental, así como prevenir el suicidio, especialmente entre estudiantes de medicina, a través de la implementación de medidas efectivas y la provisión de herramientas de apoyo.

Palabras clave: suicidio, conducta suicida, estudiantes de medicina, salud mental, depresión, ansiedad.

Healing those who heal: the emotional challenges of medical students

Abstract

Suicide is a global public health challenge, especially among young people. From ideation to execution it has serious social and economic implications. Medical undergraduate students face risks due to academic demands and external factors (family, economic, social problems, among others), aggravated by the lack of focus on their mental well-being. Various studies have revealed worrying data on psychiatric disorders in medical students: stress, lack of sleep and other pressures increase the risk of self-harm and suicide, and factors such as the covid-19 pandemic aggravate the problem. Therefore, detecting signs of mental deterioration, normalizing help-seeking and prioritizing mental health are crucial to saving lives. Higher education should be an enriching experience, not a burden that is detrimental to health. That is why support, counseling and active participation programs are suggested, both in the family and social environment and in the educational administration that can create a university culture that protects mental health. By prioritizing mental health, especially in medicine, we train resilient and empathetic professionals with society. The main objective of this writing is to raise awareness and promote mental health, as well as prevent suicide, especially among medical students, through the implementation of effective measures and the provision of support tools.

Keywords: suicide, suicidal behavior, medicine students, mental health, depression, anxiety.

“El pueblo es regido por los gobernantes,

es vigilado por la policía,

es sanado por los médicos.

Pero, ¿quién gobierna a los gobernantes,

quién vigila a la policía,

y quién sana a los médicos?”

Atribuida a Lao Tsé (570-490 a.C.)

En la agitada y dinámica sociedad en la que vivimos, es fácil pasar por alto un elemento crucial de nuestro bienestar: la salud mental, un tema delicado que en los últimos años ha tomado relevancia, principalmente en jóvenes. Asimismo, el suicidio es una problemática de salud pública a nivel mundial, sobre todo en individuos de corta edad; representando la segunda causa de muerte en personas entre 10 y 24 años.

Cuando se habla de conductas suicidas implica hablar de distintas etapas o fases por las que las personas podrían atravesar, generalmente se comienza con la idea o el pensamiento suicida, posteriormente se realiza un plan para llevar a cabo el acto y, finalmente, se hace una búsqueda de recursos para concretarlo; sin embargo, no siempre se transita por todas las fases, aun así, cualquiera de las tres etapas pone en riesgo a la persona (Rodríguez et al., 2017).

Según Moutier (2021), la conducta suicida incluye:

- Ideación suicida: pensamientos, planes y actos preparatorios relacionados con el suicidio.

- Intento de suicidio: acto autolesivo con intención de provocar la muerte, pero que finalmente no resulta mortal. Un intento de suicidio puede o no dar lugar a lesiones.

- Suicidio consumado: acto autolesivo intencionado con resultado de muerte.

En la actualidad es bien sabido que los estudiantes de nivel superior están expuestos a un estrés académico constante, sumado a las distintas situaciones o problemáticas familiares y de su círculo social. Esta es una de las razones por las que un número considerable de estudiantes recurren a enfoques autoperjudiciales, como un mecanismo de escape ante los sentimientos y situaciones que exceden sus capacidades emocionales. Los estudiantes de la licenciatura en medicina son quienes representan los índices más altos de suicidios en estudiantes universitarios, ya que el camino hacia el título de médico conlleva esfuerzos y sacrificios, representa un sendero con desafíos que pueden erosionar la salud mental de quienes lo transitan.

El contexto educativo de la licenciatura en medicina, al centrarse en la identificación y la cura de enfermedades, descuida con frecuencia una problemática que impacta a su comunidad estudiantil: la salud mental. Mientras los aspirantes a médicos se instruyen en la detección de indicios patológicos en los pacientes, en ocasiones descuidan observar más allá para reconocer los indicios que afectan su salud mental y la de sus colegas. Por ello, Givron y Desseilles (2021) destacan que hasta el día de hoy, existe una amplia literatura sobre como los estudiantes pueden abordar las emociones de los pacientes en una consulta médica, pero también de cómo se deben manejar sus propias emociones en la misma. Además, la persistente estigmatización de los desafíos de salud mental en el ámbito médico só lo consolida este círculo perjudicial.

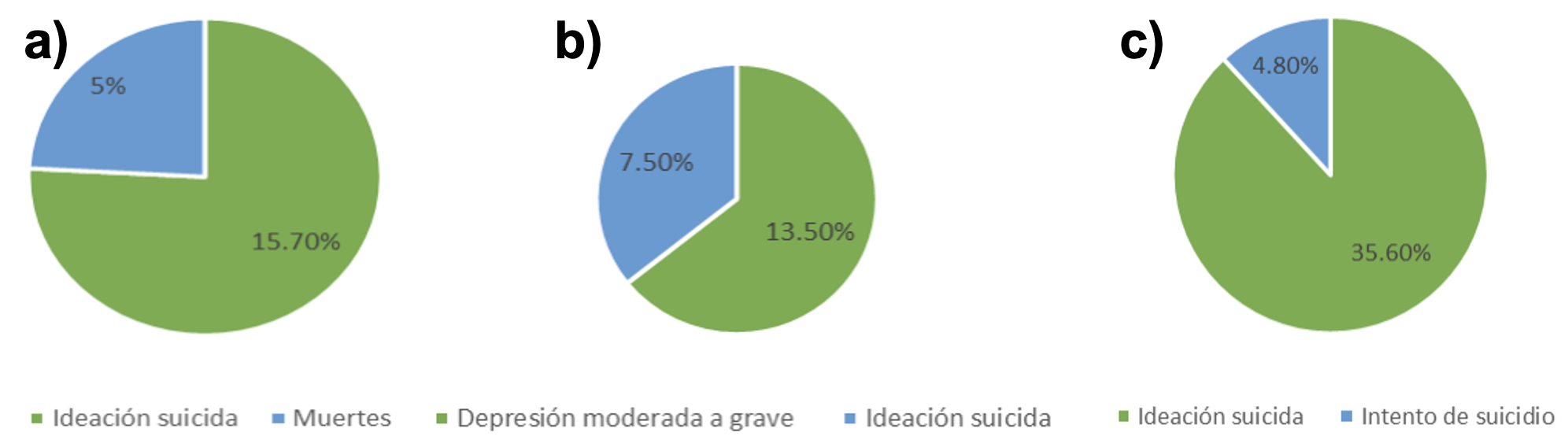

Los futuros médicos pasan por diversos agentes estresores, incluyendo: estrés educativo, falta de sueño, mala alimentación y presión social, que entre otros, constituyen algunas de las razones por las que los jóvenes toman decisiones autolesivas que amenazan su vida. Es tiempo de reflexionar sobre dicha problemática, pues no es un fenómeno local o nacional, si no, que la prevalencia de suicidios en estudiantes universitarios de medicina es muy notoria a nivel global. Según Watson et al. (2020), en su estudio denominado “A narrative review of suicide and suicidal behavior in medical students”, mencionan que en diversos países se han evidenciado de manera consistente, elevados índices de trastornos psiquiátricos en estudiantes de medicina. Estos descubrimientos, a su vez, podrían estar relacionados con una tasa de suicidio que supera las expectativas en esta población . Cifras importantes destacan que en Colombia en el 2013, se encontró 15.7% de prevalencia de ideación suicida y el 5% tuvo un intento franco de terminar con su vida; según Osama et al. (2014), en Pakistan en el 2005 se demostró que la ideación suicida en los estudiantes de m edicina llegaba al 35,6% y un 4,8% llega al intento de suicidio. Asimismo, Sobowale et al. (2014), reportaron que en China continental el 13.5% de los estudiantes tenían depresión moderada a grave y el 7.5% notificaron ideación suicida véase en la gráfica 1).

Gráfica 1. Estadísticas obtenidas como resultado del estudio analizado en los artículos a) “Estudiar Medicina: factor de riesgo para el suicidio” -muertes (azul), Ideación suicida (verde)- (Salazar, 2018), b) “Depresión e ideación suicida en estudiantes de medicina en China: Un llamado a los currículos de bienestar” -Ideación suicida (azul), depresión moderada grave (verde)- (Sobowale et al, 2014), y c) “Estudiar Medicina: factor de riesgo para el suicidio” -Ideación suicida (verde), Intento de suicido (azul)- (Salazar, 2018).

De igual manera, en nuestro país, en un estudio realizado en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), demostró que uno de cada diez estudiantes ha tenido un intento de suicidio durante su paso por esta carrera. Son d atos preocupantes, ya que es una de las carreras con mayor demanda en la r epública. Las presiones académicas y los desafíos a los que se enfrentan los estudiantes de medicina, son parte inherente de su viaje educativo y profesional, pero pueden resultar abrumadores y tener un impacto negativo en la salud mental. Diversos factores como una intensa carga de trabajo, las expectativas de rendimiento elevadas, por exámenes rigurosos y evaluaciones prácticas , la presión por ser “perfectos” ( demostrar un gran conocimiento y una ejecución exacta en tareas clínicas), aumentan el estrés y la ansiedad.

Imagen 1. Estudiante con síndrome burnout (agotamiento). Crédito: elaboración propia.

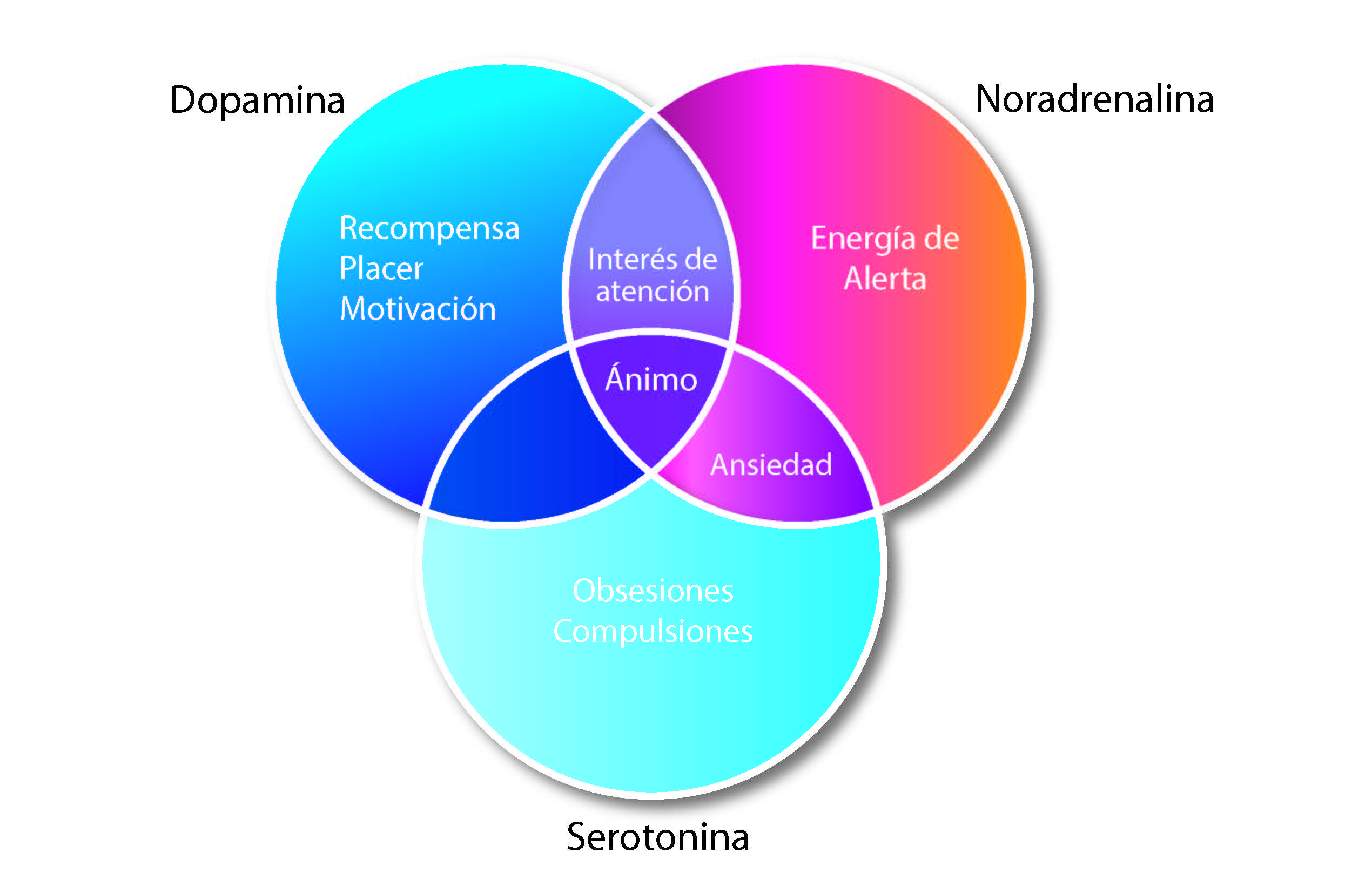

Los estudiantes también se exponen a rotaciones clínicas demandantes, donde se deben adaptar a horarios exigentes, interacciones con pacientes y decisiones clínicas cruciales. Aquí es donde entra el término burnout , el cual, es definido por Maslach y Jackson (1986), como un síndrome caracterizado por un alto grado de agotamiento emocional, despersonalizado y un bajo sentido de logro personal (véase en la figura 1). Teniendo en cuenta lo anterior, las presiones académicas y los desafíos a los que se enfrentan estos estudiantes, pueden aumentar el riesgo de desarrollar alteraciones de salud mental como: depresión, ansiedad y en el peor de los casos el suicidio. De igual forma, la pandemia por covid-19 repercutió de manera significativa en la salud mental, permitiendo el aumento de los índices de depresión y ansiedad en esta población. En un estudio realizado en 177 estudiantes de medicina del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara se encontró que durante la pandemia 35.8% y 8% de los estudiantes presentó síntomas de ansiedad y depresión, respectivamente (Ruvalcaba-Pedroza et al., 2021).

La reflexión sobre los suicidios en estudiantes de medicina no busca señalar culpables ni simplificar causas; sino que nos invita a explorar las capas profundas de una realidad dolorosa y a cuestionar el enfoque educativo actual basado en los logros y el perfeccionismo. Las preguntas resonantes que emergen son claras: ¿c ómo podemos fomentar un entorno en el que buscar ayuda no sea un signo de debilidad, sino un testimonio de fortaleza?, ¿c ómo podemos cultivar un ambiente donde los desafíos mentales sean tratados con la misma urgencia que las enfermedades físicas?

En gran parte de la población estudiantil aún no se diagnostican los signos de depresión y ansiedad, exponiéndolos a un potencial riesgo suicida, al no recibir tratamiento farmacológico y exacerbado, porque en ocasiones no cuentan con una red de apoyo que pueda brindarle beneficio a su salud mental. En muchas ocasiones, las personas que padecen trastornos mentales suelen no exponerlos, por miedo a sentirse menospreciados y señalados, o por temor a ser juzgados como inferiores o débiles. Como consecuencia, muchos jóvenes e incluso, adultos reprimen sus sentimientos de tristeza, desesperanza y enojo, recurriendo a conductas suicidas como un mecanismo de escape a sus pensamientos y problemas.

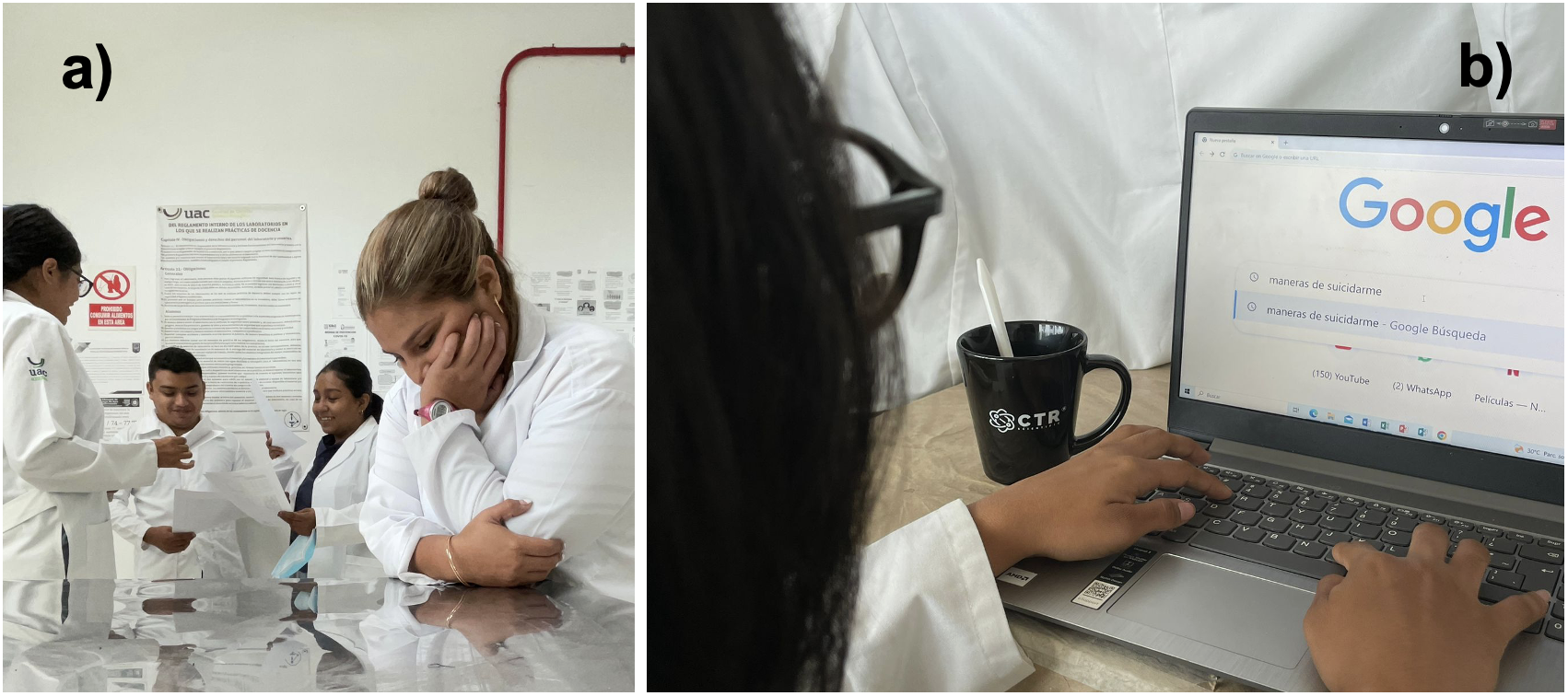

Imagen 2. Estudiante con sentimientos de tristeza y soledad y b) Estudiante con síndrome ansioso. Crédito: elaboración propia.

Es imprescindible tener en consideración el valor que representamos en la vida de los que nos rodean, para ser parte de la red de apoyo ante cualquier situación emocional y de autolesión. Somos capaces de brindar apoyo, escuchar y sobre todo brindar seguridad a quien lo necesite, podemos marcar la diferencia en la vida de los demás, generando un cambio positivo en la percepción de la misma, que pudiera detener un acto atroz. Los mismos médicos han señalado ciertos signos de alarma:

- Deseos de regalar o desprenderse de sus pertenencias.

- Alteraciones del estado de ánimo, ansiedad y agitación.

- Anhedonia (pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba).

- Dificultades en la escuela o el trabajo.

- Modificación de los hábitos alimentarios o de sueño.

- Conductas autodestructivas como consumir drogas o beber alcohol en exceso.

- Intentos de suicido previos.

- Irritabilidad intensa sin justificación aparente.

- Empezar a hablar de suicidio/muerte.

- Situaciones de autolesión.

- Aislamiento de familiares.

- Aislamiento de amigos.

- Comentarios con contenidos de desesperanza.

- Buscar información sobre métodos de suicidio.

Imagen 3. Aislamiento social y b) Búsqueda de información sobre métodos de suicidio. Crédito: elaboración propia.

Reconocer estos signos en personas que nos rodean podría evitar conductas autolesivas o la consumación del suicidio, generando mejor calidad de vida en los jóvenes estudiantes de medicina que lo requieren. Como sociedad necesitamos cultivar un ambiente en el que los desafíos mentales sean tratados con la misma urgencia que las enfermedades somáticas, para así promover la salud mental y el bienestar de los estudiantes de medicina. Crear conciencia es imprescindible para nutrir futuros médicos saludables y resilientes. Además, hay estrategias que se pueden utilizar para poder crear un ambiente sano en los estudiantes, tales como: fomentar la educación y la conciencia sobre la importancia de la salud mental, organizando talleres, charlas o actividades culturales; se pueden crear programas de apoyo donde se incluyan consejería y orientación, grupos de apoyo y acceso a profesionales en el ámbito de la salud mental como psicólogos o psiquiatras.

También se debería fomentar la búsqueda de ayuda (para eliminar el estigma y mostrar que pedir apoyo es un signo de fortaleza y autoconciencia) y el autocuidado; proveer institucionalmente apoyo continuo mediante evaluaciones y sesiones enfocadas al fortalecimiento de la salud mental. Y e n última instancia, crear un entorno en el que los desafíos mentales sean tratados con urgencia, ya que al igual que las enfermedades físicas, requiere un compromiso colectivo. Al priorizar la salud mental en los estudiantes de medicina, estamos sentando las bases para una comunidad médica más resiliente y humanista.

Proveer espacios de consejería podría evitar las conductas suicidas, por eso proponemos actividades y programas que deberían ser implementados en las instituciones educativas, con el fin no só lo de ayudar a la mejora de la salud mental de los estudiantes de medicina, sino que beneficie también a otros estudiantes de diferentes programas educativos con problemas similares de salud mental.

Es importante que la misma institución desarrolle programas de consejería y atención psicológica para su comunidad estudiantil; por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Campeche (uacam) se implementó un programa llamado U niversidad S aludable, el cual brinda atención médica y psicológica a los estudiantes, docentes y administrativos de distintas facultades, un programa gratuito de fácil accesibilidad. En esta institución se han implementado pláticas de salud mental, depresión y ansiedad, e incluso se han llevado a cabo estudios de investigación para identificar signos de ansiedad y estrés en la comunidad universitaria.

La administración y el cuerpo docente, juegan un papel importante como mentores para fomentar la salud mental como cultura universitaria. Es radical que estos esfuerzos sean continuos y perfectibles, para lograr un efecto positivo en la salud mental de poblaciones estudiantiles vulnerables, como los estudiantes de medicina. La evaluación regular de esta área de la salud humana, también puede ayudar a identificar áreas de mejora y permitir ajustes necesarios en los programas y políticas institucionales.

El propósito esencial de este trabajo radica en la creación de una conciencia sustancial y la promoción activa de la salud mental, así como la prevención del suicidio, tanto a nivel general como en el particular, entre la población estudiantil matriculada en programas de licenciatura en medicina. Este objetivo implica la implementación de medidas accesibles y la provisión de herramientas sólidas de apoyo, dirigidas a aquellos individuos que requieren asistencia en este ámbito.

En sí, la salud mental es un componente esencial en el camino hacia convertirse en un médico eficiente y compasivo, y es crucial que se le otorgue la atención y los recursos necesarios para garantizar el bienestar de los estudiantes y, en última instancia, de los futuros pacientes a quienes servirán.

Referencias

- Denis-Rodríguez, E., Barradas-Alarcón, M. E., Delgadillo-Castillo, R., Denis-Rodríguez, P. B., & Melo-Santiesteban, G., (2017). Prevalencia de la ideación suicida en estudiantes de Medicina en Latinoamérica: un meta análisis. RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 8, 15. https://doi.org/10.23913/ride.v8i15.304

- Givron, H., & Desseilles, M. (2021). El papel de las competencias emocionales en la predicción de las actitudes de los estudiantes de medicina hacia el entrenamiento de habilidades comunicativas. Educación y asesoramiento para pacientes, 104(10), 2505–2511. https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.03.015

- Maslach, C., & Jackson, S. E. (1986). Maslach burnout inventory manual (2nd ed.). Palo Alto, CA Consulting Psychologists Press. – References – Scientific Research Publishing. Scirp.org. https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=757447

- Moutier, C. (2023, 4 noviembre). Conducta suicida. Manual MSD versión para público general. https://www.msdmanuals.com/es-mx/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/conducta-suicida-y-autolesiva/conducta-suicida

- Osama, M., Islam, M. Y., Hussain, S. A., Masroor, S. M. Z., Burney, M. U., Masood, M. A., y Rehman, R. (2014). Suicidal ideation among medical students of Pakistan: a cross-sectional study. Journal of forensic and legal medicine, 27, 65-68. https://doi.org/10.1016/j.jflm.2014.08.006

- Ruvalcaba-Pedroza, K. A., González-Ramírez, L. P., y Jiménez-Ávila, J. M. (2021). Depresión y ansiedad en estudiantes de Medicina durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Investigación en educación médica, 10(39), 52–59. https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2021.39.21342

- Salaz-Jasso, R. (2018). Estudiar Medicina: factor de riesgo para el suicidio. Elsevier Connect. https://www.elsevier.com/es/connect/estudiantes-de-ciencias-de-la-salud/estudiante-medicina-suicidio

- Sobowale K, Zhou N, Fan J, Liu N, Sherer R. Depresión e ideación suicida en estudiantes de medicina en China: Un llamado a los currículos de bienestar. International journal of medical education, 5, 31. https://doi.org/10.5116/ijme.52e3.a465

- Watson, C., Ventriglio, A., y Bhugra, D. (2020). A narrative review of suicide and suicidal behavior in medical students. Indian journal of psychiatry, 62(3), 250. https://doi.org/10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_357_20

Recepción: 31/8/2023. Aceptación: 18/10/2023.