Vol. 25, núm. 5 septiembre-octubre 2024

Los microplásticos como vehículo del cadmio: ¿Una interacción peligrosa para los organismos acuáticos?

Laura Leticia Bonilla Aguirre, Gladys Valencia Castañeda y Ofelia Escobar Sánchez CitaResumen

El uso indiscriminado de plásticos ha llevado a su presencia como desecho en prácticamente todo el planeta. Este material se fragmenta en pequeñas piezas, conocidas como microplásticos (MPs), que se dispersan fácilmente. En los ambientes acuáticos, los MPs están ampliamente distribuidos y pueden interactuar con otros contaminantes, como el cadmio (Cd), un metal tóxico incluso a bajas concentraciones. La adsorción de Cd en MPs facilita su ingreso en los organismos que los ingieren accidentalmente, lo que podría amplificar su toxicidad debido a un efecto sinérgico. Aunque esta interacción tiene el potencial de causar mayores daños en la salud de los organismos, ha sido poco estudiada. Este trabajo tiene como objetivo realizar una revisión sintética de investigaciones recientes sobre la interacción y los efectos del Cd y los MPs en los organismos acuáticos.

Palabras clave: microplásticos (MPs), contaminación acuática, cadmio tóxico, interacción sinérgica, organismos acuáticos

Microplastics as a cadmium carrier: a dangerous interaction for aquatic organisms?

Abstract

The indiscriminate use of plastics has led to their presence as waste across virtually the entire planet. This material fragments into small pieces, known as microplastics (MPs), which easily disperse. In aquatic environments, MPs are widely distributed and can interact with other pollutants, such as cadmium (Cd), a metal that is toxic even at low concentrations. The adsorption of Cd onto MPs facilitates its entry into organisms that accidentally ingest them, which could amplify its toxicity due to a synergistic effect. Although this interaction has the potential to cause greater harm to the health of organisms, it has been little studied. This paper aims to provide a synthetic review of recent research on the interaction and effects of Cd and MPs on aquatic organisms.

Keywords: microplastics (MPs), aquatic pollution, toxic cadmium, synergistic interaction, aquatic organisms.

Introducción

La suela de los zapatos, el envase de yogur, el cepillo para el cabello, el biberón, el cargador del teléfono e incluso la mayoría de las prendas que vestimos están hechas de plástico. Este material, presente en nuestra vida cotidiana, está compuesto por pequeñas moléculas repetidas, como los eslabones de una larga cadena, a la que llamamos polímero. Esta característica permite que el plástico sea elástico, flexible y pueda moldearse en diversas formas mediante el uso de calor (Elías, 2015). Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué sucede con los plásticos que utilizamos diariamente?

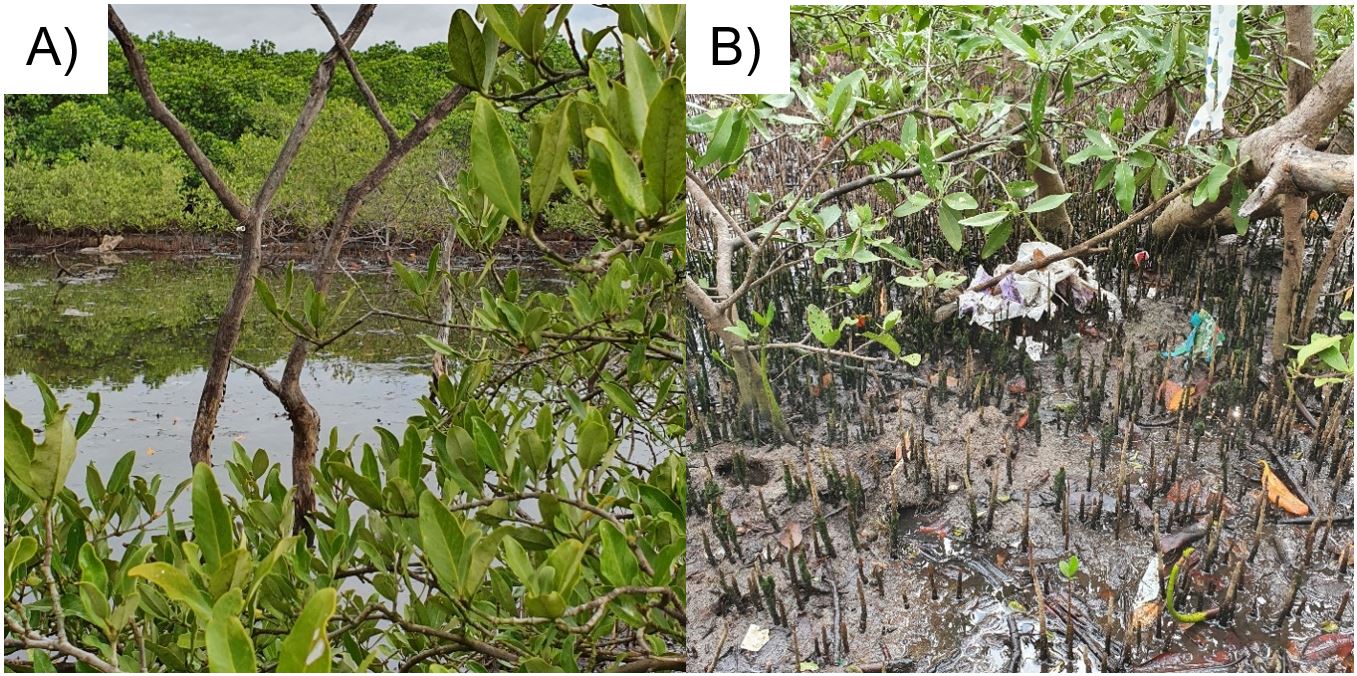

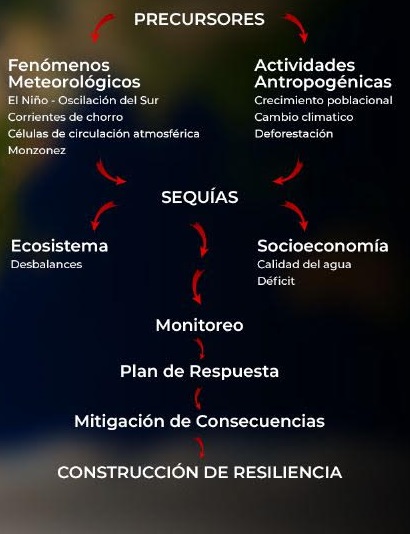

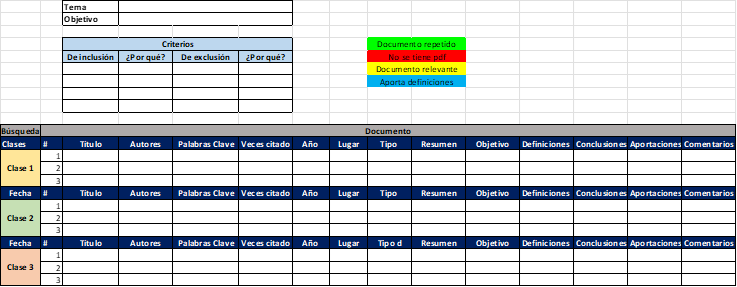

Aunque sabemos que los plásticos tardan mucho tiempo en degradarse, solemos desecharlos como basura y olvidarnos de ellos. Desde la creación del primer polímero sintético en 1907, la producción de plástico ha crecido exponencialmente cada año, lo que también ha aumentado los residuos plásticos. La mala gestión de los desechos sólidos, las descargas de aguas residuales y las lluvias contribuyen a que los residuos plásticos se movilicen a través de corrientes de agua, llegando al mar o a ecosistemas costeros (Figura 1) (Banaee et al., 2019).

Figura 1. Canal revestido característico de zona urbana con contaminación por plásticos. Crédito: elaboración propia.

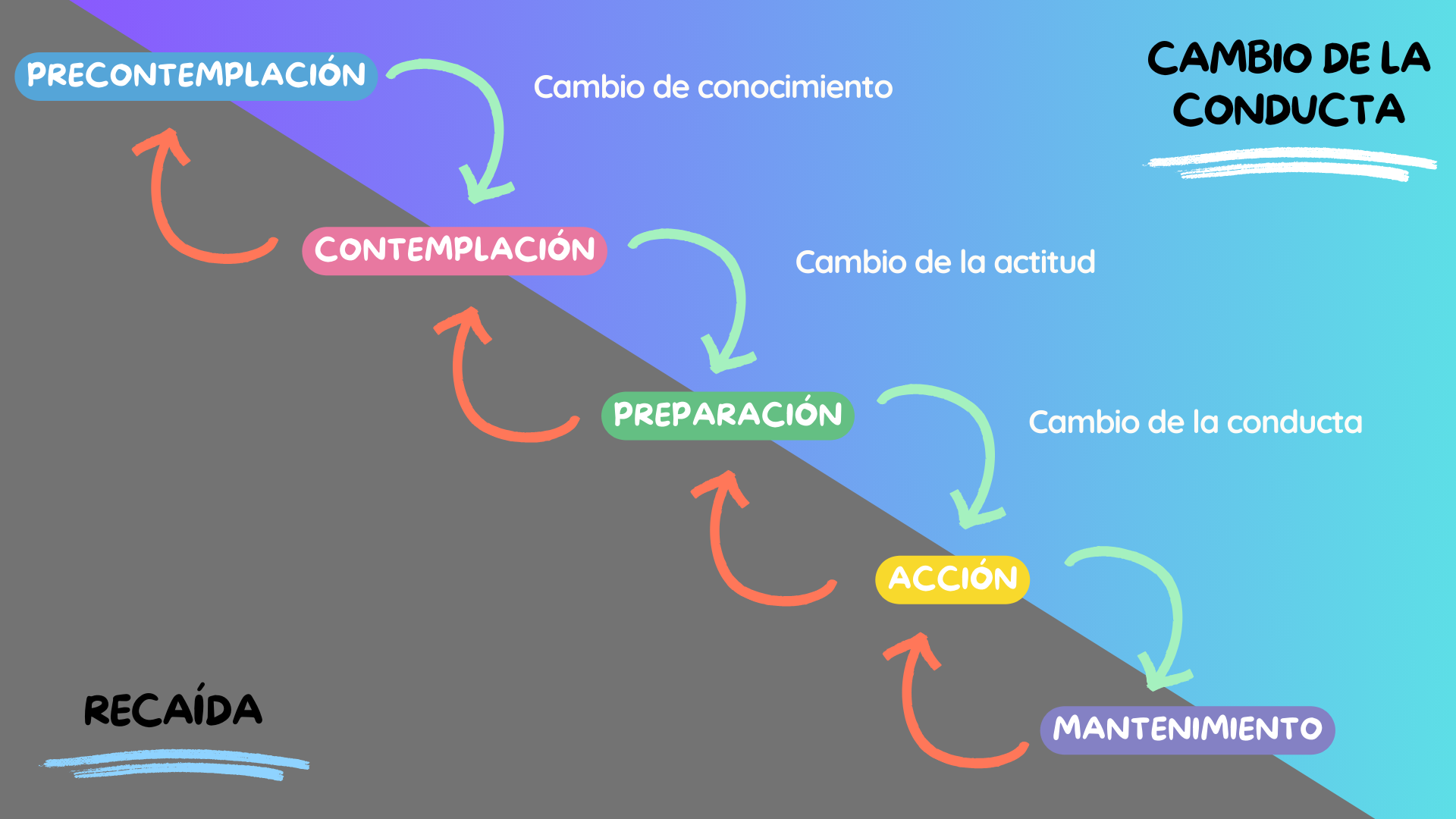

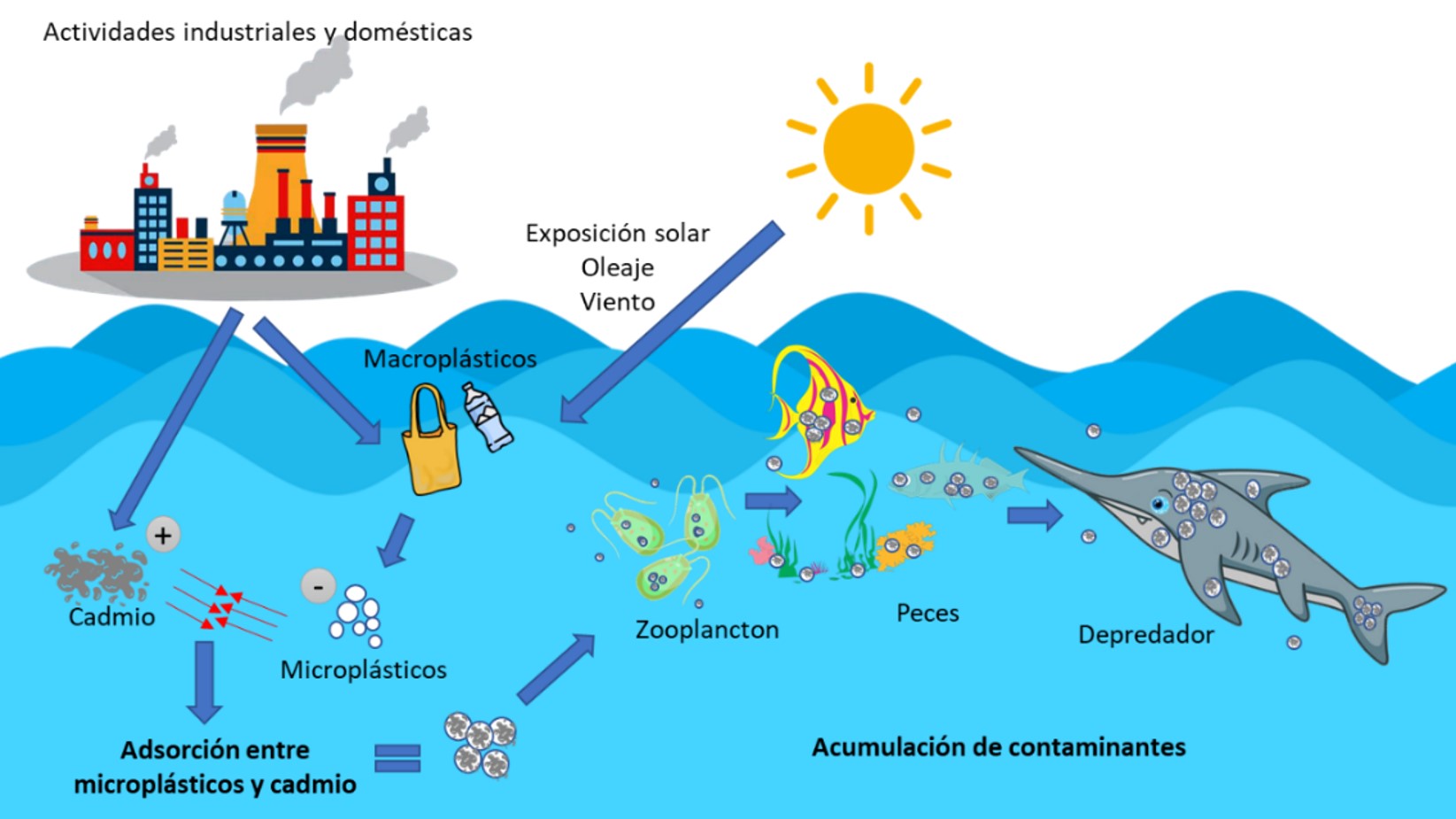

Factores ambientales como el viento, el sol y el movimiento del agua fragmentan los residuos plásticos en partículas más pequeñas (Figura 2), conocidas como microplásticos (MPs). Estas partículas, que miden entre 1 µm y 5 mm, pueden encontrarse en la superficie, la columna de agua y los sedimentos, tanto en ambientes de agua dulce como salada. Son transportadas principalmente por corrientes de agua y vientos (Zhang et al., 2023), lo que las pone al alcance de los organismos, que las ingieren accidentalmente, integrando estos contaminantes en la red trófica (Banaee et al., 2019; Wang et al., 2019).

Se ha documentado que sustancias químicas usadas como aditivos en la fabricación del plástico pueden adherirse a la superficie de estos materiales. Además, debido a interacciones electrostáticas y físicas, pueden adquirir sustancias tóxicas del entorno, lo que convierte a los MPs en vehículos ideales para el transporte de otros contaminantes hacia los organismos acuáticos (Lu et al., 2018; Wen et al., 2018). Por ello, uno de los principales objetivos en el estudio de los MPs es evaluar las afectaciones que estas partículas pueden provocar en los organismos, así como su interacción con otros contaminantes y los posibles efectos en los ecosistemas y su biota.

Entre las principales sustancias tóxicas relacionadas con los MPs se encuentran los compuestos orgánicos persistentes (plaguicidas, policlorobifenilos, furanos, etc.) (Tang, 2021), los aditivos plásticos (estabilizantes, plastificantes y retardantes de flama) (Fauser et al., 2022) y los metales pesados (cadmio, cobre, zinc, níquel, plomo, entre otros) y metaloides (arsénico) (Cao et al., 2021), todos ellos asociados con la contaminación de los ecosistemas y capaces de producir efectos tóxicos sobre los organismos (Wen et al., 2018).

Figura 2. Piezas de plástico en una playa, mostrando fragmentación por acción de las olas y rayos UV. Crédito: elaboración propia.

Cadmio y microplásticos: ¿una relación sinérgica?

El cadmio (Cd) es un elemento natural que no tiene ninguna función biológica y puede causar daños incluso a bajas concentraciones. Se encuentra principalmente en rocas, asociado a elementos como el zinc, plomo y cobre, y puede ser un subproducto del tratamiento metalúrgico de estos minerales. En la industria, el Cd se utiliza en la electrónica, la fabricación de baterías, la minería, como estabilizador de termoplásticos y como pigmento en pinturas y esmaltes, entre otros usos (Lu et al., 2018; Banaee et al., 2019).

Las escorrentías y descargas de desechos aumentan la concentración de Cd en los ecosistemas acuáticos, permitiendo su asimilación por los organismos (bioacumulación), especialmente por aquellos depredadores que consumen presas con acumulación de este metal (transferencia). Una vez que el Cd ingresa al organismo, permanece allí por largos periodos debido a su difícil eliminación, provocando desde efectos leves, como una baja tasa de crecimiento o cambios en la morfología celular, hasta casos extremos de mortalidad (Banaee et al., 2019; Wang et al., 2021).

Pero, ¿cómo interactúan el Cd y los MPs? Ambos contaminantes pueden acumularse en los organismos: los MPs principalmente en el tracto digestivo, y el Cd en diferentes órganos (Zhang et al., 2023). Se han realizado experimentos para evaluar la capacidad de los MPs de adsorber Cd y los riesgos que esto representa para los organismos (Wang et al., 2019).

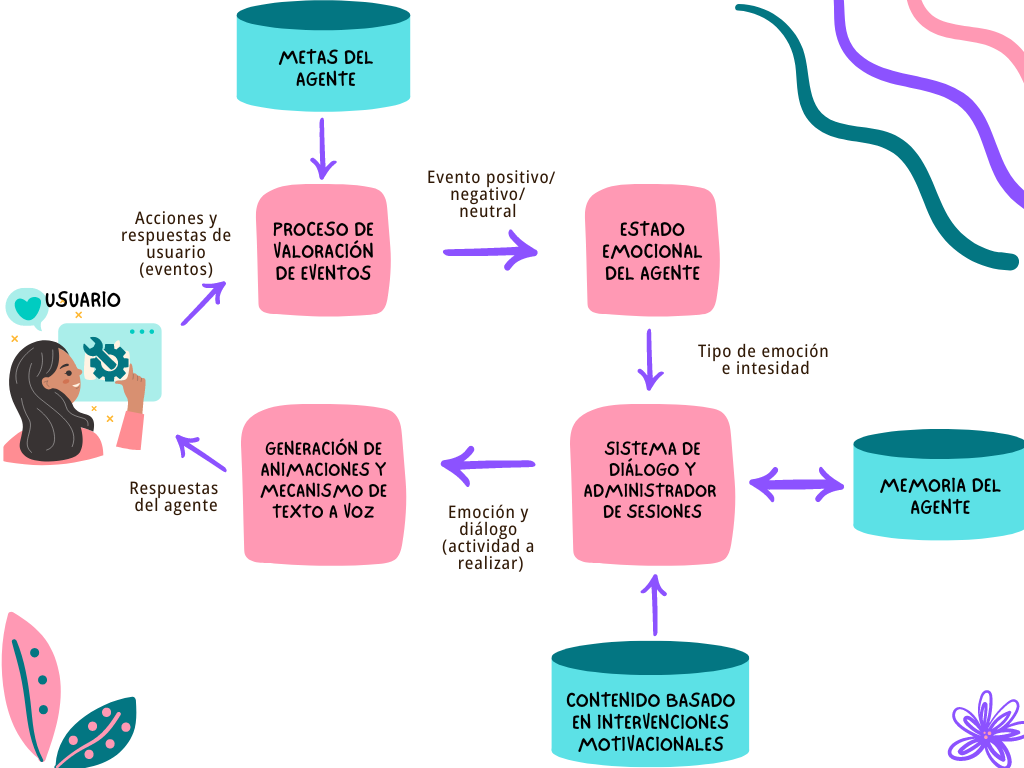

La unión de los metales pesados a las partículas plásticas se produce mediante adsorción, un proceso en el que las superficies de ambos contaminantes interactúan y sus cargas eléctricas se atraen (Figura 3). El grado de adsorción depende de factores como el tipo de polímero, el tiempo de exposición, el tamaño y la porosidad de los MPs, la fuerza iónica y el pH del medio natural (Wang et al., 2019).

Figura 3. Diagrama del proceso de adsorción y acumulación entre microplásticos y cadmio en un ecosistema acuático. Crédito: elaboración propia.

Estudios recientes han señalado que los MPs y el Cd tienen una relación sinérgica (Lu et al., 2018; Zhang et al., 2023). Este término se refiere a la acción conjunta de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Así, la toxicidad combinada de los MPs y el Cd genera un mayor daño en los organismos expuestos en comparación con los efectos que causarían de forma separada (Liao et al., 2020). Aunque los estudios sobre la interacción entre MPs y metales pesados en organismos acuáticos son limitados, los resultados muestran que la modulación de la toxicidad aún es incierta debido a la diversidad de polímeros y tamaños de MPs.

¿Qué sabemos sobre los efectos de la interacción entre microplásticos y cadmio en organismos acuáticos?

Estudios sobre los efectos de la exposición combinada de microplásticos (MPs) y cadmio (Cd) se han realizado principalmente en peces de agua dulce, utilizando en su mayoría partículas de poliestireno de diferentes tamaños. Los resultados de estos estudios muestran que la exposición conjunta de estos contaminantes puede tener una serie de efectos relacionados con: una menor tasa de supervivencia, mayor respuesta inflamatoria y daño en la morfología celular de diferentes tejidos, como el hepático, intestinal, branquial, renal, gonadal, y en algunos casos, ocasionar mortalidad. Además, se han observado cambios en el metabolismo de los peces, modificación en el desarrollo larvario, disminución de las actividades de enzimas antioxidantes y altos niveles de producción de radicales libres (estrés oxidativo). También, se ha reportado que la presencia de MPs eleva la concentración de Cd en el organismo (Lu et al., 2018; Wen et al., 2018; Banaee et al., 2019; Qin et al., 2021).

De igual forma, algunos estudios indican que la relación sinérgica entre MPs de poliestireno y Cd está relacionada con las concentraciones de este metal. A altas concentraciones combinadas con MPs, se observan efectos tóxicos reducidos en los organismos, es decir, una relación antagónica; sin embargo, cuando aumenta la concentración de MPs y el Cd disminuye, se presenta una relación sinérgica (Zhang et al., 2020). Además, se ha determinado que el tamaño de la partícula plástica también es un factor importante en relación con la toxicidad, ya que a menor tamaño de microplástico se provoca una mayor respuesta de los efectos tóxicos en los organismos (Qin et al., 2021).

En ambientes marinos, se ha reportado que, por acción de la salinidad, los MPs pueden adsorber en menor cantidad el Cd, ya que al estar presente el sodio, este compite con el Cd por adherirse a la superficie específica del microplástico; además, la coexistencia de ion cloro y Cd puede formar complejos como el cloruro de cadmio (ClCd+2), lo que también disminuye la capacidad de adsorción de este elemento en los MPs (Wang et al., 2019).

A nivel experimental, Zhang et al. (2023) realizaron una investigación donde expusieron al pepino de mar (Apostichopus japonicus) a una combinación de diferentes concentraciones de MPs de tereftalato de polietileno (pet) y Cd en agua salina (30 g/L). Reportaron que la combinación más alta causó un decremento en el peso corporal y el crecimiento. Además, hubo un aumento significativo en el contenido de Cd en sus árboles respiratorios (serie de pequeños túbulos ramificados por donde obtiene oxígeno), el tracto digestivo y la pared del cuerpo. Las afectaciones en esta especie muestran que, a pesar de que la concentración de sal pueda reducir la adsorción de Cd en los MPs, no es un factor contundente en la disminución de los efectos tóxicos provocados por estos contaminantes. Por tal motivo, es importante continuar con estudios sobre los efectos ocasionados por los MPs y su interacción con otros contaminantes en el medio marino.

¿En la vegetación acuática sucede lo mismo que en los peces?

En este caso, los estudios en plantas acuáticas y microalgas son escasos, pero se ha documentado que la exposición a MPs y Cd disminuye considerablemente su crecimiento e incrementa la oxidación de lípidos dentro de estos organismos. Además, al igual que en peces, se describe que un menor tamaño de partícula de MPs aumenta los efectos tóxicos en el crecimiento, supervivencia, estrés oxidativo y contenido de clorofila; no obstante, se ha observado que los MPs no aumentan la biodisponibilidad del Cd en estos organismos (Liao et al., 2020; Wang et al., 2021).

Entonces, ya sea en animales o vegetales, los efectos tóxicos entre MPs y Cd son relevantes. Aunque la mayoría de los estudios se enfocan principalmente en MPs de poliestireno, se ha mostrado que otro tipo de polímeros como el polietileno o el pet también tienen la capacidad de adherir Cd y presentar efectos sinérgicos en los organismos expuestos (Banaee et al., 2019; Zhang et al., 2023). Por tal razón, es importante considerar que los altos niveles de MPs actúan como vehículo de Cd para los organismos acuáticos; sin embargo, es necesario seguir realizando estudios sobre los efectos en distintos grupos taxonómicos, principalmente en especies de importancia económica y ecológica.

Conclusión

Aunque la contaminación por MPs y su interacción con metales pesados en ambientes acuáticos ha sido reconocida desde hace años, los estudios sobre este tema son relativamente nuevos y quedan muchas interrogantes por resolver. Asimismo, no cabe duda de que estos contaminantes tienen efectos adversos en el medio acuático y su biota. Es necesario conocer la gravedad de estas afectaciones tanto a nivel individual como poblacional. Surge la necesidad de responder las siguientes preguntas: ¿Es posible que las especies acuáticas que consumimos tengan este tipo de contaminantes? ¿Qué sucederá si la producción de plásticos sigue en aumento y las concentraciones de MPs y metales pesados en agua también se incrementan? ¿Podría esto afectar negativamente la salud de los humanos?

Es importante señalar que, si queremos que los efectos de la contaminación plástica y metales pesados disminuyan en los organismos acuáticos, se tienen que realizar diversas acciones en nuestra vida diaria. Si bien no podemos erradicar completamente el uso de los plásticos, podemos empezar por reducir el consumo de aquellos que son de un solo uso y reciclar en mayor medida los que son indispensables en nuestros hogares. Aunque esto pueda parecer poco en relación con el problema actual de contaminación, es importante comenzar con acciones pequeñas que pueden generar grandes cambios.

Referencias

- Banaee, M., Soltanian, S., Sureda, A., Gholamhosseini, A., Haghi, B. N., Akhlaghi, M., y Derikvandy, A. (2019). Evaluation of single and combined effects of cadmium and micro-plastic particles on biochemical and immunological parameters of common carp (Cyprinus carpio). Chemosphere, 236, 124335. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.07.066

- Cao, Y., Zhao, M., Ma, X., Song, Y., Zou, S., Li, H. y Deng, W. (2021). A critical review on the interactions of microplastics with heavy metals: Mechanism and their combined effect on organisms and humans. Science of The Total Environment, 788, 147620. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147620

- Elías, R. (2015). Mar del plástico: una revisión del plástico en el mar. Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 27, 83-105. http://hdl.handle.net/1834/10964

- Fauser, P., Vorkamp, K., y Strand, J. (2022). Residual additives in marine microplastics and their risk assessment–A critical review. Marine Pollution Bulletin, 177, 113467. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113467

- Liao, Y., Jiang, X., Xiao, Y., y Li, M. (2020). Exposure of microalgae Euglena gracilis to polystyrene microbeads and cadmium: Perspective from the physiological and transcriptional responses. Aquatic Toxicology, 228, 105650. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2020.105650

- Lu, K., Qiao, R., An, H., y Zhang, Y. (2018). Influence of microplastics on the accumulation and chronic toxic effects of cadmium in zebrafish (Danio rerio). Chemosphere, 202, 514-520. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.03.145

- Qin, L., Duan, Z., Cheng, H., Wang, Y., Zhang, H., Zhu, Z., y Wang, L. (2021). Size-dependent impact of polystyrene microplastics on the toxicity of cadmium through altering neutrophil expression and metabolic regulation in zebrafish larvae. Environmental Pollution, 291, 118169. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118169

- Tang, K. H. D. (2021). Interactions of microplastics with persistent organic pollutants and the ecotoxicological effects: A Review. Tropical Aquatic and Soil Pollution, 1, 24–34. https://doi.org/10.53623/tasp.v1i1.11

- Wang, F., Yang, W., Cheng, P., Zhang, S., Zhang, S., Jiao, W., y Sun, Y. (2019). Adsorption characteristics of cadmium onto microplastics from aqueous solutions. Chemosphere, 235, 1073-1080. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.06.196

- Wang, L., Gao, Y., Jiang, W., Chen, J., Chen, Y., Zhang, X., y Wang, G. (2021). Microplastics with cadmium inhibit the growth of Vallisneria natans (Lour.) Hara rather than reduce cadmium toxicity. Chemosphere, 266, 128979. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128979

- Wen, B., Jin, S. R., Chen, Z. Z., Gao, J. Z., Liu, Y. N., Liu, J. H. y Feng, X. S. (2018). Single and combined effects of microplastics and cadmium on the cadmium accumulation, antioxidant defense and innate immunity of the discus fish (Symphysodon aequifasciatus). Environmental Pollution, 243, 462-471. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.09.029

- Zhang, C., Lin, C., Li, L., Mohsen, M., Wang, T., Wang, X., Zhang, L., y Huang, W. (2023). Single and combined effects of microplastics and cadmium on the sea cucumber Apostichopus japonicus. Marine Environmental Research, 186, 105927. https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2023.105927

- Zhang, R., Wang, M., Chen, X., Yang, C., y Wu, L. (2020). Combined toxicity of microplastics and cadmium on the zebrafish embryos (Danio rerio). Science of the Total Environment, 743, 140638. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140638

Recepción: 05/06/2023. Aceptación: 08/05/2024.