Vol. 22, núm. 4 julio-agosto 2021

Medusozoos: tesoro oculto del Pacífico mexicano

Mariae C. Estrada-González, José Agüero y María A. Mendoza-Becerril CitaResumen

En la naturaleza existen tesoros muy antiguos, casi como la vida misma. Uno de ellos data de hace aproximadamente 600 millones de años y yace oculto en todos los mares. Este tesoro recibe el nombre de medusozoos. Te invitamos a conocer quienes lo conforman y a sus principales investigadores en el Pacífico mexicano. En este texto también conocerás parte de su diversidad, con que otros seres vivos se relacionan, cómo buscarlos y dónde encontrarlos, además de su valor como recurso pesquero y otros usos que pueden tener en beneficio de la sociedad.

Palabras clave: medusas, pólipos, sifonóforos, diversidad, recurso pesquero.

Medusozoans, the hidden treasure from the Mexican Pacific

Abstract

In nature, there are treasures almost as ancient as life itself. One of those dates back approximately 600 million years and lies hidden in all the seas. This treasure is called medusozoans. We invite you to know who makes up this treasure and its leading researchers in the Mexican Pacific. Through these lines, you will also learn its diversity, appearance, relationships with other living beings, and where to find them, as well as their fishing value and other potential benefits they possess for society.

Keywords: jellyfishes, polyps, siphonophores, diversity, fishing resource.

Introducción

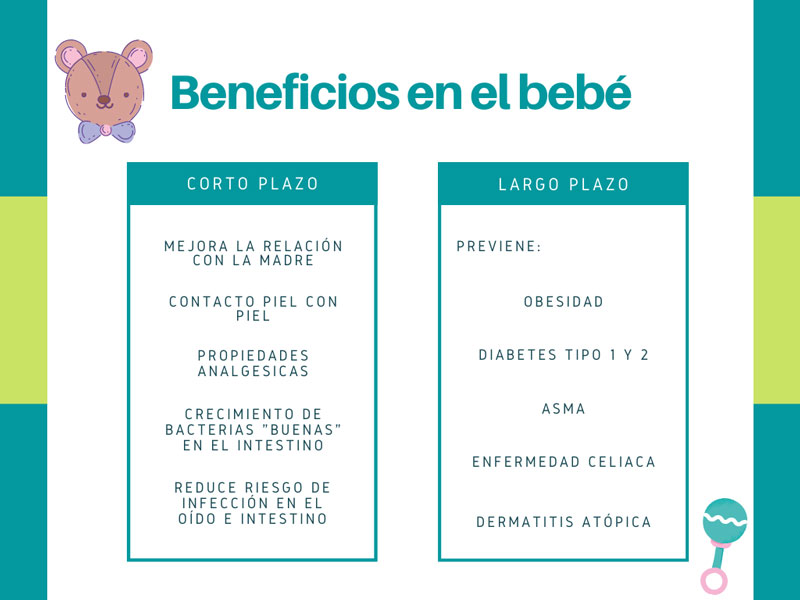

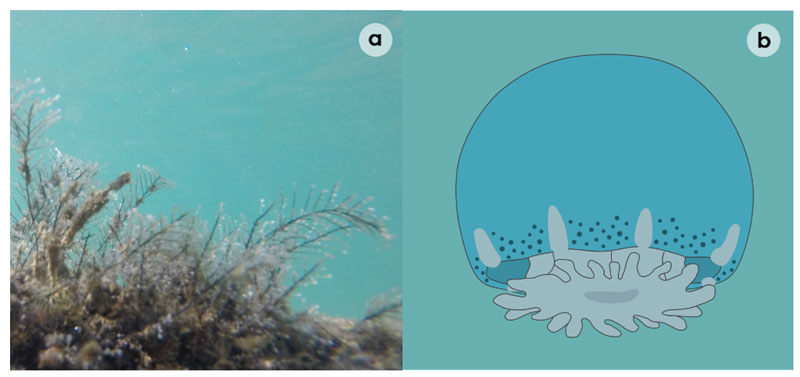

Al igual que los piratas, ¿has soñado con encontrar un antiguo y fascinante tesoro? Aquí conocerás uno de los tesoros que yace en todos los mares del mundo: los medusozoos, quienes han existido desde hace aproximadamente 600 millones de años y forman parte de los cnidarios.1 Los medusozoos son animales que pueden presentarse en las formas conocidas como medusa, pólipo y sifonóforo (ver figura 1) y están distribuidos tanto en regiones frías como cálidas, y a profundidades que van desde aguas superficiales (0 metros), hasta superiores a los 5,000 metros (Fernandez y Marques, 2018). La medusa generalmente vive suspendida en el agua y aunque nada utilizando fibras musculares, su desplazamiento está determinado principalmente por las corrientes marinas. Sin embargo, existen medusas que están fijas a un sustrato y cuya movilidad es escasa y casi imperceptible (Miranda et al., 2017). El pólipo, por su parte, es generalmente colonial y puede vivir fijo a sustratos naturales (alga, coral y roca), o artificiales (cuerdas y muelles; Gili y Hughes, 1995). En cambio, los sifonóforos son una combinación entre medusas y pólipos, y, al igual que las medusas, se desplazan a través de corrientes marinas (Mills et al., 2007).

Figura 1. Apariencia de las formas de vida de medusozoos. Medusa, a) Geryonia proboscidalis, foto: Citlalli Malinalli del Valle; b) Aurelia sp., foto: Rogelio Villar-Beltrán. Pólipo, c) Janaria mirabilis, foto: Mariae Estrada-González; d) Haleciidae, foto: Isaí Domínguez. Sifonóforo, e) Erenna richardi, foto: Pugh y Haddock, 2016; f) Chelophyes appendiculata, foto: Peter Schuchert.

Tanto la forma de pólipo como de medusa pueden estar presentes a lo largo del ciclo de vida de los medusozoos, condición que se conoce como alternancia de generaciones o ciclo metagenético. Pero no siempre se cumple esta condición, ya que existen medusozoos que siempre son pólipos o medusas. En el caso de los sifonóforos, las formas de medusa y pólipo están juntas al mismo tiempo.

¿En qué radica el misterio del valor de los medusozoos?

El valor de este gran tesoro llamado medusozoos está en tres importantes sectores. El primero es el sector ecológico, por su papel poco comprendido como depredador y presa en las redes alimentarias (Richardson et al., 2009), así como el potencial de invasión de algunas especies (Graham y Bayha, 2008). Los otros son los sectores económico y social, ya que las medusas son capturadas y procesadas para consumo humano (Brotz et al., 2016), y su veneno crudo es extraído para uso potencial en la elaboración de fármacos y tratamientos contra el cáncer (Killi y Mariottini, 2018). Asimismo, a partir de su colágeno se desarrollan cosméticos (Trim et al., 2021).

Pese al valor de los medusozoos, este tesoro ha sido poco explorado en aguas mexicanas y permanece oculto. A continuación, descubriremos su diversidad, distribución y valor en el Pacífico mexicano, así como a los principales exploradores de medusozoos en la región.

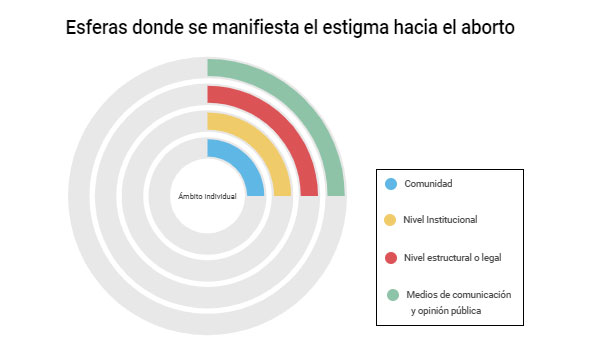

La diversidad de los medusozoos

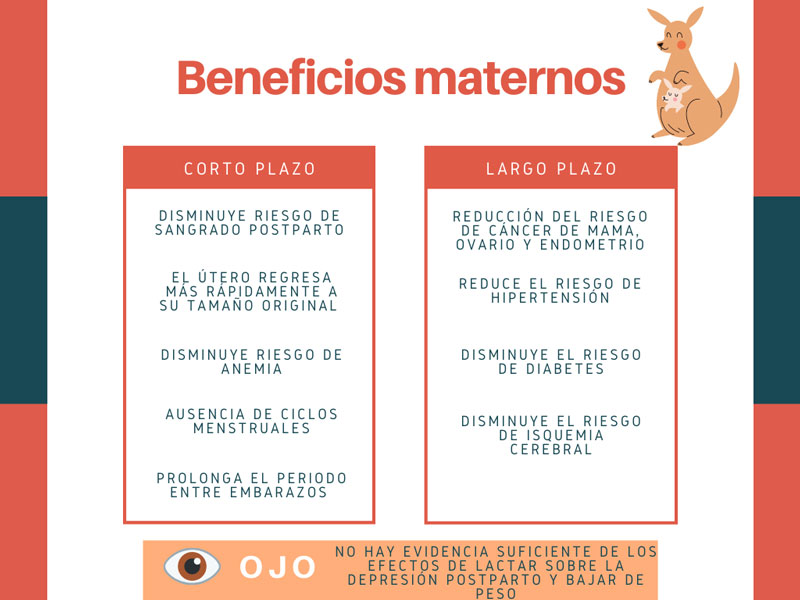

La diversidad de medusozoos en el Pacífico mexicano (ver figura 2a) es de 176 especies, que representan 67% a nivel nacional (Gasca y Loman-Ramos, 2014) y 4% de las 4,049 especies que se conocen a nivel mundial (WoRMS, 2021). En 1897, Otto Maas, un investigador canadiense, registró, a 2,227 metros de profundidad y frente a las costas del estado de Sinaloa, la primera especie: la medusa corona (ver figura 2b).

Figura 2. a) Delimitación de la zona económica exclusiva de México y ubicación del Pacífico mexicano; ilustración: Mariae Estrada-González. b) Ilustración de la medusa corona (Periphylla periphylla), el primer medusozoo recolectado en el Pacífico mexicano; ilustración: Rodolfo Esquivel.

Entre los años 1897 a 1978, los medusozoos fueron explorados en grandes expediciones organizadas por extranjeros. Por ejemplo, Bigelow encontró varias especies de medusas (1909) y Fraser de pólipos (1948), que en su conjunto representan 62.63% de las especies de medusozoos actualmente conocidas en México.

Fue hasta los ochenta que se incorporaron investigadores mexicanos en el estudio de medusozoos. Por ejemplo, Segura Puertas estudió, en 1980, la distribución de la medusa tapioca de mar (Liriope tetraphylla) y descubrió a las medusas Ferrari (Lizzia ferrari) y Alvariño (Lizzia alvarinoae). Estas dos últimas fueron nombradas en honor al estadounidense Frank D. Ferrari, quien apoyó a Segura Puertas en su investigación, y a la española Ángeles Alvariño, quien formó a los primeros descubridores de medusozoos en México.

De 1897 a 2020, se han realizado 92 estudios en torno a los medusozoos del Pacífico mexicano. En ellos se abordan principalmente aspectos sobre su distribución geográfica e interacciones con otros organismos; por ejemplo, babosas de mar (Millen y Hermosillo, 2007), crustáceos (Gasca y Haddock, 2004), macroalgas (Siqueiros-Beltrones et al., 2001), peces (Purcell, 1981; López-Martínez y Rodríguez-Romero, 2008; López-Martínez et al., 2018) y tortugas marinas (Seminoff et al., 2002).

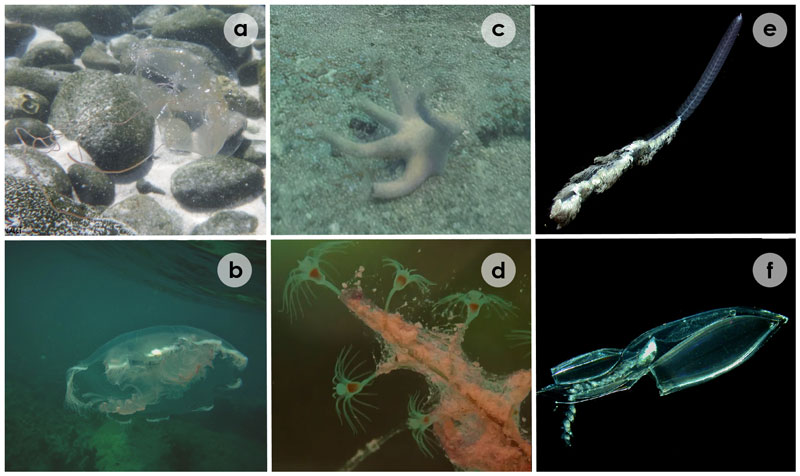

Los exploradores de medusozoos, para investigar a los pólipos, los han buscado de forma manual en distintos sustratos (naturales y/o artificiales), mientras que a las medusas y sifonóforos los han capturado con redes o botellas muestreadoras (ver figura 3; Salcedo-Martínez et al., 1988; Gasca y Suárez, 1992; Palomares-García et al., 2002). Incluso, recientemente, el material genético de medusozoos ha sido examinado, por ejemplo, por Gómez-Daglio y Dawson (2017) y Getino-Mamet et al. (2019).

Figura 3. Métodos de recolecta. a) Manual, foto: Leonela Rosales. b) Red de zooplancton y c) botella muestreadora (Van Dorn), fotos: María A. Mendoza.

Los medusozoos en el Pacífico mexicano han sido encontrados desde aguas superficiales hasta profundidades de 2,605 metros, siendo las medusas las que se han localizado con más frecuencia en los primeros 200 metros. No obstante, en aguas superficiales (0-2 metros) del estado de Oaxaca, se halló por primera vez el pólipo árbol de navidad (ver figura 4a; Humara-Gil y Cruz-Gómez, 2018).

El valor descifrado en el Pacífico mexicano ha sido el de la pesquería de la medusa bola de cañón (ver figura 4b), que constituye un recurso pesquero desde el año 2000 para el Golfo de California, el cual es exportado a Asia y deja una derrama económica importante (Cruz-Colín et al., 2021).

Figura 4. Medusozoos. a) Pólipo árbol de navidad (Pennaria disticha). b) Medusa bola de cañón (Stomolophus sp.). Foto e ilustración: Mariae Estrada-González.

Conclusiones

Los estudios de medusozoos en el Pacífico mexicano contienen antecedentes valiosos sobre identidad, ecología y aplicaciones de las especies para la sociedad. Si se analiza esta información en retrospectiva, es posible observar que el esfuerzo de estudio ha sido superior para conocer qué especies existen y sobre su ecología. Es evidente la necesidad de combinar estudios genéticos para descubrir nuevas especies. También es imprescindible explorar ambientes a mayor profundidad, así como la interacción con otros organismos y la sociedad.

Referencias

- Bigelow, H. B. (1909). Memoirs of the Museum of Comparative Zoölogy at Harvard College Cambridge, U.S.A., 37, 243. https://doi.org/10.5962/bhl.title.43733.

- Brotz, L., Schiariti, A., López-Martínez, J., Álvarez-Tello, J., Hsieh, Y. H. P., Jones, R. P., Quiñones, J., Dong, Z., Morandini, A. C., Preciado, M., Laaz, E. y Mianzan, H. (2017). Jellyfish fisheries in the Americas: origin, state of the art, and perspectives on new fishing grounds. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 27, 1-29. https://doi.org/10.1007/s11160-016-9445-y.

- Cruz-Colín, M. E., Cisneros-Mata, M. A., Montaño-Moctezuma, G., Espejel, I., Cisneros-Montemayor, A. M. y Malpica-Cruz, L. (2021). Analysis of the Gulf of California cannonball jellyfish fishery as a complex system. Ocean & Coastal Management, 207, 105610. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105610.

- Fernandez, M. O. y Marques, A. C. (2018). Combining bathymetry, latitude, and phylogeny to understand the distribution of deep Atlantic hydroids (Cnidaria). Deep Sea Research Part i: Oceanographic Research Papers, 133, 39-48. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2018.01.008.

- Fraser, C. M. (1948). Hydroids of the Allan Hancock Pacific Expeditions since March, 1938. Allan Hancock Pacific Expeditions, 4(5), 179-343.

- Gasca, R. y Suárez, E. (1992). Sifonóforos (Cnidaria: Hydrozoa) de la zona sudoccidental de la península de Baja California, en invierno y verano durante “El Niño” 1983. Revista de Investigación Científica, 3(1), 37-46.

- Gasca, R. y Loman-Ramos, L. (2014). Biodiversidad de Medusozoa (Cubozoa, Scyphozoa e Hydrozoa) en México. Revista Mexicana de Biodiversidad, 85(Supplement 1), 154-163. https://doi.org/10.7550/rmb.32513.

- Gasca, R. y Haddock, S. H. D. (2004). Associations between gelatinous zooplankton and hyperiid amphipods (Crustacea: Peracarida) in the Gulf of California. Hydrobiologia, 530(1-3), 529-535. https://doi.org/10.1007/s10750-004-2657-5.

- Getino-Mamet, L. N., Gómez Daglio, L. y García-De León, F. J. (2019). High genetic differentiation in the edible cannonball jellyfish (cnidaria: Scyphozoa: Stomolophus spp.) from the Gulf of California, Mexico. Fisheries Research, 219, 105328. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2019.105328.

- Gibbons, M. J. y Richardson, A. J. (2013). Beyond the jellyfish joyride and global oscillations: advancing jellyfish research. Journal of plankton research, 35(5), 929-938. https://doi.org/10.1093/plankt/fbt063.

- Gili, J. M. y Hughes, R. G. (1995). The Ecology of Marine Benthic the Hydroids. Oceanography and Marine Biology: an Annual Review, 33, 351-426.

- Gómez-Daglio, L. y Dawson, M. N. (2017). Species richness of jellyfishes (Scyphozoa: Discomedusae) in the Tropical Eastern Pacific: missed taxa, molecules, and morphology match in a biodiversity hotspot. Invertebrate Systematics, 31(5), 635-663. https://doi.org/10.1071/IS16055.

- Graham, W. M. y Bayha, K. M. (2008). Biological Invasions by Marine Jellyfish. En W. Nentwig (Eds.), Biological Invasions. Ecological Studies (Analysis and Synthesis) (pp. 239-255). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-540-36920-2_14.

- Humara-Gil, K. J. y Cruz-Gómez, C. (2018). New records of benthic hydroids (Cnidaria: Hydrozoa) from the coast of Oaxaca, Mexico. Zootaxa, 4455(3), 454-470. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4455.3.3.

- Killi, N. y Mariottini, G. L. (2018). Cnidarian Jellyfish: Ecological Aspects, Nematocyst Isolation, and Treatment Methods of Sting. En M. Kloc y J. Z. Kubiak (Eds.), Marine Organisms as Model systems in Biology and Medicine (pp. 477-516). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92486-1_21.

- López-Martínez, J. y Rodríguez-Romero, J. (2008). Primer registro de la asociación del jurelillo negro Hemicaranx zelotes Gilbert (Pisces: Carangidae) con la medusa bala de cañón Stomolophus meleagris Agassiz (Scyphozoa: Rhizostomatidae) en Bahía de Kino, Golfo de California. Hidrobiológica, 18(2), 161-164. https://hidrobiologica.izt.uam.mx/index.php/revHidro/article/view/898.

- López-Martínez, J., Porchas-Quijada, M., Álvarez-Tello, F. J. y Porchas-Cornejo, M. A. (2018). Association of the whale shark Rhincodon typus with the cannonball jellyfish Stomolophus meleagris. Journal of fish biology, 93(2), 401-404. https://doi.org/10.1111/jfb.13725.

- Maas, O. (1897). Die medusen. Memoirs of the Museum of Comparative Zoölogy at Harvard College Cambridge, U.S.A., 23(1), 192. https://doi.org/10.5962/bhl.title.39397.

- Millen, S. y Hermosillo, A. (2007). The genus Flabellina Voight, 1834 (Mollusca: Opistobranchia) from Bahía de Banderas (Pacific Coast of Mexico) with ecological observations, the description of a new species, and the redescription of Flabellina cynara. Proceedings of the California Academy of Sciences, 58(26), 543-559. https://archive.org/details/proceedings-california-academy-sciences-58-543-559.

- Mills, C. E., Marques, A. C., Migotto, A. E., Calder, D. R. y Hand, C. (2007). Hydrozoa: polyps, hydromedusae, and siphonophora. En J. T. Carlton, (Ed.), The Light and Smith manual: intertidal invertebrates from central California to Oregon (pp. 118-167). University of California Press.

- Miranda, L. S., Branch, G. M., Collins, A. G., Hirano, Y. M., Marques, A. C. y Griffiths, C. L. (2017). Stalked jellyfishes (Cnidaria: Staurozoa) of South Africa, with the description of Calvadosia lewisi sp. nov. Zootaxa, 4227(3), 369-389. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4227.3.5.

- Palomares-Garcia, R., Martínez-López, A. y Gárate-Lizárraga, I. (2002). Plankton community changes in Bahia Concepcion, Mexico. Oceánides, 17(2), 113-128.

- Pugh, P. R. y Haddock, S. H. D. (2016). Erenna richardi Bedot, 1904. En A description of two new species of the genus Erenna (Siphonophora: Physonectae: Erennidae), with notes on recently collected specimens of other Erenna species. Zootaxa. Zenodo. https://zenodo.org/record/166118.

- Purcell, J. E. (1981). Feeding ecology of Rhizophysa eysenhardti, a siphonophore predator of fish larvae. Limnology and Oceanography, 26(3), 424-432. https://doi.org/10.4319/lo.1981.26.3.0424.

- Richardson, A. J., Bakun, A., Hays, G. C. y Gibbons, M. J. (2009). The jellyfish joyride: causes, consequences and management responses to a more gelatinous future. Trends in Ecology Evolution, 24(6), 312-322. https://doi.org/10.1016/j.tree.2009.01.010.

- Salcedo-Martínez, S., Green, G., Gamboa-Contreras, A. y Gómez, P. (1988). Inventario de macroalgas y macroinvertebrados bénticos, presentes en áreas rocosas de la región de Zihuatanejo, Guerrero, México. Anales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, 15(1), 73-95.

- Segura, L. (1980). Two New Species of Lizzia (Hydrozoa: Anthomedusae) from The Eastern Tropical Pacific. Proceedings of the Biological Society of Washington, 93(3), 515-522.

- Seminoff, J. A., Resendiz, A. y Nichols, W. J. (2002). Diet of East Pacific green turtles (Chelonia mydas) in the central Gulf of California, Mexico. Journal of Herpetology, 36(3), 447-454. https://doi.org/10.2307/1566189.

- Siqueiros-Beltrones, D. A., Serviere-Zaragoza, E. y Argumedo-Hernández, U. (2001). First Record of the Diatom Cocconeis notata Petit Living Inside the Hydrotheca of a Hydrozoan Epiphyte of Macrocystis pyrifera (L.) A. AG. Oceánides, 16(2), 135-138.

- Trim, S. A., Wandrey, F. y Trim, C. M. (2021). Beauty from the deep: cnidarians in cosmetics. En G. L. Mariottini, N. Killi y L. Xiao (Eds.), The Cnidaria: Only a problem or also a source. Nova Science Publishers.

- World Register of Marine Species [WoRMS]. (2021). Cnidaria [WoRMS taxon details]. http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=126.

Agradecimientos

A los proyectos “Taxonomía, ecología y evolución de hidrozoos (Cnidaria, Medusozoa)” y fordecyt-pronaces/428225/2020 “Macroalgas introducidas: organismos modelo para analizar los patrones de éxito de especies con potencial de invasión en ambientes costeros”, al Laboratorio de Necton y Ecología de Arrecifes, y al equipo de Medusozoa México. A conacyt por la beca otorgada a Estrada-González M. C. (2020/773203).

Recepción: 22/02/2021. Aprobación: 21/04/2021.